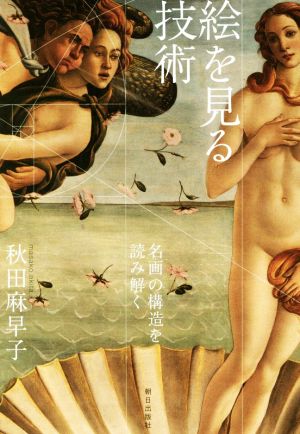

絵を見る技術 の商品レビュー

名画が名画たる理由を、絵の構造から学べる一冊 ✏︎読んだ後には、すぐに美術館に行きたくなること必至です。 ・ ✏︎絵の構造に基づいて絵画をみるという、今まで経験したことのない視点を教えてくれる一冊でした。新しく僕の中に論理的に絵を見るという概念が生まれました。 ・ ✏︎論理的、...

名画が名画たる理由を、絵の構造から学べる一冊 ✏︎読んだ後には、すぐに美術館に行きたくなること必至です。 ・ ✏︎絵の構造に基づいて絵画をみるという、今まで経験したことのない視点を教えてくれる一冊でした。新しく僕の中に論理的に絵を見るという概念が生まれました。 ・ ✏︎論理的、構造の視点から絵画を見ることで、作者の意図を汲み取ることもできそうです。 ・ ✏︎名画が名画として現代まで生き続けているのは、本能的に美しさを感じさせる工夫や、人々の目を惹きつける工夫が隠されているからだとわかりました。 ・ ✏︎①フォーカルポイント、②リーディングライン、③角の処理、④視線を誘導する経路、⑤奥行きを考慮した経路。に注目して絵画を見ることにします! ○絵画の構造 ✏︎絵の見方を知っているとは、表面的な印象だけではなく、線・形・色などの見るべきポイントを抑え、その配置や構造を見ていること ・ ✏︎フォーカルポイント(・画面に一つしかない・顔など見慣れたモノ・そこだけ色が違う・他と比べて1番大きい・画面のど真ん中にある)や、明暗のコントラストがある部分や、各種線によるリーディングラインを元にポイントを探してみる。 ・ ✏︎W主役の場合はそれぞれが対の概念・表現にされている場合が多い。 ・ ✏︎リーディングラインを元に、絵の「経路」を探してみる ・ ✏︎角の守護神。四角い絵には引力があり、まず中心、次に角に視線が引きつけられてしまう。画家は、角の引力によってそのまま外部に視線が移らせず、長く絵を見てもらうように、角の守護神を設定し、角の引力と闘っている。 ・ ✏︎リーディングラインには、周回型、ジグザグ型、クラッカー型など、視線を誘導する手法がある。 ○構造線 ✏︎種類は主に、①縦線、②横線、③射線の3つ。縦線は立っている感じ、横線は寝ている動きのない感じ、斜線は起き上がりそう・倒れそうといった動きを感じさせる。右上がりの斜線はプラスイメージ、右下がりの斜線はマイナスのイメージを与える。 ・ ✏︎その他にも、曲線を構図に用いることで柔らかい印象や自己完結した神的な印象を与えることができる。 ・ ✏︎リニアスキーム;絵の中の構造線は、一本では成り立たず、サブの補助線を必要とする構図のこと ・ ✏︎絵の構図として、安定感を出すために△が組み込まれることが多い。△を組み込むことで絵に安定感をもたらすことができる。 ○色 ✏︎1820年代までは、絵具の加工技術が未発達であった。特に青色(ウルトラマリン)の色が貴重で、金と同程度の価格で取引されていた。 ・ ✏︎その後、青の染料の開発、チューブ入り絵具の開発で、絵の色彩に革命が起こった。(屋外で絵を描く印象派の誕生、鮮やかな色彩の絵画の誕生)

Posted by

非常に面白い。 絵画の読み取り方を技術的な面から徹底的に解説した本。 アート好きで、より深く理解したい、楽しみたいという人に向いている。 絵画の主題については触れておらず、技術の面のみ。 音楽でいうと、テーマやメッセージについては語られず、使われている楽器や演奏技術、曲の構造...

非常に面白い。 絵画の読み取り方を技術的な面から徹底的に解説した本。 アート好きで、より深く理解したい、楽しみたいという人に向いている。 絵画の主題については触れておらず、技術の面のみ。 音楽でいうと、テーマやメッセージについては語られず、使われている楽器や演奏技術、曲の構造などについて解説している。 「この作品は私たちになにを語りかけているのだろうか」という話ではなく、画家がどんな工夫をして、形を整えたり、バランスを整えたり、または見る人がじっくり絵を見るような工夫をしているか、ということを解説している。 こう書くと難解な技術書なのではないかと思われるかもしれないが、非常にわかりやすい。たぶん、高校生くらいから読める。 いろいろな技術があるが、 ・フォーカルポイント 誰が、どれが、絵の主役なのか ・リーディングライン 鑑賞者の視線誘導 がおもしろかった。 他の技術もあわせて、絵画を見るときに意識しよう。 これは絵画を分析するための本ではなく、絵画を楽しむための補助的な本。あくまでも「絵画が好き」で「もっと知りたい」という人のための本だ。 音楽の話で言うと、音楽好きな人が、音楽ってどうやってできているんだろう、と知るための本。音楽から受け取る印象は、まずは本人の感覚を優先する。 今後、モダンアートや立体作品についても同じスタンスの本が出るといいな。と願う。

Posted by

絵って、画家の深い考察のもと描かれているんだとわかって、今まで感覚で、バランスが良いとか、構図が良いと思っていたことが、よく見ると巧妙に仕込まれた結果、フォーカルポイント、絵の主役である画家の見てほしいポイントに、私達がリーディングラインに沿って合わされていたのだと分かった。 バ...

絵って、画家の深い考察のもと描かれているんだとわかって、今まで感覚で、バランスが良いとか、構図が良いと思っていたことが、よく見ると巧妙に仕込まれた結果、フォーカルポイント、絵の主役である画家の見てほしいポイントに、私達がリーディングラインに沿って合わされていたのだと分かった。 バランスが良いと思っていたのは、しっかりとした構造線と、リニアスキームという構造線を支える線の仕組みや、白黒、陰影、色に込められた意図、統一感を出す構図、この知識を持って、絵を見てみたい‼️

Posted by

今までこのような観点から絵画を鑑賞したことがなかったので目からウロコだった。なぜ名画は名画と言われるのか評価の理由がよく分かった。ヘタウマに見えた絵画にも後世まで残る理由があった!! これから美術館に行くのが楽しみになった。

Posted by

- ネタバレ

※このレビューにはネタバレを含みます

まだ読んでいる途中なのだがあまりにも衝撃的な本である。 絵画とは描いた者とその絵画を見る者は、共通の知識があれば時空を超えて対話できる。この本は「言語」としての絵画を紐解いたものである。書籍ではそれを「絵を見る技術」と称している。西洋美術のみならず東洋美術でも評価の高いものは共通してその言語で書かれていると言える。 義務教育の美術においてこの本の内容でいうところ「絵を見る技術」は教わっていたはずである。絵の中心となるフォーカル・ポイントは画面の中でコントラストの違いが他のものと異なっているなどそれぞれのポイントの見極め方法も平易に解説してある。

Posted by

美術関係の書籍は初めて読みましたが、とても興味深く読み終えた。絵の見方がわかるので、大人への一歩になる。

Posted by

絵画の見方の本を何冊か読んだうち、一番すぐにできて、汎用性があると感じました。 多くの絵画がカラーで載っていて、飽きることなく読むことができました。 目次が細かく記載されているので、美術館に行く前に目次を読んで内容を思い出すことができそう。

Posted by

ものすごく売れている本なので、あんまりいい本じゃないんだろう、と勝手に決め付けていたのですが、全然そんなことはない。実際に読んでみたらとってもよくできた本でした。少なくとも日本では美術の一般書でこういう本はほとんどないので、本当にいいお仕事だなって思いました。(それにしてもこれ...

ものすごく売れている本なので、あんまりいい本じゃないんだろう、と勝手に決め付けていたのですが、全然そんなことはない。実際に読んでみたらとってもよくできた本でした。少なくとも日本では美術の一般書でこういう本はほとんどないので、本当にいいお仕事だなって思いました。(それにしてもこれだけたくさん図版を入れるのは色々大変だったのでは・・・) こういう「入門書第二段階」みたいな美術の一般書がもっと増えるといいな。

Posted by

◯たいへん面白かった。まさに今すぐにでも美術館に行って、絵画を見たいという気にさせる一冊。 ◯美術や芸術はその道の達人にしか楽しめない狭き世界の高尚な話だと思っていたが、そんなことはないということを理屈で教えてくれる。美術は技術に裏打ちされ、その技術を用いる人間の思いがあるからこ...

◯たいへん面白かった。まさに今すぐにでも美術館に行って、絵画を見たいという気にさせる一冊。 ◯美術や芸術はその道の達人にしか楽しめない狭き世界の高尚な話だと思っていたが、そんなことはないということを理屈で教えてくれる。美術は技術に裏打ちされ、その技術を用いる人間の思いがあるからこそ美しいということを痛感する。 ◯究極的には本人の好みで楽しむことが音楽然り芸術然り、重要であると思うけれども、技術的な部分や構造を理解し、作者の意図を理解することは、より深く楽しむことができる。それは自分をもっと豊かにできることとつながるのではないか。学校の授業でなぜこういうことを教えないのか! ◯コロナで中々外へ出る勇気が出せないのが勿体ない。

Posted by

2020.08.06 すごくためにはなったが消化しきれない。なかなか難しいです。主役はどこ?フォーカルポイント、見る経路、バランス、色、構図や比例、それらの全体で見る。特に比例は難しい。

Posted by