絵を見る技術 の商品レビュー

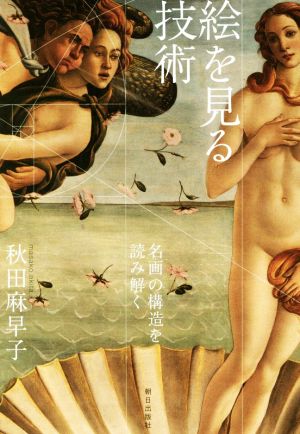

早く絵を見に行きたくなる。それくらい、今までは見ていなかったことを実感する。「見る」のではなく「観察」するための手法として、「フォーカルポイント」「経路」「バランス」「色」「構図」の見方を、実際の名画を参考に紹介。本書をもとに自分なりの見方や好みを見つけて、説明できるようになりた...

早く絵を見に行きたくなる。それくらい、今までは見ていなかったことを実感する。「見る」のではなく「観察」するための手法として、「フォーカルポイント」「経路」「バランス」「色」「構図」の見方を、実際の名画を参考に紹介。本書をもとに自分なりの見方や好みを見つけて、説明できるようになりたい。

Posted by

ああ、これを美術の授業でやってほしかった!鑑賞はほとんどなかったように記憶しているし、見ると言っても直感的に見て感想を言い合うだけだったように思う。さらに描く時にもポイントがあることがわかっていれば、もう少しマシに描けたかも…などと考えてしまうのですが、それは美術音痴の浅はかな願...

ああ、これを美術の授業でやってほしかった!鑑賞はほとんどなかったように記憶しているし、見ると言っても直感的に見て感想を言い合うだけだったように思う。さらに描く時にもポイントがあることがわかっていれば、もう少しマシに描けたかも…などと考えてしまうのですが、それは美術音痴の浅はかな願いでしょうか?これからは美術館の絵をもっとじっくりと見ることができるのようになることは間違い無いだろう。楽しみがまた一つ増えた。

Posted by

時を経て生き残った名画は、優れた造形を持っている。主役となるフォーカルポイント、主役へと導くライン。絵を見るための経路、視線を絵の中に長く留める。縦・横・斜めの構造線に沿った配置がもたらすバランス。色遣いや仕上げ、統一感。 写真と違って人間が描く絵だからこそのテクニック。描くた...

時を経て生き残った名画は、優れた造形を持っている。主役となるフォーカルポイント、主役へと導くライン。絵を見るための経路、視線を絵の中に長く留める。縦・横・斜めの構造線に沿った配置がもたらすバランス。色遣いや仕上げ、統一感。 写真と違って人間が描く絵だからこそのテクニック。描くためにかけている時間・費用を思えば、効果を狙って当然か。古典、恐るべし。

Posted by

この本の読了前後で美術館での絵の鑑賞の仕方、楽しみ方が180度変わったと思う。分析的な視点を学ばせてもらった。

Posted by

ブクログでの高評価に、近くの本屋で取り寄せ。 水彩画のサークルに入っているので、絵を描く時の参考にでもと・・・(素人絵の参考にはもちろんならなかったが笑)。 名画にはやはりその絵に惹きつけられる理由があったとは。 「フォーカル・ポイント」「周回路」「視線誘導」「絵のバランス」「色...

ブクログでの高評価に、近くの本屋で取り寄せ。 水彩画のサークルに入っているので、絵を描く時の参考にでもと・・・(素人絵の参考にはもちろんならなかったが笑)。 名画にはやはりその絵に惹きつけられる理由があったとは。 「フォーカル・ポイント」「周回路」「視線誘導」「絵のバランス」「色の秘密」とかまでは何とか理解できたが、その先は・・・ 黄金分割については以前から知っていたが、「ラバット・パターン」以下ルート矩形に至ってはお手上げというのが正直なところ。 しかし、今後美術展などに行った場合、少しは深く絵を見ることができるのではないか。 また、折を見て読みなおそう。

Posted by

言葉には文法があり、音楽にも理論があるように、絵画にも理屈がある、という本です。で、名画と言われる作品はその理屈がピタッと決まっているから名画なのである、という、あんまり誰も語って来なかったような結論を、毅然と主張していて気持ちいいです。なぜモナリザは名画なのか?それは天才ダ・ビ...

言葉には文法があり、音楽にも理論があるように、絵画にも理屈がある、という本です。で、名画と言われる作品はその理屈がピタッと決まっているから名画なのである、という、あんまり誰も語って来なかったような結論を、毅然と主張していて気持ちいいです。なぜモナリザは名画なのか?それは天才ダ・ビンチが描いたから。なぜダ・ビンチは天才なのか?それはモナリザを描いたから。というような本当はよくわからないけど有名だからルーブルのかの絵の前は大渋滞、みたいな状態を脱する手掛かりを与えてくれる本でもあります。「知ってる」「知らない」「わかる」「わからない」「すき」「きらい」で大概終わっちゃう絵画鑑賞がよりディープになること確実。だって普通展覧会だと3分見れば見た気になるひとつの絵に対して3時間向き合うことで見えなかったことが、見えてくる、というトレーニングなんだもの。でも絵って画家の意図から作為として生まれるものだから、そこには方法論が確実になるはずで、その方法が上手い絵と上手くない絵があり、上手い絵が名画と呼ばれるということだと思います。それが構造ということで、確かに美人は顔の表面が美しい、ということじゃなくて骨格から美しいだと思えば、見えている表面に補助線引きまくって、その構造を顕在化させる絵画鑑賞はやってみたい!でも人気の美術展はさらに、大渋滞になるでしょう、きっと。いや、すべてが予約制になっている今、その見方を身につけるチャンスかも。

Posted by

- ネタバレ

※このレビューにはネタバレを含みます

フォーカルポイント 地と図 明暗落差 リーディングライン 構造線 リニアスキーム 別の角度の線 バランス 青の発明 1704年プルシャンブルー 高級な色 鮮やかな青、赤、金 右のほうが序列が上 絵を見る人からは左

Posted by

- ネタバレ

※このレビューにはネタバレを含みます

原田マハの本を読んで、絵の世界に興味が出たので、読んでみました。 美術館で絵を見ても、何となく気に入った絵がある程度で、つまらないと思う絵がほとんど。何か見方を身に付けると違うのかも、と。 へぇー、と思うことばかり。色々と初めて知る知識があったけど、すぐにこれを使って絵を見るのは難しいなぁ。 絵の主役はどこ?絵には中心となるフォーカルポイントがある。絵の中に描かれてる色んな線には意味合いがある。その線が終着する点に主役が描かれてる。最も明暗がはっきりしてるところが主役。もちろん大きさも関係する。でも、大きいから主役とは限らず、極端に小さいのも主役になることもある。 そもそも人間が絵を見る時引きつけられる場所がある。四隅には目が行きやすいので、行かないような工夫をしている。四隅から絵の外へ視線が出てしまうのを防ぎたいから。 絵には人の視線を誘導するしかけが入ってることがある。 絵のバランスは縦線、横線、斜め線が軸となる事が多い。縦線を横線や斜め線で支えることもある。縦のラインは直立した姿勢の印象で、堂々とした、とか毅然とした印象を与える。横線は、寝ている姿勢なので穏やかな印象。斜め線はこれから立とうとしている、もしくは倒れようとしている感じで動きの印象。描いてる対象物の重さや重要性で左右のバランスをとることもある。遠近法の場合、小さくても実際には大きさが同じであればバランスが取れてることになる。 色の違い。17世紀頃までは、青や緑の色は貴重でその色を使うだけで豪華な印象。特に青は貴重なので、マリアやキリストの衣装に良く使われている。他に高級感のある色は赤、黒、白。これらは色としては青のように貴重ではなかったが、キレイに染めることが難しかった。なので、教皇などが赤のローブを着ているのはそのせい。 18世紀になって青色が安く作れるようになって絵に描かれる青の面積がすごく増えた。その後、19世紀になって金属のチューブ入りの絵の具が発明されて、屋外に持ち出せるようになり、印象派の絵につながっている。 色には、「彩度」、「明度」、「色相」がある。明暗には10段階あって、すべての明暗を1枚の絵に入れているのはフルスケールといい、薄めを白寄り、暗めを黒寄り、大きく3つの階調に分けて描き分けているのを三段階調という。 陰影を繊細に調子を少しずつ暗くして溶けるような輪郭線にしたのをスフマート、代表はダヴィンチ。陰影を極端にしたのが、テネブリズムで、代表がカラヴァッジョ。影の部分を異なる色で塗り分けてるのがカンジャンテという塗り方。同じ色で少し白っぽくして陰影つけるのをユニオーネ。ちなみに、印象派は陰を黒や茶色で塗らないらしい。 色の組み合わせでは、赤、黄、青の三原色はうまくいく。青の代わりに緑でもOK。同系色でまとめたり、お互いに引き立てあう色、補色、例えば青と橙色、赤と緑、黄と紫とか。 絵の構造。絵に十字線と対角線を引いてみる。秩序立てた絵にすると、自然な感じは損なわれる。二等分する線、四等分する線で区切ったり、三分の一ずつ分ける線や五分割する線で構造化していることもある。 長方形のなかに短辺を一辺とする正方形を右からと左から書いて縦線を書いた時に分けられる構造をラバットメント・パターンという。その線に沿って主要な対象物が描かれていることがある。人の目とか。頂点から対角線に直行するように下ろした線と対角線との頂点を長方形の眼といい、ここにフォーカルポイントを置くとカッコよく決まる。 黄金分割。1:1.618033...... 正方形と長方形に分ける線がこの比だと綺麗に見える。 ルート5矩形。真ん中に正方形、その右わき、左わきに長方形で縦横比が1:ルート5。 輪郭線をはっきり書くことは、中世では普通だったが、ダヴィンチがスフマートで描くようになり、輪郭線をしっかり書くのはリアルじゃないからダメだ、となってから途絶えて19世紀の終わり頃まで無くなった。日本の絵画では、輪郭線をしっかり描くのかこうろくといい、そうでないのを没骨(もっこつ)という。 ただ感性に従って描いてるだけじゃないのね。

Posted by

展覧会などにはよく行っていたが、実は行ってもどこをどのようにみたらいいのかはいつもよくわかっていなかった。そんな人のために、どのようにみていったらいいのかを解説した本で、非常にわかりやすいし、読んでいても楽しかった。次に展覧会に行くのが楽しみなってきた。

Posted by

名画が名画たる理由を、絵の構造から学べる一冊 ✏︎読んだ後には、すぐに美術館に行きたくなること必至です。 ・ ✏︎絵の構造に基づいて絵画をみるという、今まで経験したことのない視点を教えてくれる一冊でした。新しく僕の中に論理的に絵を見るという概念が生まれました。 ・ ✏︎論理的、...

名画が名画たる理由を、絵の構造から学べる一冊 ✏︎読んだ後には、すぐに美術館に行きたくなること必至です。 ・ ✏︎絵の構造に基づいて絵画をみるという、今まで経験したことのない視点を教えてくれる一冊でした。新しく僕の中に論理的に絵を見るという概念が生まれました。 ・ ✏︎論理的、構造の視点から絵画を見ることで、作者の意図を汲み取ることもできそうです。 ・ ✏︎名画が名画として現代まで生き続けているのは、本能的に美しさを感じさせる工夫や、人々の目を惹きつける工夫が隠されているからだとわかりました。 ・ ✏︎①フォーカルポイント、②リーディングライン、③角の処理、④視線を誘導する経路、⑤奥行きを考慮した経路。に注目して絵画を見ることにします! ○絵画の構造 ✏︎絵の見方を知っているとは、表面的な印象だけではなく、線・形・色などの見るべきポイントを抑え、その配置や構造を見ていること ・ ✏︎フォーカルポイント(・画面に一つしかない・顔など見慣れたモノ・そこだけ色が違う・他と比べて1番大きい・画面のど真ん中にある)や、明暗のコントラストがある部分や、各種線によるリーディングラインを元にポイントを探してみる。 ・ ✏︎W主役の場合はそれぞれが対の概念・表現にされている場合が多い。 ・ ✏︎リーディングラインを元に、絵の「経路」を探してみる ・ ✏︎角の守護神。四角い絵には引力があり、まず中心、次に角に視線が引きつけられてしまう。画家は、角の引力によってそのまま外部に視線が移らせず、長く絵を見てもらうように、角の守護神を設定し、角の引力と闘っている。 ・ ✏︎リーディングラインには、周回型、ジグザグ型、クラッカー型など、視線を誘導する手法がある。 ○構造線 ✏︎種類は主に、①縦線、②横線、③射線の3つ。縦線は立っている感じ、横線は寝ている動きのない感じ、斜線は起き上がりそう・倒れそうといった動きを感じさせる。右上がりの斜線はプラスイメージ、右下がりの斜線はマイナスのイメージを与える。 ・ ✏︎その他にも、曲線を構図に用いることで柔らかい印象や自己完結した神的な印象を与えることができる。 ・ ✏︎リニアスキーム;絵の中の構造線は、一本では成り立たず、サブの補助線を必要とする構図のこと ・ ✏︎絵の構図として、安定感を出すために△が組み込まれることが多い。△を組み込むことで絵に安定感をもたらすことができる。 ○色 ✏︎1820年代までは、絵具の加工技術が未発達であった。特に青色(ウルトラマリン)の色が貴重で、金と同程度の価格で取引されていた。 ・ ✏︎その後、青の染料の開発、チューブ入り絵具の開発で、絵の色彩に革命が起こった。(屋外で絵を描く印象派の誕生、鮮やかな色彩の絵画の誕生)

Posted by