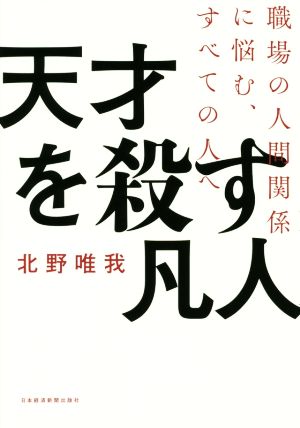

天才を殺す凡人 の商品レビュー

著者曰く、ビジネス界で人は天才・秀才・凡人に区分することができる。天才は画期的なアイデアをひらめき、秀才は物事を論理的・現実的に考え、凡人は周囲の空気に同調し、人数は圧倒的だ。これら3種類の人間が仲良く協力し合えば、ビジネスは成功するはず。が、それは理想だ。 天才・秀才・凡人は...

著者曰く、ビジネス界で人は天才・秀才・凡人に区分することができる。天才は画期的なアイデアをひらめき、秀才は物事を論理的・現実的に考え、凡人は周囲の空気に同調し、人数は圧倒的だ。これら3種類の人間が仲良く協力し合えば、ビジネスは成功するはず。が、それは理想だ。 天才・秀才・凡人は各々を理解できない。それどころか排除し合う。天才は圧倒的な数の凡人に「多数決」という武器で殺されてしまうのだ。 それでは革新的なビジネスなんて生まれないはず。天才のスティーブ・ジョブズやビル・ゲイツが成功を収めたことと矛盾する。そこで、本書では凡人の中から、天才を発見し、理解し、根回しをしてくれる「共感の神」の登場に注目している。 凡人は凡人らしく生きるしかないと嘆く前に、少なくとも天才を殺さない凡人にはなりましょう。

Posted by

人の才能を天才、秀才、凡人に分類し、組織においてそれらがどう相互作用するかをストーリー形式で書いている。 天才、秀才、凡人という言葉が強すぎるきらいがあるが、ここではそれぞれ創造性、再現性、共感性のどこに強みがある人か、という意図だと受け止めた。 よく言われることだが、大企業では...

人の才能を天才、秀才、凡人に分類し、組織においてそれらがどう相互作用するかをストーリー形式で書いている。 天才、秀才、凡人という言葉が強すぎるきらいがあるが、ここではそれぞれ創造性、再現性、共感性のどこに強みがある人か、という意図だと受け止めた。 よく言われることだが、大企業では前例やロジックによる裏付けに囚われ、創造的な意見が採用されにくい。創造的な意見や取り組みに対し、歳を取るごとに知らず知らず冷ややかな態度を取ってしまいがちになる自分自身を反省し、天才を殺さない凡人でありたい。

Posted by

人を「天才」「秀才」「凡人」の3種類に分けて、それぞれの強みやお互いの認識などについて詳しく書いてある良著です。 ちなみに、私は「秀才」タイプで、詳しくは「エリートスーパーマン」と「最強の実行者」のハーフだと思います。”再現性”を大事にしていて天才と凡人の橋渡しをすることができ、...

人を「天才」「秀才」「凡人」の3種類に分けて、それぞれの強みやお互いの認識などについて詳しく書いてある良著です。 ちなみに、私は「秀才」タイプで、詳しくは「エリートスーパーマン」と「最強の実行者」のハーフだと思います。”再現性”を大事にしていて天才と凡人の橋渡しをすることができ、対凡人の場合は”創造性”を発揮し、対天才の場合は”共感力”を発揮することができるからです。 ただ、大事なのは「あなたは凡人だ(天才だ、秀才だ)」と人を単純に分類して決めつけるのは違うということ。誰の中にも、ある分野においては天才を発揮し、ある分野では秀才を発揮する場合があるからです。 今「FACTFULNESS」を読んでいる中でも、バイアスフィルターを外して世の中を数字で客観的に見る重要性に気づかされます。

Posted by

天才、秀才、凡人とそれぞれの視点から小説風に作られた物語。 自分は天才(か、もしくは大馬鹿者)の項目に、共感することが圧倒的に多かった。 特に、秀才には興味がなく、凡人には理解してほしいというところ。 最近、所属組織で展開されたことに対して 前々から言われてますよね? →初め...

天才、秀才、凡人とそれぞれの視点から小説風に作られた物語。 自分は天才(か、もしくは大馬鹿者)の項目に、共感することが圧倒的に多かった。 特に、秀才には興味がなく、凡人には理解してほしいというところ。 最近、所属組織で展開されたことに対して 前々から言われてますよね? →初めて語られたことです →確認すると確かに書かれてないけど、意味を汲み取ると言ったも同然 という、やりとりがとても多い。 抽象的とか、肝心なところで魔法を使うなんてことも言われている。 寂しくて孤独を感じていたときにこの本が自分の心を代弁してくれた様で気がラクになった。 これから、共感して支えてくれる人を見つけて、自分が本当に天才だということを世の中に証明したくなった。 願望を込めてそうであって欲しい。 いいキッカケをもらえた本。

Posted by

総評 普段肌感覚で感じていることが言語化されたものになっている。 社会人を経験すれば、より理解できるのかなと思った。 コミュニケーションの断絶は軸と評価で起こりえるという話はとても納得できた。働き出してから、もう一回読みたい。 就活の時を思い出した、某商社からメガベンチャーに転職...

総評 普段肌感覚で感じていることが言語化されたものになっている。 社会人を経験すれば、より理解できるのかなと思った。 コミュニケーションの断絶は軸と評価で起こりえるという話はとても納得できた。働き出してから、もう一回読みたい。 就活の時を思い出した、某商社からメガベンチャーに転職された方のお話がまさにそうだったのであろう。 ステージ1 才能ってなんだろう 人は天才・創造性か秀才・再現性か凡人・共感性のどれかに属している。と言う話。 ステージ2 相反する才能 才能の力学という話。とても理解できた。組織によって自分が持っているパワーを発揮できるか否かの違いなのかなと。 ステージ3 武器を選び、戦え 人間が創造性→再現性→共感性のプロセスで物事を考えることには納得した。面白い。

Posted by

- ネタバレ

※このレビューにはネタバレを含みます

考え方としては面白いが…あなたの中ではそうなんですね、としか思えない程度には全体的に説明不足、消化不良感が強い。 語り口も「夢をかなえるゾウ」とどうしても比較してしまい、純粋に物語として稚拙な印象を受ける。 元となった記事以上の情報は特にないように思える。

Posted by

人々を「天才」「秀才」「凡人」に分け、それぞれ性質の違いと、時に殺し合うこと、その対策を物語の中で段階的に学べます。 読み始め当初、身近で天才なんて見たことないからよく分からんなぁと思いながら読んでいたものの、凡人は天才を理解できないから排斥するとあって少しゾッとしました。 知ら...

人々を「天才」「秀才」「凡人」に分け、それぞれ性質の違いと、時に殺し合うこと、その対策を物語の中で段階的に学べます。 読み始め当初、身近で天才なんて見たことないからよく分からんなぁと思いながら読んでいたものの、凡人は天才を理解できないから排斥するとあって少しゾッとしました。 知らぬ間に無意識に自分も理解できない天才を殺しているのかもしれないと。 多様性に寛容に、理解できないものを簡単に排斥せず、天才を殺さない凡人になりたいと思いました。また、あわよくば秀才よりの思考も身に付けたいところ。

Posted by

著者の考える会社の構成について、物語形式で書かれており、読みやすい。 しかし自分に落とし込んで考えるには、一度読んだだけでは足りない。 現在の職場ではあまり意識することが少ない内容だったので、自分の関心が高まった時にまた読んでみたい

Posted by

【実は天才】 わたしは凡人でしかも登場人物のどれにも該当しないです。 悲しい。 わたし自身、残念ながらこの人は天才だなという人にいままで出会ったことがありません。 40後半まで生きてきて、出会ってないのは、よほど行動範囲が狭いか、視野が狭いかのどちらかかもしれませんが。。。 ...

【実は天才】 わたしは凡人でしかも登場人物のどれにも該当しないです。 悲しい。 わたし自身、残念ながらこの人は天才だなという人にいままで出会ったことがありません。 40後半まで生きてきて、出会ってないのは、よほど行動範囲が狭いか、視野が狭いかのどちらかかもしれませんが。。。 天才の人は自分で天才と自覚しているのでしょうか? 恐らく自覚はないと思います。 自ら創業し、会社を大きくした人は基本的に天才だと思います。 ただ、2代目、3代目は秀才でなければならないでしょう。 2台目でさらに大きくして、3台目で衰退し、そして、その会社は役目を終えて潰れます。 その後、別の天才がその時代に合った方法・分野で創業者となってまた現れてきます。 一人の人間がこの変化の激しい世の中を時代の変化を感じ取りながら、半歩前を歩み続けることは困難です。1回や2回ぐらいはできるかもしれませんが、成功した一人の人が半歩前を継続的に歩み続けることは不可能です。 人間は基本的に成功体験にしがみつきます。しかも、一人の人間が行える行動には限界があります。 何が成功するか混迷を極めている状況では、様々な人間が様々な考え方を持つ必要があり、そのどれが時代にマッチするかはわかりません。 どんな状況に陥ってもだれかがマッチするように、多種多様な考えを持って存在する必要があります。 ただし、分散投資と同じでその分、リターンは少なくなります。みなが同じ考えで一つの方向に向かう方が力が分散せずリターンは大きくなります。しかし、その考えが外れた場合、全員が倒れてしまうことになります。 今は、すでに見えている一方向に力を注いで向かっていく時代ではありません。どこに向かっていけばいいのか、みんなが迷走しています。このような時は、一つに絞らずあらゆる可能性に対応できる状態にしておくことが重要です。 我が社も今は、いわゆる秀才が統治するようになってきています。 彼らは頭の回転が速く、論理的に物事を進めることを得意としています。 アートな感覚を持った人間は一人もいません。いや、居たのかもしれませんが、やめっていったのかもしれません。 わたしは現在まで天才に会ってはいません。「共感の神」になれない人間なのでしょう。

Posted by

世の中には大きく分けて 天才と秀才と凡人がいるという話。 物語形式で話を進めているため、頭に入って来やすい印象だった。 多分、この本を読んだ人の多くが自分を秀才か天才もしくはそれらの成分を含んだ人に分類されると考えるのだろうが、なんだかんだ言ってその大半はこの著者に言わせれば...

世の中には大きく分けて 天才と秀才と凡人がいるという話。 物語形式で話を進めているため、頭に入って来やすい印象だった。 多分、この本を読んだ人の多くが自分を秀才か天才もしくはそれらの成分を含んだ人に分類されると考えるのだろうが、なんだかんだ言ってその大半はこの著者に言わせれば凡人なのだろう。 自分も多分凡人になるんだと思う。(ありうるとしたら病める天才だと思われる) 凡人と天才を敵対関係にとらえるのではなく、お互いがお互いを助け合い、活かし合う関係になれると良いというのはなるほどなと思った。 組織全体が発展していくためにも、この3役が各々の得意とすることを把握してやっていくしかないようだ。 しかも、自分に与えられた才能は限られたもので、このカテゴリから抜け出すことはできないみたいなので自分の才能を弁えて行動できるといいなと思っている。

Posted by