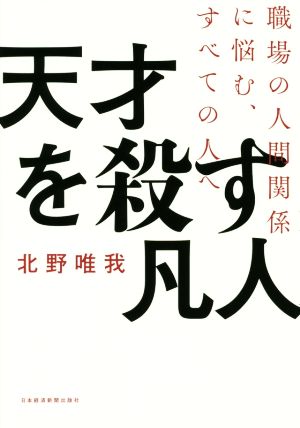

天才を殺す凡人 の商品レビュー

天才と秀才と凡人、それぞれが社会や企業の中でどのような役割を担い、そして天才を殺してしまうのか。その背景にあるのは「軸」の違いであり、それぞれ創造性、再現性、共感性を軸としている。この中で創造性はもっとも論理性が低く、再現性と戦えば負けてしまい、共感を得られなければ潰されてしまう...

天才と秀才と凡人、それぞれが社会や企業の中でどのような役割を担い、そして天才を殺してしまうのか。その背景にあるのは「軸」の違いであり、それぞれ創造性、再現性、共感性を軸としている。この中で創造性はもっとも論理性が低く、再現性と戦えば負けてしまい、共感を得られなければ潰されてしまう。 自分は読んでて凡人だなと(読む前から思っていたけど)認識。しかも天才を殺すタイプの、新しいものへの抵抗感が強いタイプ。 でも本書で書かれていた「他人の言葉を捨て、自分の言葉で語ることが最大の武器になる」という経験は身に覚えがある。ここから少しでも「共感の神」になり、天才を生かすことのできる「根回しおじさん」になっていきたいものだ。 ** 本書であまり言及がなかった「共感の神」になる方法。いくつかあると思うが、自分が肝要だと思うのは「自分への諦め、受容、肯定」そして「人に惚れる力」だと思う。 天才や秀才に憧れる気持ちはあるが、自分にはその力はない、できることとできないことがあるという諦め、ありのままの自分を受容し、「まぁそれでもいいじゃん」と自分自身を肯定すること。それなくして他者の肯定は難しい。特に天才のような、一見すると理解しがたい人に対しては尚更。 こうすることで他者もありのままを見ることができると思う。そうするとその人の才能、その人が見ている世界を同じように感じられるようになり、そこに惚れることもできる。はず。笑

Posted by

私は秀才タイプだった(自己評価としおりの診断から)。 典型的な大企業で働いているので、天才はKPIで測れないという点に納得感を感じた。ただその一方、実務では天才の領分である創造性を求められることが増えているように感じる・・・

Posted by

北野氏のデビュー作「転職の思考法」がとても良かったので手に取った。前作同様に小説スタイルで読み易い。人間のタイプを「凡人」「秀才」「天才」に3つに大別し、長所と短所を明らかにした上で、それぞれの間に生ずるコミュニケーションの溝についての考察がとても面白い。本書を読んだ後に、自分は...

北野氏のデビュー作「転職の思考法」がとても良かったので手に取った。前作同様に小説スタイルで読み易い。人間のタイプを「凡人」「秀才」「天才」に3つに大別し、長所と短所を明らかにした上で、それぞれの間に生ずるコミュニケーションの溝についての考察がとても面白い。本書を読んだ後に、自分はどのタイプなのか、そして、自分の会社の様々な人の顔を思い出しながら、彼らがどのタイプなのか思いを巡らせると、これからどのように立ち振る舞うべきかそのヒントがきっと掴めると思う。職場で自分の役割を見失っている人にも推奨したい一冊。

Posted by

皆さんが評価するほどは腹落ちはせず。 (筆者や共感を示している方々には大変申し訳ないが) この本を高く評価しない私には"共感性"が欠落しているのだろう...。 ただ、これを読んだ方々の感想をきく限り、かなり表層的な感想に終始しており、実践に繋げられるように感じ...

皆さんが評価するほどは腹落ちはせず。 (筆者や共感を示している方々には大変申し訳ないが) この本を高く評価しない私には"共感性"が欠落しているのだろう...。 ただ、これを読んだ方々の感想をきく限り、かなり表層的な感想に終始しており、実践に繋げられるように感じられなかった。 会社や組織、またその構成員の成熟度に依る気もするが、 「ティール組織」や「学習する組織」をしっかり理解し、実践に向けて動くことが求められるのではないか。 関係性の質を高めるための一助としては良いのかもしれない。

Posted by

いきなり、犬と人間の会話で、なんじゃこれ??って感じ。 でも、だんだん意味が分かってきました。 より深く理解したいと思い、2度目の読み込みに入っています。 天才・秀才・凡人に分類しているので、部内のあいつは秀才、おれは凡人、でも部下のあいつは天才かも? と思いながら、付き合い方...

いきなり、犬と人間の会話で、なんじゃこれ??って感じ。 でも、だんだん意味が分かってきました。 より深く理解したいと思い、2度目の読み込みに入っています。 天才・秀才・凡人に分類しているので、部内のあいつは秀才、おれは凡人、でも部下のあいつは天才かも? と思いながら、付き合い方のヒントがもらえた感じです。

Posted by

わかりやすい! 会社であれなんであれ、人が集まり集団となり 一つの目標が掲げられた時の自分の役割が 明確に意識出来る。 自分が出来ること、出来ないこと どのように動けば良いか。 沢山のビジネス書の中で、小難しい専門用語を並べなくても これだけ核となる部分をわかりやすく示すことが...

わかりやすい! 会社であれなんであれ、人が集まり集団となり 一つの目標が掲げられた時の自分の役割が 明確に意識出来る。 自分が出来ること、出来ないこと どのように動けば良いか。 沢山のビジネス書の中で、小難しい専門用語を並べなくても これだけ核となる部分をわかりやすく示すことが出来るという いい例だ。 何でもそうだが、わかっている人は わからない人の気持ちがわからない。 その肝心なところを理解しないまま伝えようとするから 自分よりの言葉で表現してしまう。 そうするとわからない人はますますわからなくなる。 内容もそうだが、著者が出来るだけ多くの人に 理解しやすい言葉で書かれたことも 素晴らしい功績だと思う。

Posted by

この本はブクログのランキングで知り、タイトルに魅かれて読みました。 『天才を殺す凡人』。 自分はもちろん、凡人だと読む前から思っていたので、何の話かよくわからないけれど、「天才」を殺す、加害者にはなりたくないものだ。と思いすぐに手に取りました。 読んでみたらのは、これは職場の人...

この本はブクログのランキングで知り、タイトルに魅かれて読みました。 『天才を殺す凡人』。 自分はもちろん、凡人だと読む前から思っていたので、何の話かよくわからないけれど、「天才」を殺す、加害者にはなりたくないものだ。と思いすぐに手に取りました。 読んでみたらのは、これは職場の人間関係や、組織の成り立ちについてのビジネス書でした。(心理学系かと勘違いしていました) 天才には「創造性」、秀才には「再現性」、凡人には「共感性」があり、それぞれに長所、短所があり、良い組織は支え合いながら進化していくそうです。 これから、就職、転職をされる方や、職場などの環境をより良いところに改善しようと思われる方向きの本です。

Posted by

わたしの会社は数年前にM&Aにて消滅しました。 業績が低迷していたころ、社長を筆頭に 「変えなきゃいけない」「抜本的な改善が必要」 と皆は口を揃えて言ってました。 大企業を定年退職し、社長(創業者)のツテで迎え入れ要職に就いた輩どもは、ことごとく若いアイデアを潰してい...

わたしの会社は数年前にM&Aにて消滅しました。 業績が低迷していたころ、社長を筆頭に 「変えなきゃいけない」「抜本的な改善が必要」 と皆は口を揃えて言ってました。 大企業を定年退職し、社長(創業者)のツテで迎え入れ要職に就いた輩どもは、ことごとく若いアイデアを潰していきました。 かといって、なにか従来のやり方を変えるでもなく、自分たちの天下りポストを守るべく、「めんどくさいんで新しいことなんてやらないでね」オーラをプンプンさせて、会社を食い物にしていました。 もう、私を含む中堅以下の社員の士気はダダ下がりです。 新しいことにチャレンジしている人の邪魔をするどころか、チャレンジすらさせない、そんな状態でした。 著者だったら怒っていたでしょうね(笑) 社長がこの本読んでいたらどうなっていたかな? イノベーションなんて大袈裟なことは望んでいません。環境に適応し続けることが、企業が生き続ける条件だと思います。 いまは、M&Aで買収されてよかったと思っています。バリバリ活躍しています❗

Posted by

創造性のある天才、 再現性のある秀才 共感性のある凡人。 (人数は天才より凡人が圧倒的に多い。) 3者がバランスよく相互補完し合っていれば組織はうまくいく。が、少しずれると病める天才など弊害を生んでしまう。 また3者は生きる軸が違う。 ところが会社では同じ軸に並べられ同じKP...

創造性のある天才、 再現性のある秀才 共感性のある凡人。 (人数は天才より凡人が圧倒的に多い。) 3者がバランスよく相互補完し合っていれば組織はうまくいく。が、少しずれると病める天才など弊害を生んでしまう。 また3者は生きる軸が違う。 ところが会社では同じ軸に並べられ同じKPIで評価される。 大企業でイノベーションが起きにくいのはそのため。 創造性を評価する指標がない。

Posted by

天才を殺す凡人 「人間の悩みはほぼ一緒。『自分がコントロールできないことを、無理矢理コントロールしようとする』こと」 主題とは外れるが重要なこと。特に秀才に必要なコンプレックスの克服に必要と感じた。 「広くて浅い反発と、狭くて深い支持」 自分のアイデアを判断するために活用。 ...

天才を殺す凡人 「人間の悩みはほぼ一緒。『自分がコントロールできないことを、無理矢理コントロールしようとする』こと」 主題とは外れるが重要なこと。特に秀才に必要なコンプレックスの克服に必要と感じた。 「広くて浅い反発と、狭くて深い支持」 自分のアイデアを判断するために活用。 「あなたならどうしますか?」 ヘビーユーズ。 「主語の違い」 会話がすれ違った時に考えてみる。 「若くて才能のある人と、根回しおじさん」 双方意識する。 「武器には組み合わせがある」 自分理解の次フェーズ

Posted by