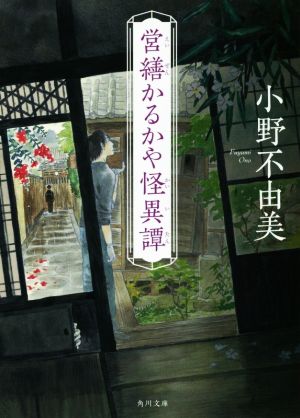

営繕かるかや怪異譚 の商品レビュー

営繕屋さんは霊感はないのに家で起こる怪奇現象を解決してしまう。何で?と思います。でも、最後はみんな笑顔になるからすごい人です。

Posted by

購入してから積読してた本でした。やっと手を付けました。 作品全体に漂う恐怖を伴った不思議な感じ。 営繕屋さんの優しさに暖かくなります。人に対してだけではなく、人じゃないものにも優しい。 お互い必要以上に干渉しないような、共存?するやり方を示してくれるような。 好きな作品となりま...

購入してから積読してた本でした。やっと手を付けました。 作品全体に漂う恐怖を伴った不思議な感じ。 営繕屋さんの優しさに暖かくなります。人に対してだけではなく、人じゃないものにも優しい。 お互い必要以上に干渉しないような、共存?するやり方を示してくれるような。 好きな作品となりました。

Posted by

裏表紙に、じわじわくる恐怖と書いてあったので、 どんなものかと読んでみました。 怖さと不思議さが混じった内容で、 こんな事が起きてるけど、 原因よくわかんないし、 ひとまずこれで回避しましょうというお話。 怖い事柄を拭えないし、その出来事を尊重して、共存する事で、一旦、解決と...

裏表紙に、じわじわくる恐怖と書いてあったので、 どんなものかと読んでみました。 怖さと不思議さが混じった内容で、 こんな事が起きてるけど、 原因よくわかんないし、 ひとまずこれで回避しましょうというお話。 怖い事柄を拭えないし、その出来事を尊重して、共存する事で、一旦、解決としておきましょう。 という感じ。 無理に白黒つけないふわりとした終わり方、 これはこれで面白く読みました。 もう少し恐ろしい内容かと想像してたので、いい意味で 期待がはずれた。 でも、読み終えて、改めて怪異のシーンを想像してみると、 じわじわゾクッかも。 実際、ほんとにこんな事に遭遇したら、やっぱり怖い。

Posted by

営繕かるかや怪異譚 / 小野不由美 /角川文庫 決してホラーが好きというわけではないけど、 (むしろ怖い話は苦手なんだけど) 最近読む小説はホラーが多い というのも、 私も好きな著者 小野不由美さんといえば、 ホラーミステリー な印象が強いよね。 ...

営繕かるかや怪異譚 / 小野不由美 /角川文庫 決してホラーが好きというわけではないけど、 (むしろ怖い話は苦手なんだけど) 最近読む小説はホラーが多い というのも、 私も好きな著者 小野不由美さんといえば、 ホラーミステリー な印象が強いよね。 まず話始めるのに、【営繕】について。 「営繕」とは、「建築物の営造と修繕」のことをいい、具体的には、建築物の新築、増築、修繕及び模様替えなどの工事を指します。 このシリーズのなかで「営繕屋」として登場する尾端さんは、主人公でもないし、 何か霊能力に優れていたり、霊感があったりするわけでもないです。 それは登場する折に、尾端さん自身も言いますが、 尾端さんはあくまでも、営繕する仕事をする人です。 「営繕をする」という作業が出てくるというこては、 何か建物も出てくるということで、 短編で綴られる『営繕かるかや怪異譚』それぞれの舞台は、何かの建物の中だったり、ある建物を営繕することで解決するような、限られて範囲内です。 またそこで起こる怪異も、限られたものです。 この怪異=ホラーなわけですが、 得体の知れないホラー・理屈がわからないホラーの、 得体や理屈を知るプロセスがある物語もあれば、 そのまま知らないでもいい物語もあります。 営繕かるかや怪異譚は、怪異で現れる理由があるものの、その発生する理屈とか、 たとえば『怨念』と言われるものが恨みを持つに至った経緯などは必要としてません。 そこにその事象があって、 そこに想像できる何かがあって、 それを営繕することで、事象が収まらずとも、いなすことができる。 怪異というもので綴られてはいるけど、 そういう対処方法をすることって必要なことはたくさんあると思う。 答えの出ないこともたくさんあるし、 完全に正解を見つけなくても、全員が優しくいられる道筋を見つけることの大切さ、 その道筋を作り出してくれる優しさ、 というのは何事にも必要だよね。 白黒つけないとどうしても気持ち悪い人もいれば、 私はグレーゾーンがあっても別にいいと思うんだ。 グレーの要素がホラーだったら、私なら怖くてこの登場人物たちのように、ホッとできないわけだけど(笑) 営繕屋の尾端さんのふわふわっとした人柄とか、 なんとなく「怪異」に対する存在を認めている感じとか、面白さがあるなあと思いました。 やっぱり、物語の中だから 面白い、だけで終えられる部分だけど。

Posted by

- ネタバレ

※このレビューにはネタバレを含みます

城下町の古い家屋に住む人々に起こる怪異を書く短編集。 それを営繕かるかやが解決する。解決方法は、この世のものではないものを退治するわけではなく、寄り添ったり、逃がしたりする。なので、ちょっとやさしさあふれる怪談になってると思うんだわ。

Posted by

重すぎず、軽すぎず、後味の悪くないホラー短編集。とても読みやすいのでホラーが苦手でもおすすめしやすい雰囲気。 それぞれの怪異描写に湿り気があって、最初のお話の描写の美しさと読後感が一番好き。

Posted by

読みやすくて一日で読了 文章力もしっかりしていて、ひたひたと恐怖が迫りくる様子が鮮やかなだった 次巻も読みたいと思う

Posted by

実際の怪異ってこんな感じかも、というようなリアル感がある話が多かった。怖くて眠れないわけではないが、おだやかな怖さがある話。舞台になっている街はどこだろうか、ありそうでなさそうで、色々思いめぐらしてしまう感じもいい。

Posted by

作者はすごく怖いホラーを書きたいわけではないのだろう。宮部みゆきによるあとがきにあるように、人生のなかで起こる不仲や揉め事のメタファーとして怪異を用いている。そして怪異を排除するのではなく、どう折り合いをつけて共存していくかという生き方を描いているのだも思う。

Posted by

「営繕かるかや」を営む青年、尾端(おばな)が、古い家に住うことになった人達の困りごとを、営繕という形で解決していくお話だ。 “怪異譚”とある通り、住人からの相談は、古い家ならではの理解し難い出来事であり、相談者は不気味がり、あるいは怯えている。 しかし、単に読者を最大限に怖がら...

「営繕かるかや」を営む青年、尾端(おばな)が、古い家に住うことになった人達の困りごとを、営繕という形で解決していくお話だ。 “怪異譚”とある通り、住人からの相談は、古い家ならではの理解し難い出来事であり、相談者は不気味がり、あるいは怯えている。 しかし、単に読者を最大限に怖がらせる目的で書かれているのではないだろう。 怖いけれど、悲しくて美しい、私の好きな形の怪異。 尾端は、自分を霊能者でもなんでもないただの大工、と言っており、本当に建物を直すことしかしない。 家は、人が住めばその痕跡が残り、傷みもする。 そして、古い家ならば“先に住んでいた人”がいるわけである。 尾端は、新しい住人と古い住人のどちらの心地よさも同じように考える。 そして、住まいの綻びを修繕することによって、古いモノと今の住人との関係も繕っていくのである。 怪異をただ迷惑なものとして、調伏し、あるいは排除する、ということをこの作品では行わない。 その優しさが、古い家の不思議な佇まいを怖さから懐かしいものに変えている気がする。 カバーイラストが、「蟲師」の漆原友紀さん。 そういえば、蟲師も、古きものを大切に扱っている。 世界観が似ているかもしれない。 とはいえ、やはりだんだん近づいて来る怪異は恐怖です。 そして、運び込まれた長持が一体何だったのか、めちゃくちゃ気になります! 「奥庭より」 閉めたはずの襖が、いつの間にか開いている 「屋根裏に」 屋根裏を誰かが歩いている、と訴える年老いた母 「雨の鈴」 チリン…と鳴って、和装の喪服姿の女 「異形のひと」 どこか開けるたびに、爺さんがいる!! 「潮満ちの井戸」 生臭い 「檻の外」 いきなり降りるガレージのシャッターと、車の怪異に恐怖するシングルマザー

Posted by