あなたを選んでくれるもの の商品レビュー

- ネタバレ

※このレビューにはネタバレを含みます

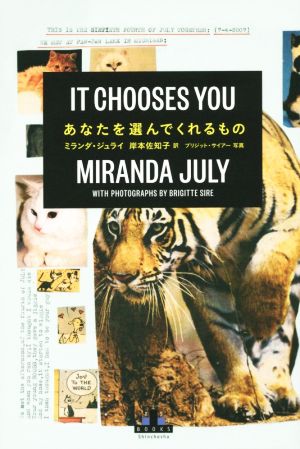

映画監督である著者が、完成間近の脚本でスランプに陥って行き詰るところから話が始まる。そして思い付きで、メルカリやジモティーのオフライン版みたいな小冊子「ペニーセイバー」でものを売る人たちを訪ねて行ってインタビューすることを始めるのだ。そのインタビュー集がこの本。 出てくる人たちはみんな度肝を抜かれるような個性的な人々で(そもそも貧しさなどの理由があってこのご時世にインターネットを使用できない人々なのだ)、著者の短いインタビューでも強烈な印象を残す。他人のアルバムを集めて売ってるバム、オタマジャクシを売ってる高校生のアンドルー、あと妻に送ったエロいクリスマスカードの表紙だけ売ってる老人ジョーの話が面白かった。 最後の最後にインタビューしたジョーとの出会いが、脚本を大きく動かすのみならず著者の人生観まで変えていってしまう流れは本当に映画みたいだった。50歳を過ぎたら人生の残りは小銭みたいなもので何も成し遂げられないと書いていた彼女が、別に何歳だって人生は小銭で、その寄せ集めで、それこそが美しいのだ、と悟っていく。 ふんだんに載せられている写真がどれも良かった。こちらをまっすぐに見つめてくるまなざし、生活感あふれるごちゃごちゃのテーブル、ペット、古びた売り物の何か。おしゃべりなおばあさんの売ってるスーツケースがかわいくて、正直ちょっと欲しい。 ただ、読んでいると、インタビューする類の人たちにあまり関わり合いになりたくなさそうな著者の腰が引けた姿勢が気になってしまう。人生のことをインタビューするのに、彼らに寄り添うとまではいかなくても、深い話をしようという気が全くないのがもったいなく感じる。もらった食べ物を即捨てたり昔の盗みを誰でもすることみたいに悪びれもせず告白しているあたりもなんだかちょっと嫌だった。

Posted by

- ネタバレ

※このレビューにはネタバレを含みます

著者が見ず知らずの人にインタビューしたその記録。写真に映る人々や家もとても素敵で面白かった。 突然のインタビューを受けてくれた人とだけあってどの人も個性的で魅力的。特に最後のジョーとの出会いが映画に繋がっていく流れは素敵で映画も観たくなった。

Posted by

あるチャプターでこんな一文が出てくる。「彼の人生はあまりに強烈で、あまりに並はずれて重く、あらゆるフィクションを超越していた」。フィクションを超越する人生とは何だろう。生身の人間が持つリアリティの重みとは何だろう。 著者が本書でやったようにリアルで人と話すというのは、多かれ少な...

あるチャプターでこんな一文が出てくる。「彼の人生はあまりに強烈で、あまりに並はずれて重く、あらゆるフィクションを超越していた」。フィクションを超越する人生とは何だろう。生身の人間が持つリアリティの重みとは何だろう。 著者が本書でやったようにリアルで人と話すというのは、多かれ少なかれその人の人生に踏み込むということだ。現実は創作でも思いつかないようなものを見せつけてくる。誰かが意味を持って作るフィクションと違い、リアリティはたとえ理解が及ばなくても事実としてそこにあり、こちらに働きかけてくる。現実は時に解釈を寄せ付けない。その消化の難しさがリアリティの重みだと思う。 この本にはありきたりな人はただの一人も出てこない。印象的といえば全編がそうで、安易な解釈を拒む強烈なイメージの塊なのだが、私はこの部分が好きで、覚えておきたいと思った。「ジョーという役の肝はジョーだった。わたしが書いた台詞に意味なんてなかった。…たとえこの老優たちがアドリブをしても、それは彼らの人生を――つまり役者ひとすじに歩んできた人生を――映したものにしかならないだろう。彼らに魅力がなかったわけではない。ただ、彼らのなかに妻とパウパウ湖で出会った人は一人もいなかった」

Posted by

題名から想像していたものと全く違う本でした。 現実に生きている人々、ブログでは絶対に辿り着けないであろう生身の人々の生活や生い立ちや寂しさや哀しさや愛が、言葉通り読み手側にも迫ってきます。生きるってこういう事だと。著者が感じた様に、登場人物のきわだった人生の前では、ネットにあふれ...

題名から想像していたものと全く違う本でした。 現実に生きている人々、ブログでは絶対に辿り着けないであろう生身の人々の生活や生い立ちや寂しさや哀しさや愛が、言葉通り読み手側にも迫ってきます。生きるってこういう事だと。著者が感じた様に、登場人物のきわだった人生の前では、ネットにあふれるキラキラした日常や着飾られたメッセージが陳腐なものに見えてきます。それぞれが抱える自分自身を、他人と比べることもなく生きている、実在の人々の存在感に圧倒されます。

Posted by

単なるインタビュー集とは言い難い。一般人(割と普通ではない)とのやり取りや筆者の正直過ぎる感想、筆者自身の脚本執筆の行き詰まり等、全部が相まって最後に光がさす。他人との関わりは面倒くさいが面白い、ということを再認識させられた。多様性などと綺麗事言ってないで、ミランダのように扉を叩...

単なるインタビュー集とは言い難い。一般人(割と普通ではない)とのやり取りや筆者の正直過ぎる感想、筆者自身の脚本執筆の行き詰まり等、全部が相まって最後に光がさす。他人との関わりは面倒くさいが面白い、ということを再認識させられた。多様性などと綺麗事言ってないで、ミランダのように扉を叩けたらカッコいい。

Posted by

- ネタバレ

※このレビューにはネタバレを含みます

ミランダ・ジュライが同時代人で本当に良かったと思う。この本は結果的に映画『ザ・フューチャー』と同時進行するドキュメンタリーとなっている。最後のジョーのくだりはどうにも目頭が熱くなるし、ジュライでなければここまで心を揺さぶられない。

Posted by

映画の脚本作りに悩んだ筆者は、ペニーセイバーという冊子で私物を売りにだしている人々のインタビューを始める。性転換中の老人、足にGPSをつけられている人、他人のアルバムを売るギリシャ人、本当にいろんな人がいて、当たり前のようにそれぞれ物語を持っている。事実は小説より奇なりって本当だ...

映画の脚本作りに悩んだ筆者は、ペニーセイバーという冊子で私物を売りにだしている人々のインタビューを始める。性転換中の老人、足にGPSをつけられている人、他人のアルバムを売るギリシャ人、本当にいろんな人がいて、当たり前のようにそれぞれ物語を持っている。事実は小説より奇なりって本当だよなあ。ここに出てくる人はみんな奇妙で、それでいて真摯に生きているからなんだかすごく清く感じた。かなりお気に入りの一冊。

Posted by

アメリカの新聞に個人が載せれるリサイクル品譲渡/販売欄があり、脚本執筆に行き詰まった作者が興味をひかれた人にアポをとって話を聞きにいくインタビュー集。作者の自意識の葛藤がうーんとなる部分もあったけど、フィクションみたいな色々な(かわった)人が現実にいることの説得力がよかった。写真...

アメリカの新聞に個人が載せれるリサイクル品譲渡/販売欄があり、脚本執筆に行き詰まった作者が興味をひかれた人にアポをとって話を聞きにいくインタビュー集。作者の自意識の葛藤がうーんとなる部分もあったけど、フィクションみたいな色々な(かわった)人が現実にいることの説得力がよかった。写真も良い。

Posted by

- ネタバレ

※このレビューにはネタバレを含みます

人は生まれ、そして死を迎える。 何も思いつかず、ふと見た広告紙を見てインタビューを申し込む。 出会う人は不思議な人ばかり、だけれどそれが、ミランダを動かしていく。 映画のシナリオを描き、演じることは彼女にとってどのような人生なのだろうかと私も思う。 あなたの人生とは?と私もミランダに問いかけてみたい。 最後、ジョーが亡くなったのを読み、ものは作られ、壊れる運命だということを感じた。

Posted by

映画監督であり、女優であり、作家でもあるミランダ・ジュライの不思議なインタビュー集。 ミランダの家には毎週火曜日にフリーペーパーの『ペニーセイバー』が届けられる。脚本執筆のスランプに陥っていたミランダは、その小冊子を熟読するうちに、ふとここに売買広告を出すのは一体どんな人たちな...

映画監督であり、女優であり、作家でもあるミランダ・ジュライの不思議なインタビュー集。 ミランダの家には毎週火曜日にフリーペーパーの『ペニーセイバー』が届けられる。脚本執筆のスランプに陥っていたミランダは、その小冊子を熟読するうちに、ふとここに売買広告を出すのは一体どんな人たちなのかと興味を覚える。そして、とうとう手当たり次第に彼らに電話して、インタビューのアポイントを取り始める。 本書にはその12人との邂逅が、たくさんの写真とともに掲載されている。売り物も、革ジャケットからオタマジャクシ、赤の他人のアルバムと買い手がつきそうにないものばかり。当然、売り手自身も個性的で、小銭をセイブするために広告を出している人ばかりではない。 本書はまた、ミランダの映画『ザ・フューチャー』ができるまでを描いている。そこには、クリスマスカードの表紙部分を『ペニーセイバー』で売りに出していた老人ジョーとの、あまりに忘れ難い出会いがあった。 実のところ、読書中はミランダの上から目線がひたすら鼻についた。結婚や子どもをつくることが、人生を物語るに足るものにするという言葉にも反発を覚えた。インタビュー相手へのあまりに辛辣なコメントには、ここに載っている人たちは自分がどう描かれているのか知っているのだろうかと心配になるほどだった。 ただ、よく考えてみると、ミランダは己の感覚を飾らずに表現しているだけなのだ(もしかすると、飾らない風に飾っているのかも知れないが…)。おそらく、あのインタビューの場にいたなら、私も同じような嫌悪感や恐怖を感じるだろう。それを書く勇気がないだけで。 結局、読み終えた後も消化し切れずに、また取り出しては何度も読み返している。なぜこのタイトルにしたのかも気になる。最近ではあまりしたことのない不思議な読書体験が続いている。

Posted by