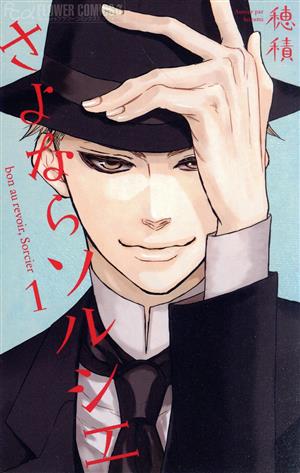

さよならソルシエ(1) の商品レビュー

『絵を描くことが生きることだ』など、台詞の端々にセンスが光る作品。取材と文献と作者の物語の構成力、画力が合わさって、漫画とは思えない質量を持った物語だと思います。

Posted by

ほぼジャケ買い。 2冊完だしまぁ失敗してもいいか、くらいの気持ちで。 フラワー(少女漫画くくりだと思っている)、人生で初めて買った。 試し読み(1話)でテオにやられました。 そして買って帰ってますますやられました。 個人的にはテオの切なさと、それを隠す高慢さがとても好きです。 ...

ほぼジャケ買い。 2冊完だしまぁ失敗してもいいか、くらいの気持ちで。 フラワー(少女漫画くくりだと思っている)、人生で初めて買った。 試し読み(1話)でテオにやられました。 そして買って帰ってますますやられました。 個人的にはテオの切なさと、それを隠す高慢さがとても好きです。 こんなにまで強く、誰かを、何かを信じられるのは美しいこと。 きっと、自分にはできないこと。

Posted by

「式の前日」でも思ったけど、やはりとても繊細な絵だなー。愛憎いりまじる兄弟ものはなぜこうも心を揺さぶられるのだろうか。そうか恋か。

Posted by

「式の前日」でグっときて。 その穂積がゴッホ兄弟の話を描くんだからおもろくないわけないと思って買っちゃいました。 でも、これ最後まで書いちゃうとネタバレやからな。 読み終わった後に、ソルシエの意味を調べて知って、 いちばんぐっときた。

Posted by

新聞のお勧め欄に掲載されていたので興味を持ちました。 ゴッホ兄弟の話ですが、メインは兄の絵を世界に広めるために 尽力する弟の天才画商テオドルス。 上流階級の特権であった芸術を、広く市民に解放していく手段が 読んでいて面白い。 また自由気ままに好きな絵を描き続ける兄と、画商ではなく...

新聞のお勧め欄に掲載されていたので興味を持ちました。 ゴッホ兄弟の話ですが、メインは兄の絵を世界に広めるために 尽力する弟の天才画商テオドルス。 上流階級の特権であった芸術を、広く市民に解放していく手段が 読んでいて面白い。 また自由気ままに好きな絵を描き続ける兄と、画商ではなく本当は 画家になりたかった弟との対比も興味深かった。

Posted by

全二巻。 一巻目の史実とは異なる地味な展開であるネタばらしは二巻目。一巻で感じた、ふーん感が二巻で「ああ、そういう!」となる。 これはあれね、ゴッホ兄弟と同じく、ニコイチ(二冊でひと作品)になってるってわけね。そう思える構成。 濃密とかではないけど、こういうのは好きです。 ...

全二巻。 一巻目の史実とは異なる地味な展開であるネタばらしは二巻目。一巻で感じた、ふーん感が二巻で「ああ、そういう!」となる。 これはあれね、ゴッホ兄弟と同じく、ニコイチ(二冊でひと作品)になってるってわけね。そう思える構成。 濃密とかではないけど、こういうのは好きです。 どう書いてもネタバレになりそうなので控えますが。 つまり、弟や仲間に愛された男の話だった。

Posted by

嫉妬や羨望といったものに惹かれるなら、好きになるはず。 絵が魅力的な作家さんだなぁと思ってましたが、この題材にすごくハマってる気がしました。というか、とにかくテオがかっこよかった!

Posted by

この方の画がとても好きです。骨格とか手の描き方とかが。 ちょっとひねくれた感じのキャラを描くのが上手ですね。

Posted by

芸術としての道を歩むゴッホ兄弟の話。 「浮浪者」などという民衆差別の言葉が出てくることから、芸術家と市民のあきらかな身分差が良く分かります。 絵画を巡っての芸術家達の遊びや嫉妬やプライドが良く描写されている作品でした。

Posted by

フィンセント・ファン・ゴッホの弟にして、パリで画商を営んでいたテオドルス・ファン・ゴッホを主人公に据えたマンガ。 うーん…。 歴史上の登場人物を取り上げたからといって、別に歴史上の出来事や伝えられているエピソードを忠実になぞる必要はないが、かといって史実に全くそぐわないエピソー...

フィンセント・ファン・ゴッホの弟にして、パリで画商を営んでいたテオドルス・ファン・ゴッホを主人公に据えたマンガ。 うーん…。 歴史上の登場人物を取り上げたからといって、別に歴史上の出来事や伝えられているエピソードを忠実になぞる必要はないが、かといって史実に全くそぐわないエピソードが連発されると、「そもそも何故この人物でこの話を作ろうとしたの??」という素朴な質問にぶつかってしまう。 例えるならば、幕末の日本を舞台に、重要なところは全て逃げてしまって弱腰と詰られるけれど本当はキレ者…という人物を描きたいのだったら、それは恐らく木戸孝允を主人公に据えて作るのが最も自然で、坂本竜馬や土方歳三を選んだら方々からの批難は免れない。 「さよならソルシエ」で作者がやってしまったことは、まさにこの「坂本竜馬や土方歳三を選んでしまう」という行為だ。 若干美術史をかじった程度の私でも、この作品に出てくる人物たちはとことん史実からかけ離れていることがすぐに分かる。 現在も残っているフィンセントの書簡からしても、彼は相当に衝動的な人物であることが分かるし、幼少のみぎりからひたすら画家を目指していたという訳ではない。もっと言えば、人物に対する目線もこの作品に登場するフィンセントほど優しくはない。 同様に、ロートレックもあんな革命家じみた過激な言動を取る人物だったようには思えない。 ここまで史実と設定を変える以上、何かしらの考えが作者にあってテオにその革新的な役割を負わせているのだと思われるが、1巻を読む限りではテオもそこまでの人物に見えず。そんな訳で、作者の思惑を最後まで見届けたいという気持ちもあまり起こらず、私はこの第1巻で脱落決定。

Posted by