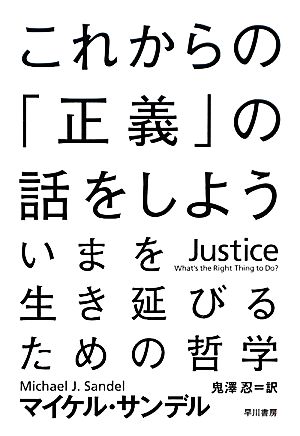

これからの「正義」の話をしよう の商品レビュー

再読。 ベンサムやミル、カント、ロールズ、アリストテレス等を参照にしつつ正義とは何かについてアプローチしていく。 難解なところもあるが、普段私たちが何となく正しいと思っていることを言語化してくれていたり、当たり前に見えたものに違う視点を提示してくれる点があって改めて知的好奇心を刺...

再読。 ベンサムやミル、カント、ロールズ、アリストテレス等を参照にしつつ正義とは何かについてアプローチしていく。 難解なところもあるが、普段私たちが何となく正しいと思っていることを言語化してくれていたり、当たり前に見えたものに違う視点を提示してくれる点があって改めて知的好奇心を刺激させられるような内容だった。

Posted by

頭でっかちのインテリの考えにもともすると見えてしまうが、国という大きなものを舵取りするためには通らなきゃいけない道だなと思う。 具体的なエピソードが全部面白いのでそれなりに楽しめる。

Posted by

マイケル・サンデル教授の東北大学の白熱教室(Youtube)を観て、書籍もどうしても読みたくなり、手に取ったので、冒頭1ページ目から衝撃を受けました(笑)。 東北大学で行われた白熱教室 https://youtu.be/-npwdBWgP9A?feature=shared ※日...

マイケル・サンデル教授の東北大学の白熱教室(Youtube)を観て、書籍もどうしても読みたくなり、手に取ったので、冒頭1ページ目から衝撃を受けました(笑)。 東北大学で行われた白熱教室 https://youtu.be/-npwdBWgP9A?feature=shared ※日本に産まれてよかったな…と思いました。 具体的な事例を取り上げ、それを抽象化して過去の知の巨人たちの主張に関連付け、また具象化して是非を問う論理展開が鮮やかでした。(たまに事例と抽象化がチグハグな本もありますよね。) 有名なトロッコ問題にも触れています。が、(以下のように)運転士なら当然一人を犠牲にして五人を助けるだろうと、あっさり言ってのけるところに、アメリカの風を感じました。 ------ (…)ほとんどの人はこう言うだろう。「退避線に入れ!何の罪もない一人の人を殺すのは悲劇だが、五人を殺すよりはましだ」。五人の命を救うために一人を犠牲にするのは、正しい行為のように思える。 さて、もう一つ別の物語を考えてみよう。今度は、あなたは運転士ではなく傍観者で、(…)[P.41] ----- (一人を助けるか、五人を助けるかで、うじうじ悩んでるのは日本人だけなのか?) ちょうどアメリカの大統領選で、リベラルが惨敗したタイミングでこの本を読んでいたので、なんだか、答え合わせのような気持ちになりました。(あと、ちょうど韓国に行く予定があったので、事前に読めてよかったです。結局、日本人だからと責められることはまったくなかったけれど。) -- ところで、読んでいて、話があちらに行ったり、こちらに飛んだり、どこに向かっていくのか、ややわかりにくいなと感じました。しかし、これはサンデル教授がコミュニタリアニストであることがわかっていればスッキリ読めると思いますので、ちょっとガイドを書いてみました。 1章:問題提起 2章〜4章:今のアメリカ人の主流の考え方(最大幸福主義と自由至上主義)とその課題 ※サンデル教授も否定派 5〜7章:上の課題を解決したかにみえる考え方と、やっぱり解決できない課題 ※サンデル教授はこれらの考え方もやはり否定的 8章:紀元前(アリストテレス)の考え方を再考 ※サンデル教授は肯定的。この章は続く9章10章のサンデル教授の主張の援用になっている。 9〜10章:サンデル教授のコミュニタリアニズムの考え方の紹介 こんな章立てになっていると事前にわかっていると読みやすいと思います。 コミュニタリアニズムとは?という謎の答えはぜひ本書を読んでみて下さい!

Posted by

アメリカでトランプ氏が復権した時代に、きわめて弱い声かもしれないが、聞かなくてはいけない主張がここにあるような気がした。 自由な選択を尊重するリバタリアンも、全体の幸福を目指す功利主義も、正義の観点からは疑問符がつく。カントも、ロールズも、いまひとつだ。ではどうすれば? 多元...

アメリカでトランプ氏が復権した時代に、きわめて弱い声かもしれないが、聞かなくてはいけない主張がここにあるような気がした。 自由な選択を尊重するリバタリアンも、全体の幸福を目指す功利主義も、正義の観点からは疑問符がつく。カントも、ロールズも、いまひとつだ。ではどうすれば? 多元的社会では、道徳も共通善も一致しない。でも、他者の尊重の名のもとに、議論を回避すれば、「偽りの敵意」が生まれかねない。公共の言説の貧困化につながりかねない。(実際そうなっている)。だから、道徳や共通善を考えるという、困難な道筋をあきらめてはいけない。市民道徳を育み、公民的生活基盤の再構築を目指すべし――。 道徳に関与する政治とは、「正義にかなう社会の実現をより確実にする基盤でもあるのだ」とは、なかなか力強い結論だ。ただ、この困難な時代にあって、この結論をどう形にするかは、また別の、難問だ。

Posted by

具体的な思考実験のサンプルや実際のニュースなどを多彩に盛り込み、ややもすると抽象的な議論になりかねない流れ・スジをたくみに現実に即した・アクチュアルな性格のものに保ちつつサンデルは「正義」について数々の哲学者の思考を軸に論じていく。実にコクのある豊満な内容の本で、ゆえにこんかいの...

具体的な思考実験のサンプルや実際のニュースなどを多彩に盛り込み、ややもすると抽象的な議論になりかねない流れ・スジをたくみに現実に即した・アクチュアルな性格のものに保ちつつサンデルは「正義」について数々の哲学者の思考を軸に論じていく。実にコクのある豊満な内容の本で、ゆえにこんかいの読書だけですべてを把握したとはとても言えないのだけれどそれでもこうして「正義」が数々の立場・視座から検証可能であること、そこからこそ議論をはじめる価値があることを学ぶ。したがって本書は実にあれこれ「使える」「実用的」な1冊だと思う

Posted by

様々な例えと時事問題を踏まえ、倫理的問題などの問題提起を行う本書。哲学の話題は古今東西変わらないことを思い知らされる。

Posted by

「正義」に関する哲学の理論体系が整理されている。 ハーバードの授業が元になっているだけあって、網羅的だ。 正義を功利主義(効用の最大化)として捉えることも、リバタリアニズムやリベラリズム(選択の自由、平等)で考えることも、限界がある。 道徳や価値観は人によって異なるが、その差異...

「正義」に関する哲学の理論体系が整理されている。 ハーバードの授業が元になっているだけあって、網羅的だ。 正義を功利主義(効用の最大化)として捉えることも、リバタリアニズムやリベラリズム(選択の自由、平等)で考えることも、限界がある。 道徳や価値観は人によって異なるが、その差異を無視するのではなく、個別のテーマについて議論を深めることで、共通善を探っていくことが必要だ。 分断が進む社会での示唆にも富む名著。 日本はアメリカほど分断が進んでいないと実感したので(富裕層も公立の学校に行きたがる、公営の病院が機能しているなど)、維持されてほしい…

Posted by

正義とは直感的な感覚で判断しがちであるが、異なる立場の正義を、道徳的、福祉的、経済的なファクターにバラして、それぞれから徹底して合理的に考えていっている。話が進むにつれ善悪や道徳を超えた哲学的な話に行き着くと、まるで禅問答のようになりかなり難解な内容であった。 自分は職業とし...

正義とは直感的な感覚で判断しがちであるが、異なる立場の正義を、道徳的、福祉的、経済的なファクターにバラして、それぞれから徹底して合理的に考えていっている。話が進むにつれ善悪や道徳を超えた哲学的な話に行き着くと、まるで禅問答のようになりかなり難解な内容であった。 自分は職業として正義を考え実現しなければならない立場にあるが、絶対がない正義について各立場、各ファクターから多面的に見ていく必要を改めて感じたものの内容がとにかく難解であった。

Posted by

わたしの人生の中でこれまで「正義」について考えたこともなかった。「正義」に限定せずあらゆる視点で物事をみる楽しさがあります。またいつか読み返します。

Posted by

- ネタバレ

※このレビューにはネタバレを含みます

・感想 現代の正義、善についてあらゆる哲学者の理論や具体例を交えながら模索している本。 納得したり反感もったりそもそも書いてる内容が理解できなかったり。 正義なんて「人によって違う」ものだけどその「人によって違う部分」をもっと掘り下げて考えてみましょうという本。 著者がコスモポリタニズムの第一人者らしくやはり結論はそっち向きになってた。 読みながらそんなこと言われたって一般大衆(私含めて)ってあんたが思ってるより馬鹿なんだよなって気持ちになってしまった、 まぁだからこそもっと思考して考えて議論して、生きなさいと説いている。

Posted by