列 の商品レビュー

なぜ人間は列に並ぶのか、その先に何があるかもわからないのに。 たとえ列の先頭に行っても後ろに人がいなければ意味がない。 人間の口にはしない醜態を突きつけられた気持ちになった。 人生で思い上がっている時、周りの人間に見下されたと感じた時、読みたい本。

Posted by

ようやく読み終えた。 文章が陰鬱でなかぬか読み進められず。 最後まで読むと、良かった。でも辿り着くまでが長くしんどかった。 知性や理性を持った 人 という種族として、踏みとどまりながら、共に生きていきたい。

Posted by

一気に読むにはカロリーが……。 作者は二年半以上、この作品をずっと書いていたと「あとがき」に残していますが、このテーマとそれだけの長さ向き合って形にしてきた過程を思うと、自分だったら気が狂いそうだなと…凄いです。

Posted by

この本が結局何を言いたかったのかはわからなかったが、列に並んでいる時の、人間のあまり綺麗でない感情に共感しすぎて悲しくなった。面白い。

Posted by

「毎日新聞」の特集記事でも触れられていたように、作者がこれまでの作品を通して共通する真髄のみをエッセンスとして抽出して完成した作品が本作品であることを、読み進めることを通して納得しながら確認することができた。 ただ、この真髄のみのエッセンスのよさを実感しようとすれば、やはりこれま...

「毎日新聞」の特集記事でも触れられていたように、作者がこれまでの作品を通して共通する真髄のみをエッセンスとして抽出して完成した作品が本作品であることを、読み進めることを通して納得しながら確認することができた。 ただ、この真髄のみのエッセンスのよさを実感しようとすれば、やはりこれまでの作者の作品に触れていないとなかなか理解し難いことなのかなとも。 作者が初見の方は、この作品からスタートするより、作者の代表作を読んでからの方がいいかも。

Posted by

- ネタバレ

※このレビューにはネタバレを含みます

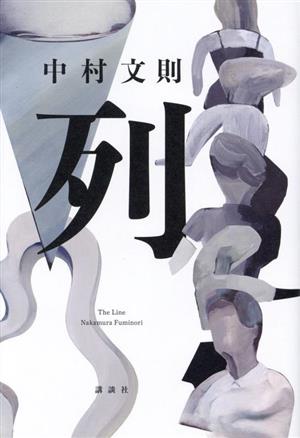

列 著者:中村文則 発行:2023年10月3日 講談社 初出:「群像」2023年7月号 長くて動かない列に並ぶ。先が見えず、最後尾も見えない。つまり、自分も含めて何を目指して並んでいるのか分からない。だが、とにかく並んでいる。 そんなシチュエーションの小説。書き手は中村文則。150ページほどの普通で言えば中編小説だが、長編小説としている。期待するに決まっているが、ちょっと期待が裏切られた感じ。カフカや安部公房を連想するような展開で、小説の中にもカフカの「変身」を話題にする場面があるが、この小説自体が難解なのか案外分かりやすいのかが、よく分からない。シュールに見えるが、実のところはシュールではなく、全体が案外単純なメタファのようにも感じられる。 3部立てで、1部は並んでいる場面だけを描いている。主人公が後ろに並ぶ男から注意を受けるところからスタート。並びながら、右足、左足と体重移動をするような動きをやめてくれと言われる。苛々すると。肩が盛り上がり蟹に似ている中年の男だった。背は低く目が細い。赤く薄い唇が濡れている。 その蟹のような男の描写は、なぜか何度も出てくる。パソコンで書いていて、間違えてコピペをしてしまったのかと思えるほど。 持っているバッグを置いて、先頭がどうなっているか見てくるので、バッグを見ていてくれないか、と前の男に頼まれる。その代わりに、先頭になにがあるかを教えてあげる、と。男がバッグを残して場を離れると、後ろからそのバッグを横にどけないかと言われる。躊躇していると、後ろの男が自分でやると言い出す。自分でやるのは勝手だが、そこに入らないでくれよ、入ろうとしたら僕が詰めて入るから、と言う。そうなると、後ろの男の、そのまた後ろの人たちが詰めるから、後ろの男が戻る場所がなくなる。 などなど、列に並んでいると起こりそうなことが、いろいろと起きる。なかなか面白い展開、ここまでは。 2部は、主人公の過去の話。彼は草間という名前であることが判明する。草間は猿の研究者で、大学では非常勤講師という立場。自分が勤める大学ではない、他の大学の教授から、ある猿群の事前調査を頼まれた。その大学の大学院生である石井が派遣されて、草間の手伝いをする。草間は大きな発見をする。論文に書けば大変な実績になる。学者としての将来を描く草間。いま、とある名もない大学の准教授の席が一枠空く予定だと聞かされていて、それを狙っている。 しかし、結局、その教授が石井の父親なので、石井が収まることになった。さらに、いま勤めている非常勤講師の仕事も打ち切られることになった。 石井が彼女を連れて来た。7年前に草間がつきあっていた亜美だった。隣の部屋で石井と行為に及んでいる・・・・ 3部は、再び列の話に戻るが、2部で出てきた人たちが並んでいる。すなわち、1部で出てきていた主な人物は、自分の過去に接点があった人たちだったのである。蟹に似たような男も、猟銃を持って猿を殺した男だった。ところが、よくよく話を聞くと彼は猿を殺しておらず、むしろ草間が殺したようなものだったことが判明する。 亜美も出てくる。列の上に張り出した木の枝で首を吊っている人がいる。亜美だった。落ちてきた。しかし、彼女は息をしていた。そして、草間を見ずに立ち去った。亜美は草間と別れたあとの自殺未遂をしたという噂を草間は聞いていた。その過去が列で起きているわけである。 つまり、列は自分の過去のことだった、というような話になる。ここから、少し解釈が難しい話になり、2度3度読まないと理解できない小説になるが、あまり繰り返して読む気が残念ながら起きない。比喩はすごいが、物語としての面白みに欠けるためだろう。

Posted by

中村文則さんの作品の根底にある “何か”に触れたとき いつもそれは 漂うように自分の中に残り 気持ちが微かにざわついていく… いつも言葉にしようとすると 手から溢れていく感覚があり 掴みかけたと思ったのに いつも満たされない想いに させてもらえるところが 私はたまらなく好きだ...

中村文則さんの作品の根底にある “何か”に触れたとき いつもそれは 漂うように自分の中に残り 気持ちが微かにざわついていく… いつも言葉にしようとすると 手から溢れていく感覚があり 掴みかけたと思ったのに いつも満たされない想いに させてもらえるところが 私はたまらなく好きだ!! 現代の人間の本質について 深く…深く…問いかける… どこに繋がっているのか分からず 誰と繋がっているのかも分からず それでも盲目的に他者に追従し 集団に属しているという安心や不安を覚え 自分の立ち位置を いつも他者と比較しながら 生きているような気がする… 現代人の有り様を描いた表現が 『列』だったのかもしれない… う…む… 一度読んだだけでは分からない!!笑 だからこそ 私はまた中村文則さんの作品を 追いかけていきたくなるのだけれど…♡♡

Posted by

みんなが並ぶ列の先には、なにがあるのだろうか。その先には、いったいなにが?どの列に並ぶかは、生まれたときからあらかじめ決まっているのだろうか。 読み手の足元がぐらぐらと揺れる感覚にぞわっとするとともに、人間の存在の根源を問う作品。

Posted by

とっても不思議なお話だった。 列に並ぶ人達の心情を描いた話。 皆それぞれ自分なりの目標に向かって並んでいる。 競争することに意味はない、むしろ嫌だと思っていたけど、目標ややりたいことを持ったら、ある意味他者との競争からは逃れられないんだろうなと思った。 だから「楽しめ」と。道...

とっても不思議なお話だった。 列に並ぶ人達の心情を描いた話。 皆それぞれ自分なりの目標に向かって並んでいる。 競争することに意味はない、むしろ嫌だと思っていたけど、目標ややりたいことを持ったら、ある意味他者との競争からは逃れられないんだろうなと思った。 だから「楽しめ」と。道中色々あるけど楽しむしかできないんだろうなと思った

Posted by

何の為にならんでいるのか、どこに向かっているのか、先頭はどこか、最後尾はどこか、誰も分からないのに並んでいる。読み始めから最後までずっと悶々としていた。最後にどうなるのかと思いきや、モヤッとしたまま終了。中村文則さんには社会がそう映っているのかもしれない。

Posted by