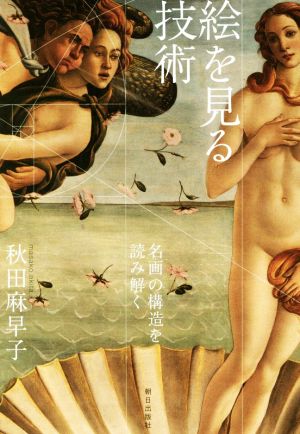

絵を見る技術 の商品レビュー

目から鱗! 絵やデザインの鑑賞をしようと思っている方はぜひ一読してほしい。 名画が、見たまま、思いつきのままで、描かれているのではなく、我々のプレゼン資料やスピーチと同様に鑑賞者・顧客を考慮した上で作成されていることが、よく理解できました。 逆に言うと、そのような意図が乏しいまま...

目から鱗! 絵やデザインの鑑賞をしようと思っている方はぜひ一読してほしい。 名画が、見たまま、思いつきのままで、描かれているのではなく、我々のプレゼン資料やスピーチと同様に鑑賞者・顧客を考慮した上で作成されていることが、よく理解できました。 逆に言うと、そのような意図が乏しいまま描かれた作品は、名画としては今の人類に伝えられていないだろうと感じた。 こういう話を美術の授業で聴かせてほしい!

Posted by

個人的には今年読んだ本の中でNO.1です。 これを読む前に「観察力を鍛える名画読解」も合わせて読むとなお理解が深まる気がします。 基本的な絵の見方が分かります。 美術館など多くの絵に触れたいと思える良本です。

Posted by

普段は絵画はみないし美術館もいかない。学生時代に美術の成績が良くなかった事もあり、興味はないに等しい。 そんな自分だが、本書には強く興味を惹かれた。 美術史の専門家の著者が、美術館に行きたくなるような、理論的な絵画の見方を紹介してくれる。 内容はまさに目から鱗。学生自体に本書の様...

普段は絵画はみないし美術館もいかない。学生時代に美術の成績が良くなかった事もあり、興味はないに等しい。 そんな自分だが、本書には強く興味を惹かれた。 美術史の専門家の著者が、美術館に行きたくなるような、理論的な絵画の見方を紹介してくれる。 内容はまさに目から鱗。学生自体に本書の様な教育を受けていれば、何かが違ったのでは、と思わせる内容。 絵の主役のフォーカルポイント、目を誘導するリーディングライン、角や辺を回避するストッパー、長方形の中の正方形を表すラバットメントライン。 確かに美術館に行きたくなった。

Posted by

絵画の見方の入門。 構図や色についての「見る技術」 (構図のパターン、線のバランス、視線など。 「絵」の印象が何に由来するのかを言語化 ● 名画は必ずバランスが取れている 人が知らず知らずバランスを判断しているから 悪いものが淘汰され良いものが残った →古典文学にも通じる話...

絵画の見方の入門。 構図や色についての「見る技術」 (構図のパターン、線のバランス、視線など。 「絵」の印象が何に由来するのかを言語化 ● 名画は必ずバランスが取れている 人が知らず知らずバランスを判断しているから 悪いものが淘汰され良いものが残った →古典文学にも通じる話 ● 「見る」と「観察」の違い ・漫然と見ているだけでは、何百回見ようと洞察は得られない ・アイトラッカーで視線の動きを分析すると、美術教育を受けた人とそうでない人とでは見ている箇所が違う。 ・「絵の見方を知っている」人は、表面的な印象だけではなく、線・形・色などの造形の見るべきポイントを押さえ、その配置や構造を見ている。 ● 18世紀、ロココ時代のフラゴナール「ぶらんこ」 この時代になって初めて主役にピンクが使われるようになった。 従来の茶色の背景では同系色として埋没 絵の具革命の「青の発明」により、背景を青で塗れるようになったからこそのピンクの台頭。それまで高価な青はポイントでしか使えなかった。

Posted by

フォーカルポイントってなんとなくはわかるものだけど、どうやってフォーカルポイントを目立たせるか、その工夫、画家がどれだけこだわった演出をしてるか分かって面白かった 「嘆きの壁」の欠けた敷石の演出の妙 なぜその絵のバランスが良いのかについて意識してみるようにしたい 絵具の歴史が...

フォーカルポイントってなんとなくはわかるものだけど、どうやってフォーカルポイントを目立たせるか、その工夫、画家がどれだけこだわった演出をしてるか分かって面白かった 「嘆きの壁」の欠けた敷石の演出の妙 なぜその絵のバランスが良いのかについて意識してみるようにしたい 絵具の歴史が配色に及ぼす影響などは知らなかったし、分かるとより面白いと感じた 5章などは線が多すぎてこじつけではと穿った見方をしてしまうところもあったけど総じて面白かった

Posted by

図書館から借りて読了 絵の見方についての本 今まで何気なく好きなように みていましたが 学びや気づきがたくさんあります

Posted by

図書館で見つけ、借りて読了。 なるほど今まで全然知らなかった見方がいっぱいです。 これはオススメできる本です。

Posted by

これまで漫然と美術館に行くだけだった。この書を読むことで、なぜこれが名画なのかとかを理詰めで考えられるようになる。したがって、これからは理性的にも絵画を見れるようになり、楽しみの幅が増えそうだ。

Posted by

「絵には見る順路がありますよ!」「この絵のポイントはここ!」などなど、名画の見方を教えてくれる本です。 学校でも教えてくれないことなので、初めて知ることもあり、とても参考になりました。 絵心のない私でも美術館に行きたくなりましたー。 ぜひぜひ読んでみて下さい。 なぜ名画は名画なの...

「絵には見る順路がありますよ!」「この絵のポイントはここ!」などなど、名画の見方を教えてくれる本です。 学校でも教えてくれないことなので、初めて知ることもあり、とても参考になりました。 絵心のない私でも美術館に行きたくなりましたー。 ぜひぜひ読んでみて下さい。 なぜ名画は名画なのかが理解できます!

Posted by

フォーカスポイント コントラスト 視線の誘導 いい絵がどんな見方を想像してつくられているか そのひとつひとつを理解できると、絵をみるときに探検のようにたのしめる、と知りました

Posted by