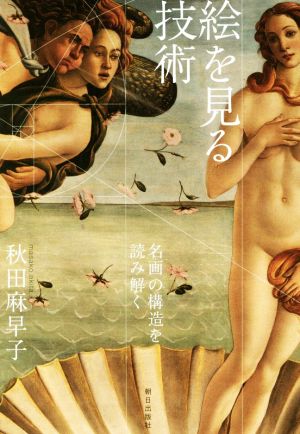

絵を見る技術 の商品レビュー

画面構成の見方や色、構図について かなり具体的に分析して言語化されている、中々こういう本ないよなと思う。とてもためになった。

Posted by

初めて読む類の本だった。 バードアンドインセクトで新入社員に読ませているとのことだったので、読んでみた。 結果、めっちゃよかった! かなり勉強になった。いろいろなことが写真・映像の撮影に活かせそう。 絵を描くのは好きやけど絵画鑑賞はあまり興味がなくて。完全に、写真に活かせそうとい...

初めて読む類の本だった。 バードアンドインセクトで新入社員に読ませているとのことだったので、読んでみた。 結果、めっちゃよかった! かなり勉強になった。いろいろなことが写真・映像の撮影に活かせそう。 絵を描くのは好きやけど絵画鑑賞はあまり興味がなくて。完全に、写真に活かせそうという動機で読んだけど、最終的に美術館にめっちゃ行きたくなった笑。 どこか美術館に行って、好きな絵画3点選んで、比較したい。自分はこういう絵が好きなんだ!とちゃんと観察して言えるようになりたい笑。 近場の美術館に行ってみよ!!

Posted by

なぜこの絵が評価されてるのかわからないともやっとしたことある人におすすめ 絵のプロはどこを意識してどういう表現があるのかたくさん紹介してくれる。 わたしはただ見ていただけで観察できていなかったと知れた

Posted by

芸術系の本(音楽も含め)で最も面白かった。名画の何がすごいか、実例も豊富で言語的に論理的に教えてくれる。読みやすい上に美術史も把握できる。商業美術にも応用できる内容。この本を読んだあとは、絵画の見方が変わる。注目点や色使い、視線をなぞらせるテクニック、ストッパー、バランス…芸術家...

芸術系の本(音楽も含め)で最も面白かった。名画の何がすごいか、実例も豊富で言語的に論理的に教えてくれる。読みやすい上に美術史も把握できる。商業美術にも応用できる内容。この本を読んだあとは、絵画の見方が変わる。注目点や色使い、視線をなぞらせるテクニック、ストッパー、バランス…芸術家によってはセンスだけで無意識に実践している技術もあるように思われる。美術館に行って絵を鑑賞したくなるし、自分でも絵を描いてみたくなった。自然風景と秩序は相反するもの、名画は秩序バランスが整っていて安定感を感じさせる、重心までファクターになるとは驚きだった。写真技術が出たからと言って、絵画が無用の産物になるわけではないと納得したが、ここまで名画の傾向を厳密化できると、AIでも応用ができてしまうのではないかと危惧してしまった。

Posted by

評価は自分には出来なさそう。 解説の途中でこれはどれくらい一般に受け入れられているものなのだろうか?と疑問に感じてしまうと、以降の解説を読み進められなくなる(なった)。 実際のところどれくらい受け入れられてるんだろう。

Posted by

この本を読むまで、絵画鑑賞は「なんとなく」やっていましたが、具体的な鑑賞の方法を学ぶことが出来ます。実際に美術館に行き、好きな作品を3つ選び、自分の感性を把握することなども出来ました。

Posted by

絵画を構造的に、図形的に見ることで何が主体なのか、どう見せたいのかが理解しやすくなる。 わかりやすい説明に例題を交えて実践もし、絵画の「観察」を身に付けられるよう丁寧に作られている一冊だと感じた。普段絵画を観る時に無意識にやっているようなことも言語化されており、そうだったのかと思...

絵画を構造的に、図形的に見ることで何が主体なのか、どう見せたいのかが理解しやすくなる。 わかりやすい説明に例題を交えて実践もし、絵画の「観察」を身に付けられるよう丁寧に作られている一冊だと感じた。普段絵画を観る時に無意識にやっているようなことも言語化されており、そうだったのかと思うことも。 一度読むだけではもったいない内容だった。星は3.5くらいの気持ちである。

Posted by

名画が名画と言われる理由を、絵の構成等から説明する本。 自分は元々美術館に行くのが好きなのだが、主に動物画や輪郭線の濃い日本絵画が好きでよく見てるものだから、世の中の人がアートと言えばゴッホやモネやルネサンス期とかの西洋画を連想するのは何故だろう?あんなぼんやりした絵とか生々しい...

名画が名画と言われる理由を、絵の構成等から説明する本。 自分は元々美術館に行くのが好きなのだが、主に動物画や輪郭線の濃い日本絵画が好きでよく見てるものだから、世の中の人がアートと言えばゴッホやモネやルネサンス期とかの西洋画を連想するのは何故だろう?あんなぼんやりした絵とか生々しい人間とか神とか見てて頭痛くならないんだろうか?というのは言い過ぎだが、評価されるには理由があるだろうからそれを知るために読んでみた。 成程、確かにぱっと見なんかバランスがいいなと感じる絵画(ときに写真)には構成とかに理由があるんだなあというのがわかった。たまに変なポージングの人物画があるが、それにも鑑賞側の目線誘導等の意味がある、と。時に写実主義絵画と写真の違いってほとんどないんじゃないのと評されがちだが、鑑賞の効果を最大限に高めた作品にするにはそのものを写す写真よりも配置等を好きなように描ける絵画のほうが都合がよいんだなと腑に落ちた(そんなことはこの本には書いていないがそういうことかと)。 個人的には鑑賞するときには、ここに書かれているような理由で世間に評価されたんだなと思う指標にするし、展覧会行った後のログを描く際には、そのときの印象を残すためにこの本に記載しているようなポイントに気を付ければそれっぽくなるんだなという指標になった。ここに書いてある条件を満たす絵だけが素晴らしい絵、というわけではなく、人々に選ばれた絵の理由を解説しているものと捉えたほうがいいと思う。

Posted by

デザインの勉強をしていた時、NYの美大で教鞭を取られている遠藤さんというデザイナーの方にお勧めしていただき読みました。 デザインの勉強の近道は、ひとつでも多くの素晴らしいデザインを見ること.. とはいえ、 どうやって見たらいいのか分からない 何がいいのか分からない これが...

デザインの勉強をしていた時、NYの美大で教鞭を取られている遠藤さんというデザイナーの方にお勧めしていただき読みました。 デザインの勉強の近道は、ひとつでも多くの素晴らしいデザインを見ること.. とはいえ、 どうやって見たらいいのか分からない 何がいいのか分からない これがどうしてこんなに評価を得てるのか? などなど、、、 その手の疑問が1番多く抱かれているのが、"絵画"でしょう。 ということで、どの様に絵画を楽しんだらいいのか?ということを、すごく分かりやすく、面白く解説してくださっているのがこちらの本。 それも、「絵の背景を汲み取って楽しむ」というものではなく、絵の構造や視線の動き、誘導のさせ方、ものの配置と描写の意味、など、視覚に重点を置いて解説してくれているので、これ一冊読めば、絵画だけでなく、世の中の様々な絵やデザインを見るのが楽しくなります! 絵に実線を入れて解説してくれるので、ページ数の割にはサクサク読めて、文体もかしこまってなくて読みやすいです! 苦手意識のある方にこそ、オススメかもしれません。

Posted by

美術館が好きで国内外の美術館を訪れてきた。 もっと早くこの本を読んでいれば、と感じた。 絵画鑑賞のときにどこに着目すれば良いか?どのように名画を読み解くかがわかりやすく解説されている(終盤の幾何学の箇所は難しくて完全には理解できなかったが)。 名画の名画たる所以が少しだけ理解で...

美術館が好きで国内外の美術館を訪れてきた。 もっと早くこの本を読んでいれば、と感じた。 絵画鑑賞のときにどこに着目すれば良いか?どのように名画を読み解くかがわかりやすく解説されている(終盤の幾何学の箇所は難しくて完全には理解できなかったが)。 名画の名画たる所以が少しだけ理解できた。 感性で絵の好き嫌いを感じ、理性で絵の良し悪しを見る。多角的なものの見方を身につけるのに役立つ本だった。 昔は絵の具も調合しなければならなかったとか、絵の構成に幾何学が応用されているとか、言われなければ気づかないことばかりだな、と感じた。 読み終わった後、美術館に行きたくなる本。

Posted by