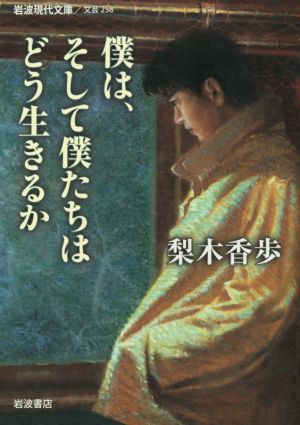

僕は、そして僕たちはどう生きるか の商品レビュー

前に読んでいたことに途中で気付いた。前に読んだときよりも今回の方が胸にずしっと響いた気がする。それは時局のせいかもしれないし、私があの時よりも人生経験を積んだせいかもしれない。 この本に書かれていることはすごく大切なこと。特に若いうちに読んでほしいこと。 こういうことをきちん...

前に読んでいたことに途中で気付いた。前に読んだときよりも今回の方が胸にずしっと響いた気がする。それは時局のせいかもしれないし、私があの時よりも人生経験を積んだせいかもしれない。 この本に書かれていることはすごく大切なこと。特に若いうちに読んでほしいこと。 こういうことをきちんと文書にして表現できる梨木さんに感心する。 そして、こういう本を書いたり出版したりが普通にできる世の中でせめてあってほしいと心から思った。

Posted by

- ネタバレ

※このレビューにはネタバレを含みます

何かを目指して利害の一致した人が集まるチームとか、他の人と自分たちは違うのだと主張しているようなグループとは違って、本当に人がひとりで生きていこうとするときに必要な「群れ」のあり方。社会とか帰属とかの概念語に規定されるようなものでも、地縁血縁のような息苦しい繋がりによるものでもない、正しいあり方の群れ。 こんなふうに生きていける世界、ずっと探してた。自分の言葉では表せなかったこと、梨木さんに見せてもらった。 群れは人を傷つけず。離れて一人になりたい人の気持ちを拒まず。 傷ついた人の心に響く知恵ややわらかな気持ちをさらりと言葉にする人が集ったり集わなかったり。 離れたとしても戻りたいと思えば、自分の席を空けて手招きしてくれる。 こんな群れがあるとわかっていれば、ひとりでも生きていける。 ひとつひとつの言葉にうなずくしかないくらい、心が透き通るような気がした。 こんな健やかな人たちの群れなら、人はすくすくと成長できるかもしれないね。 たった一日の出来事が綴られていただけなのに、私は私の半生を救われたような思いでした。

Posted by

- ネタバレ

※このレビューにはネタバレを含みます

主人公の男の子二人のぐるぐるぶりが、ああうん、あるよねという感じ。 ユージンの苦悩はわかるし、コペルに対する怒りや落胆もわかる。 コペルが己を恥じる気持ち、おかしいと思っているのに多数の意見に飲み込まれ、それに反対を唱えることで受ける攻撃を本能的に避けて、気付かないふりをしていた自分に気づく恥ずかしさは誰でも一度は経験したことがあると思う。 リーダー格に飲み込まれて友達を無視したり、差別を区別と嘯いたり、いろいろ。 確かにこれは卑怯なことで、ユージンがコペルを貶めるのも正論なんだけれどもやもやする。 本気で自分を心配している友人に対して「コペルは幸せなやつすぎるからいえなかった」って、平たく言えば「おめでたい頭のてめーに言うだけ俺のエネルギーが無駄」って意味とほとんど同意で、じゃあ、ユージンは彼を下に見ていいって根拠はなにかと言う気がする。 あのこっこちゃん事件、確かにわかっているくせにわからない方向へ進んだコペルは卑怯だが、ユージンも意見と空気に飲み込まれやめてくれとは言えなかった。 もし、そういったなら少なくともコペルか、コペルから話を聞くことになったであろう彼の母親なら一緒に担任と戦ってくれたことは間違いない。 ユージンと同じような目にあったことがある。 「皆のための教育」に私の大事なもの、そのときは自尊心をいけにえにしろと言った教師がいた。 最後に負けたこともユージンと似ている。 その事件を冷静に振り返られるようになっても、やはりあの教師のやったことは間違いだと思うし、傷口はとっくにふさがった。今なら、あなたのやったことは教師としてまちがっていましたと泣きも怒りもせずにはっきり言える。 ショーコが「集団の中にいて言いたいことを言う」という生き方、これは本当に難しい。 梨木果歩は彼女をサバサバ系という安直な書き方をしていない。 彼女がいたらしんどい、というコペルの表現。 彼女のようなタイプをKYとして片づける生き方を今の日本人の多くは選択している。 強い人間と一緒にいると弱い人間はしんどい、だから排除する。彼女をデリカシーがないと落とすことで、自分の弱さを庇護するのだ。 インジャの話も本当の対象年齢層から考えるとぎょっとするエピソードだが、某芸能ニュースで裁判沙汰になった劇の話を思い出す。 これも多数の人間の意見に少数の声なき抗議が飲み込まれていく様に似ている、 梨木果歩の描く『境界線』の物語。 単なる平和の話でも、引きこもりや不良化の話でもない。 どこで線を引くか、自分の線をどうやって守っていくのか、特にいろいろな線を自分でこれから引いていく若いひとたちが読むべき本だと思う。

Posted by

どこか大人びて生意気な感じのする14歳の少年、コペル君の一日を追う。折り重なる重たい話の中に、植物や虫生命の輝きが映える。 コペル君は優しくなるだろうなぁ、と思った。 そして、これから悩んで生きるだろうなぁ。 激しく動く集団の濁流の中で、個を保つことの難しさ、苦しさ。 その中...

どこか大人びて生意気な感じのする14歳の少年、コペル君の一日を追う。折り重なる重たい話の中に、植物や虫生命の輝きが映える。 コペル君は優しくなるだろうなぁ、と思った。 そして、これから悩んで生きるだろうなぁ。 激しく動く集団の濁流の中で、個を保つことの難しさ、苦しさ。 その中で、僕、そして僕たちがどう生きるか。 落ち着いた言葉で語られる。 最後の一節が、やけに響いた。

Posted by

理論社から出ていた単行本の文庫化。 吉野源三郎『君たちはどう生きるか』へのオマージュでもある作品で、中高生に読んで考えてもらいたい内容だけれど、岩波は岩波でも、「少年文庫」ではなく「現代文庫」に入ったことに意味を感じる。 解説は澤地久枝。

Posted by