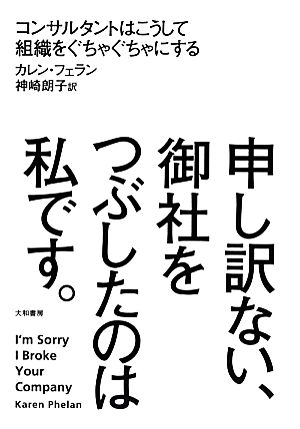

申し訳ない、御社をつぶしたのは私です。 の商品レビュー

以下の章は、かなり共感して拝読いたしました。 第2章 「最適化プロセス」は机上の空論 第3章 「数値目標」が組織を振り回す 第4章 「業績管理システム」で士気はガタ落ち また、著者が目指していると思われる、"人"を大切にするというところは重要かと思います。

Posted by

- ネタバレ

※このレビューにはネタバレを含みます

コンサルタントがいかに机上の空論で仕事をしているかという紹介。それはケースバイケースで体系化できていないときにはそうなるよね。でも理論的にコンサルはそこまで間違ったことは言わないと思うのだが。。 Google「優れたマネージャーの8つの習慣」 1.優れたコーチであること 2.ある程度はチームメンバーに任せ,細かく管理しないこと 3.部下の成功と幸せを気にかけていることを態度で示すこと 4.生産的で成果志向であること 5.コミュニケーションをよく取り,チームの意見に耳を傾けること 6.部下のキャリア開発を支援する。 7.チームのために明確なビジョンと戦略を持っていること。 8.チームにアドバイスできる重要な技術スキルをもっていること

Posted by

自分自身が会社で体験したこととも重なって興味深く面白く読めた。経営コンサルタントのあらゆる理論・手法よりも結局のところ一番大事なのは「人間関係」という話、ですね。タイトルはちょっと過激だが中身は至極まっとうな本です。

Posted by

コンサルタント経験豊富な著者が、コンサル業界が勧める「改革手法」や「ビジネスモデル」のほとんどは企業の業績向上に役に立たないどころか、むしろ有害ですらあることを告発している。かつて行政におけるマネジメント手法として、政策評価や人事評価に可能性を感じていたが、だんだん失望を感じるよ...

コンサルタント経験豊富な著者が、コンサル業界が勧める「改革手法」や「ビジネスモデル」のほとんどは企業の業績向上に役に立たないどころか、むしろ有害ですらあることを告発している。かつて行政におけるマネジメント手法として、政策評価や人事評価に可能性を感じていたが、だんだん失望を感じるようになっていた評者にとっても、問題意識がかなり一致するところがあり、とても興味深く読むことができた。 本書の要点は、ビジネスの成否を左右するのは「人」であるのに、コンサルが推進する「バランススコアカード」「業績給」「コア・コンピタンス開発」等の様々なモデルや理論は、いずれも職場から人間性を奪うものであり、それゆえ必ずしも効果を発揮しないし、往々にして業績を悪化させてしまっているというものだ。そして、著者は、これ以上職場から人間性を奪うのはやめて、マネジメントモデルなどに頼らない「人材のマネジメント」(話し合いなど)にもっと注力するべきだと主張する。 本書を読んで感じたのは、紹介されている多くのケースで、「手段」が「目的」化してしまうという「目的の転移」が起きていて、それが問題の根本になっているということだ。戦略計画や業務最適化の報告書を作ること自体に価値があるのではなく、それらを作るプロセスで考え、学び、創造することに意味があるのだという著者の意見に同感である。人事評価にかかる書類作成に上司も部下も追われて、上司と部下のコミュニケーションが疎外されているというのも本末転倒そのものである。そもそも何が目的なのかをしっかり見極めたうえで、理論や手法の限界を理解して、うまくそれらのツールを使っていくことが必要であろう。 また、「数値目標」や「業績管理システム」が、目標達成のために「適応」しようとする行動を招いたり、職員の士気を下げたりしているという事例によく表れているように、「メソッドやベストプラクティスやビジネスソリューションを実行するまえに、それを実行したらどのような影響が出るかについて、あらかじめよく考えること」が必要だと思う。

Posted by

今やマッキンゼーやボストンコンサルティングという名を知らない者はいない、というくらいにその名を冠した書籍が巷であふれている。 それくらい、コンサルティングには信仰めいたものを抱く人が多く、この本はそんな彼らの目を覚ますために書かれた本である。 一流大学を出てトップファームに所属...

今やマッキンゼーやボストンコンサルティングという名を知らない者はいない、というくらいにその名を冠した書籍が巷であふれている。 それくらい、コンサルティングには信仰めいたものを抱く人が多く、この本はそんな彼らの目を覚ますために書かれた本である。 一流大学を出てトップファームに所属するコンサルタントといえど我々と同じ人間であり、それっぽいフレームを信奉したり、木を見て森を見ない過ちだって犯してしまう。 結局のところ、密にコミュニケーションをとることが彼らの能力を最大限引き出し、ひいては自社の成長につながるのだ。 言っている内容は至極当たり前なのだが、口調が軽快で読みやすく、すんなり入る。

Posted by

コンサルの作る改善システムをあてにするな。 それはある企業で成功したかもしれないが、別の企業でうまくいくとは限らない。 システムで人は動かない。 人を動かすのは人である。コミュニケーションが一番大切なのだ。 ただ、コンサルを雇う意味がないわけでもない。 第3者の見地を取り入れ...

コンサルの作る改善システムをあてにするな。 それはある企業で成功したかもしれないが、別の企業でうまくいくとは限らない。 システムで人は動かない。 人を動かすのは人である。コミュニケーションが一番大切なのだ。 ただ、コンサルを雇う意味がないわけでもない。 第3者の見地を取り入れることは有益である。ただ、コンサルに任せっきりにするのはダメだ。 最終的な意思決定は自社の仕事である。

Posted by

人間は理性的ではないという根本に立ち返ればなんとなく分かることを、「ロジカル」という概念で押し殺している社会(会社)構造の闇を突いていると思う。 数字や科学で解明できていないことがあるのだから、もし数字や科学を中心として経営等が成り立つと考えている我々にも問題があると思う。全ては...

人間は理性的ではないという根本に立ち返ればなんとなく分かることを、「ロジカル」という概念で押し殺している社会(会社)構造の闇を突いていると思う。 数字や科学で解明できていないことがあるのだから、もし数字や科学を中心として経営等が成り立つと考えている我々にも問題があると思う。全ては「一寸先は闇」。 所詮人間と人間がやることなんてそういうもんだよと思いつつ。

Posted by

- ネタバレ

※このレビューにはネタバレを含みます

元コンサルタントの懺悔。コンサルタントは、(本気で思っているか商売上そういう振りをしているかは別として)形式化されたリーダーシップや人材マネジメントといった方法論やツール、プロセスを適用することで常に効果を発揮すると考える。一方、クライアントはコンサルタントが解決策を示してくれると考える。結果、現場のことを分かっていない人間があれこれやって前の状態よりも悪くなる。本来方法論などは、そこで働く人々がより良く連携できるようにするためにあるはずのものが、いつのまにか方法論そのものが重要視されて人が置き去りにされる。 いろいろと思い当たるフシがあって腹立たしくなったり、この先も、現場を見ずに方法論を押し付けてくる人が出てくることは普通にあるだろうと残念な気持ちになったりしたけれど、この本で指摘されていた「業務をまわしているのは人。コミュニケーションをもっと取りましょう」と「コンサルタント(他人)に頼り過ぎず自分で考えましょう」という当たり前なことが大事なんだと思った。

Posted by

最大のソリューションは”コミュニケーション”でありあらゆるコンサルサービス・数値化した物は真の解決ではない。はい。ずっとそう思ってました。 ただ使う側の組織・経営者・管理職がだめだと更にね。

Posted by

これまで読んだ中で、最高のビジネス書といっても過言ではない。過激なタイトルからキワモノのように捉えられるかもしれないが、そうではない。単なるコンサル批判ではなく、本当に必要な経営メソッドの数々が、凡百のビジネス書とは違う切り口で綴られている。作者の実体験に基づいた事例が数多くあり...

これまで読んだ中で、最高のビジネス書といっても過言ではない。過激なタイトルからキワモノのように捉えられるかもしれないが、そうではない。単なるコンサル批判ではなく、本当に必要な経営メソッドの数々が、凡百のビジネス書とは違う切り口で綴られている。作者の実体験に基づいた事例が数多くあり、かつユーモアに富んだ語り口も素晴らしい。経営に近いところにいる人にとって必読の一冊。

Posted by