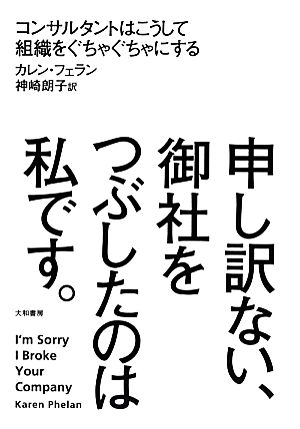

申し訳ない、御社をつぶしたのは私です。 の商品レビュー

コンサルタントは、盲目的にメソッドや方法論を使ってクライアントを置いてけぼりにしてはいけない。向き合うべきは、クライアントの業務であり、クライアントという人間である。 ・コンサルタントが作った戦略、立派なプレゼン資料には意味がない。クライアントが自ら立てた戦略、およびそのプロセ...

コンサルタントは、盲目的にメソッドや方法論を使ってクライアントを置いてけぼりにしてはいけない。向き合うべきは、クライアントの業務であり、クライアントという人間である。 ・コンサルタントが作った戦略、立派なプレゼン資料には意味がない。クライアントが自ら立てた戦略、およびそのプロセスに意味がある。 ・システム導入PJで新規導入されたシステムが、人から考えることやコミュニケーションを奪うようなことがあってはならない。思考を広げ深めること、コミュニケーションを促進するものでなければいけないし、ユーザーは考える事をやめてはいけない。 ・仕事やマネジメントで成功することは、良い人間として人生で成功することと同じである。それは良い人間関係を築くこと意外にない。そのためには「任務をやり遂げ、部下を管理し、チームのスキルを向上させること」である。 ・リーダーは一定の特性を兼ね備えた人を指すのではない。自分の弱点を補うことのできる人を配置し、チームを構成し、そのチームをリードする人である。

Posted by

「経営陣は、自分たちで経営方針を考えず、また、決断せずに、コンサルのツールや手法に乗っかるのをゴールとしているし、コンサルもそれをよしとしている。大切なのは考えるプロセスであり人である」という本だ。コンサルであった著者の体験を通じた事例を元に書かれており、大変おもしろく読めた。 ...

「経営陣は、自分たちで経営方針を考えず、また、決断せずに、コンサルのツールや手法に乗っかるのをゴールとしているし、コンサルもそれをよしとしている。大切なのは考えるプロセスであり人である」という本だ。コンサルであった著者の体験を通じた事例を元に書かれており、大変おもしろく読めた。 それはともかく、組織を効率化するためには、ルールも必要だし、仕組も必要だ。しかし、それはあくまで手段であり、ルールや仕組を厳密に守ることを目的としてはいけない。 この本では、「戦略計画」「最適化プロセス」「数値目標」「業績管理システム」「マネジメントモデル」「人材開発プログラム」「リーダーシップ開発」など、いかにも ≪思考停止≫ しそうなキーワードを挙げて、これら引っさげてやってくるコンサルの言うことに盲目的に従うことに警鐘を鳴らす。 http://d.zeromemory.info/2015/01/07/with-work-think.html

Posted by

まあ、そうだろうな、と思う。自分で考えることをやめて、他人に考えることを任せた瞬間に、企業の崩壊は始まる。 本の中では、経験がない分野や、専門性が高い分野についてコンサルタントを活用することは決して悪いことではないと述べているが、一方で当たり前のことを当たり前にやることを、経営層...

まあ、そうだろうな、と思う。自分で考えることをやめて、他人に考えることを任せた瞬間に、企業の崩壊は始まる。 本の中では、経験がない分野や、専門性が高い分野についてコンサルタントを活用することは決して悪いことではないと述べているが、一方で当たり前のことを当たり前にやることを、経営層、マネージャー、社員が放棄してしまうように仕向ける(頭が良いコンサルタントに任せよう!)ことが経営の失敗につながる。その通りだろう。

Posted by

著者のカレン・フェラン氏は、デロイト・ハスキンズ&セルズ、ジェミニ・コンサルティングなど大手コンサルティング会社で経営コンサルタントとしてキャリアを積んだ方ですから、その内容のリアリティには、大いに期待して読んでみました。 なかなか刺激的なタイトルですが、本書は決して...

著者のカレン・フェラン氏は、デロイト・ハスキンズ&セルズ、ジェミニ・コンサルティングなど大手コンサルティング会社で経営コンサルタントとしてキャリアを積んだ方ですから、その内容のリアリティには、大いに期待して読んでみました。 なかなか刺激的なタイトルですが、本書は決してコンサルティング業界の裏側をスキャンダラスに描いたものではありません。コンサルティング会社の実態を理解したうえで、有益なコンサルティング会社との付き合い方をアドバイスしてくれているです。

Posted by

非常に面白かった。コンサルタントのどこが間違っているのか、コンサルタントはどのように活かされるべきか等が書かれてる。人事部やマネジメントは絶対に読むべき。

Posted by

タイトルでインパクトがあり、若干ふざけているのか?と思わせるけど、正直中身は「ぐぅ」の音もだせない代物。 ちなみに自分はコンサルタントです。 この本で言うとおりコンサルタントは「ツール信者」が多い。ただ、衝撃的ことを言うと私がコンサルに入って約X年。これらのツールが役立ったこと...

タイトルでインパクトがあり、若干ふざけているのか?と思わせるけど、正直中身は「ぐぅ」の音もだせない代物。 ちなみに自分はコンサルタントです。 この本で言うとおりコンサルタントは「ツール信者」が多い。ただ、衝撃的ことを言うと私がコンサルに入って約X年。これらのツールが役立ったことは正直1度もない(使い方が悪いという意見もあるのかもしれないが)。ただ資料に華を添えるだけの代物だと私は思っている。(本の感想から脱線した・・・いずれにせよ、コンサルはツールが好きなんですよね・・・。そしてそれを商品として本気で売れると信じていることに恐怖を覚えています) じゃ、コンサルを雇う価値とは何か? 最後P301のコンサルが役に立つとき、役に立たないときを読んでみると面白いです。あとその次のP303の危険なコンサルの見抜き方も。 コンサルの中にいてツール信者になりかけたら、ふと読み直すのがいいかもしれない。 結局仕事をするのは「人」であり、「コミュニケーション」が何よりの効果的なものなのだと今一度理解した上で明日からまた仕事を頑張ろうと思う。 最後にこの本のものすごく素晴らしいところ。 「翻訳」です。 コンサルの難しい用語や理解しにくい用語。これをより理解し、また大変勉強された上でないと、この本は一般向けに読むことができなかったと思います。 この本は見事一般の方にもコンサルの状況を分かりやすいように翻訳しています。 正直翻訳だけでも素晴らしい一品だと思っています。

Posted by

おもしろかった。 コンサルティングとしての経験もあり、 実際の企業でも、仕事をしているので、 『コンサルティングとはなにか?』 『企業は どのようにコンサルティングを受け入れるのか?』 という 内幕が あきらかにする 暴露本。 あまり、あからさまではないのが 仕方が無いが コンサ...

おもしろかった。 コンサルティングとしての経験もあり、 実際の企業でも、仕事をしているので、 『コンサルティングとはなにか?』 『企業は どのようにコンサルティングを受け入れるのか?』 という 内幕が あきらかにする 暴露本。 あまり、あからさまではないのが 仕方が無いが コンサルティングの手法が 明らかにされているので、 なるほど そうやってコンサルティングは もうけるのか と納得させる。 業務改善に システムを入れる というのが コンサルの手法だが 結局は 人間関係の問題が多い というのは 正しいと思う。 業務が うまく動いていないのは 多くは 人間関係だ。 目標による管理は 数値化することで 様々な問題が起こり 結局は 業績が上がらないといている。 インセンティブの報酬についても 矢張り同じだ。 つまり、野球選手とは 大きな違いかもしれない。 マネージメント リーダーシップ についても、どこから始まったのかが くわしく述べられていて なるほどと思う。 そのなかでの ジョブス論が おもしろかった。 サイコパスが リーダーになる確立が多いが ジョブスの理想としていたのが ビートルズとしていたというのが、 卓越した見抜き方だ。 子供を育てるという視点もあり 2歳の息子に 『私がボスだから従いなさい』とはいえないという 言い方には 微笑ましくも いい感じだ。 フランク君問題は なるほど。と思った。 このやり方は 中国人にも使える。 まあ。フランク君ほど優秀ではないが。 何事も、客観的に見るということ 自分のアタマで考えなくちゃ意味がないね。 という 警鐘を鳴らす上では 好著である。

Posted by

同業界に身を置くものとして気になり、発売当初に読んだ一冊。 コンサルに対する賛否はあると思うが、この本で共感できたのは次の一節。 「ソリューションやメソッドや理論は「真理」ではなく、物事の仕組みに対する一つの考え方にすぎないことを、ちゃんと理解しているかどうかが重要だ。洞察を探...

同業界に身を置くものとして気になり、発売当初に読んだ一冊。 コンサルに対する賛否はあると思うが、この本で共感できたのは次の一節。 「ソリューションやメソッドや理論は「真理」ではなく、物事の仕組みに対する一つの考え方にすぎないことを、ちゃんと理解しているかどうかが重要だ。洞察を探るために他人の考えから学ぶのはいいが、なかには間違った考え方もあるかもしれないことは、しっかりと認識しておく必要がある。」 要はコンサルが何を言おうが最終的に判断するのは事業会社自身なのだ。その責を外部に求めるのは間違っていると思う。 上記は当然コンサル自身にも当てはまる。 新しい発見は、よくコンサルの起源として紹介される科学的管理手法の父、テイラーの事。 そのテイラーには実はいい加減なところがあり、こんにちではテイラー主義といえば軽蔑的なニュアンスが強くなっているらしい。 テイラーのすべてが否定されているわけではないようだが、他の書籍だとテイラーが割と持ち上げられて記載されていることが多いので新鮮だった。

Posted by

コンサルティングの成果物(資料)でなく、課題に向けての調査や検討を続ける過程が、経営陣や会社にとっての力になる。 部門において数値目標に拘りすぎると、他部門にマイナスな影響を及ぼし、連携が損なわれる。

Posted by

そんなに驚きはなし。結局、ツールはフックになるかもだけど、最後はコミュニケーションがものをいう。そして、コンサルタントを生かすも殺すも使う側次第っていうことに尽きるかと。

Posted by