know の商品レビュー

全ての情報を「知る」ことで行き着く世界とは何なのか。生きるために知り続けた少女が辿り着いた終着点と結末、それがもたらした新しい世界の在り方、そしてエピローグの締め方が本当に美しく、「いいSFを読めた」という高い満足感を得られました。どことなく「ハーモニー」に近い世界観(情報に管理...

全ての情報を「知る」ことで行き着く世界とは何なのか。生きるために知り続けた少女が辿り着いた終着点と結末、それがもたらした新しい世界の在り方、そしてエピローグの締め方が本当に美しく、「いいSFを読めた」という高い満足感を得られました。どことなく「ハーモニー」に近い世界観(情報に管理された社会の在り方や、個性的な名前など)も好みでした。 ただ、割と展開が力技に感じられたことと、主人公が好みではなかったこともあって、途中までハマり切れなかったのだけ残念でした。とはいえこれは個人の好みの問題なので、間違いなく日本SF小説の傑作の一つだと思います。

Posted by

野崎まどさんはメディアに出演することがないので作品以外からの解釈ができず難しい。 本作は近未来のSF小説で天才と天才の邂逅が描かれている印象だ。知るというと、何を知れていないかということ。突き詰めて読み進めると概念の解釈が難しい。尖った才能ある作家さんなんだなぁ…。

Posted by

超情報化社会になり、脳の補助デバイス「電子葉」の移植が義務付けられた社会のお話 以下、公式のあらすじ -------------------------- 超情報化対策として、人造の脳葉“電子葉”の移植が義務化された2081年の日本・京都。情報庁で働く官僚の御野・連レルは、情報...

超情報化社会になり、脳の補助デバイス「電子葉」の移植が義務付けられた社会のお話 以下、公式のあらすじ -------------------------- 超情報化対策として、人造の脳葉“電子葉”の移植が義務化された2081年の日本・京都。情報庁で働く官僚の御野・連レルは、情報素子のコードのなかに恩師であり現在は行方不明の研究者、道終・常イチが残した暗号を発見する。その“啓示”に誘われた先で待っていたのは、ひとりの少女だった。道終の真意もわからぬまま、御野は「すべてを知る」ため彼女と行動をともにする。それは、世界が変わる4日間の始まりだった― -------------------------- まだ咀嚼しきれていないけど、なんか凄い物語を読んだという感覚はある そこはかとなく感じる森博嗣っぽさがある でも、森博嗣だったらここまで説明的な文章を書かないと思うので、やはり別物ですね 近未来の常識 -------------------------- 幼少の頃から電子葉に慣れ親しんだ世代は、ネットで調べられることは全て 「知ってる」 と言う。ネットで調べられないことだけを 「知らない」 と言う。 -------------------------- ネットの登場により、自分の記憶の仕方に変化があったのは自覚している 昔はちょっとした豆知識とかささいな情報もちゃんと覚えようとしていたけど ネットで検索できる環境になった事で、いつでも調べられて今必要ではない情報は詳細をいちいち記憶しないようになった気がする 覚えるとしたら、エッセンスとその情報に行き当たるための検索ワード まぁ、そんなネットの情報はなくならないという幻想も今では崩れ去っているわけだけれども、それでも昔のような情報の収集方法には戻らない なので、未来にネットを脳の副次的なデバイスという捉え方は納得できる ただ、膨大な知識にすぐアクセスできるからといって、それらを「知っている」というのはイコールではないかな 例えば、真偽の如何は置いておいて、wikipediaの内容を読んだところで、本質的なものは理解できないのと同様に 「知る」は段階があるからねぇ 作中でも「悟り」は知る事なのは同意できる しかし、その知るには深さがあって、その深度は果てがないものでしょうね なので、タイトルの「know」は「知る」と「脳」にかかってるんだろうなぁ 知ルというか、道終・常イチは何がしたかったんですかね? まぁ、「死」の向こう側を知りたかったという事なんでしょうけど 常イチは何故死ななければいけなかったのか? 自分を発見させるだけなら他の方法もあるし 自ら死ななくても知ルと御野を引き合わせて巻き込む方法はあると思うんだけどなぁ ってか、本当に常イチは死んだのか疑問 自分には遅いからといって、それを知らずに死ねるものなのか? 知ルが御野に会ったことがあるというのも説明されていない 機会があったとすると、やはり御野が14歳のとき大学の構内でベビーカーの子がそうだったって事か? そんな昔の記憶があるという事なのか、それとも後で情報を知ったのか どちらですかね? この時点で既に未来が見えていたんだろうか? 帰ってこられる宇宙船の手段がいまいちよくわからん 結末は明確になっていないわけで ただ単に意識が戻ったという方法ではないんじゃなかろうか? 物語のテーマとして、死の向こう側、輪、輪廻転生になっているという事は、以前の姿形とは違った生まれ変わりとして戻ってきた可能性もあるよなぁ 物語の描写の全てに意味があるとしたら、対談の先日のアレは明らかに異質だけど描写せざるを得なかったと考えると つまりは次世代の存在として復活したって帰結になっちゃうんだけど うーん、ちょっともやもやするものがある 「死んだあとのことなんて、子供でも知ってるよ」 という言葉 この子が一体どのくらい後の時代なのかわからないけど 知ルが何らかの方法で戻ってきて、それを社会にフィードバックしたというのは確か 一番いい味を出しているのは三縞さん 態度は明らかにアレですけど、典型的なツンデレで、御野との会話も面白い 知ルは御野の感情を知る事ができるけど、御野のレベルでは三縞の感情をまったく把握しきれていないというすれ違いを表現してるのですね

Posted by

「birth」 情報開示のレベル。 どう足掻いても無理な人たちですら、同じように扱うのは流石によくないのではないだろうか。 これだけの者をつくりあげて全てを託し目の前で自死するなど、ある意味トラウマものではないだろうか。 「child」 覚えさせると危険。 何も知らなかったから...

「birth」 情報開示のレベル。 どう足掻いても無理な人たちですら、同じように扱うのは流石によくないのではないだろうか。 これだけの者をつくりあげて全てを託し目の前で自死するなど、ある意味トラウマものではないだろうか。 「child」 覚えさせると危険。 何も知らなかったからこそ安全だったのかもしれないが、知識を蓄えさせてはいけないのでは。 壊されて狂わされてしまった者は治療する術もなく、一生作られた世界を見続け生きるのは辛すぎないか。 「adult」 計算され尽くした。 全ての情報を確実に理解し覚えているからこそ出来た芸当であり、成功した作戦だったろうな。 惑わされず攻撃の手を緩めなかったのは凄いことだろうが、目の前で起きている事に理解できなかったろう。 「beath」 最期の対話内容は。 こんな断片的な単語だけの言い合いを聞いても、普通なら会話だなんて思いもしないだろうな。 全てを知ったからこそ先へ進もうとしたのだろうが、それは生き急ぐのと同じ意味と捕えないのだろうか。

Posted by

情報階級社会が進んだ世界の話。 階級社会が一度作られてしまったら、それを壊すことはなかなか難しいように思うが、この物語ではどんな敬意があったのだろうか。 先生との対話のシーンがいい。 ほどよいSF具合とボリュームで、思ったより読みやすかった。

Posted by

- ネタバレ

※このレビューにはネタバレを含みます

情報素子であらゆるものがコーティングされた未来世界の京都 情報庁官僚の織野・連レルは、アルコーン社のCEO 有主照・問ウに恩師の道終・常イチについて問われる。 連レルは14年前に失踪した常イチの最後の教え子だ。 その夜、常イチの残したメッセージに気づいた連レルは、恩師に会いに行く。 「知りたい」欲求に突き動かされる4日間が始まる。 Ⅰ:birth Ⅱ:child Ⅲ:adult Ⅳ:aged Ⅴ:death epilogue 〇情報の概念が変わった未来 描かれた世界を追いかける 〇情報処理が爆発的に進むと発するものが少なくなるのか 〇ユニークな世界観を楽しめた 〇ブラックホール!

Posted by

はい、ブクログの特集を見て気になって手に取りました もうブクログお勧めにも素直に乗っかって行きます 2022年は「素直」がテーマです 最後なんかこう背中がゾクゾクってしました つまりこれはゾクゾクってする終わり方だったということです(そのまま!) もちろんタイトルの通り「知...

はい、ブクログの特集を見て気になって手に取りました もうブクログお勧めにも素直に乗っかって行きます 2022年は「素直」がテーマです 最後なんかこう背中がゾクゾクってしました つまりこれはゾクゾクってする終わり方だったということです(そのまま!) もちろんタイトルの通り「知る」ということがテーマであり人類が決して「知る」ことができないはずのものが裏テーマのようです 凄い難しいこと言ってるんですが割とすっと入ってきたのは日本的なものが仲介役になっているからかなって思いました 独特すぎる世界観があってとっつきにくい作家さんというイメージをブクログの紹介文からは感じたんですがぜんぜんそんなことなかったです 他の作品も読んでみます

Posted by

脳に電子葉と言われるコンピュータを埋め込んで、飛躍的に情報処理ができる様になった未来の話。 面白かった。 クラスの考え方とか設定が良い。 「すべてを知る」ために行動する彼女の行動力が羨ましい。

Posted by

知る大切さを改めて思い知らされた作品。 最後の方は読者置いてけぼりでよく分からなかったが、情報化が進む今の世界に合っている本だと思うので、一読の価値はあると思う。 特に、"覚悟"の話は興味深く読めた。 本書で、想像力は知識によって左右されるものと語られ...

知る大切さを改めて思い知らされた作品。 最後の方は読者置いてけぼりでよく分からなかったが、情報化が進む今の世界に合っている本だと思うので、一読の価値はあると思う。 特に、"覚悟"の話は興味深く読めた。 本書で、想像力は知識によって左右されるものと語られており、読書をする意義が、自分の中でより確固となるものとなった。

Posted by

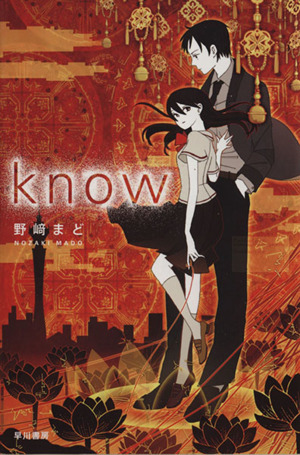

プログラム関係の用語がよく出ていて、最初は読みづらいかなと思っていた。野崎まどのハローワールドを映画で観て今回この小説を読もうと思ったのだが、用語がたくさん出てきてもストーリー展開は面白かった。個人的に表紙の絵も好きだ。

Posted by