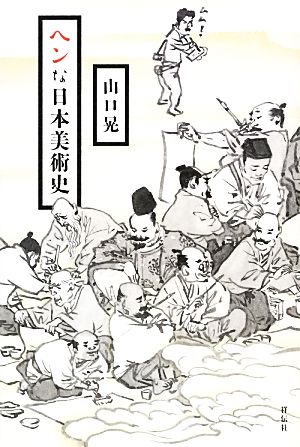

ヘンな日本美術史 の商品レビュー

- ネタバレ

※このレビューにはネタバレを含みます

私の中では漫画家に近い印象の山口氏。 有名どころの日本画をちょっと変な画にして見せてくれるものと思っていたら、かなり真面目に日本美術を語っていた。 でも視点はやはり山口氏で、紹介される日本画も興味深いものが多く、見慣れた画もそう解説されると見方が変わる。 そういう目で本物を見に行きたくなった。 鳥瞰図なんて学校や近所をこんな風に描いたら面白いだろうな。夏休みの宿題にでもちびちゃんにやらせてみようかな。 なんて自分でも作ってみたくなる。 「屏風と云うものが置かれた環境を考えたとき、上から照明が当たる事は本来考えられません。昔は天井に照明はありませんから、基本的には昼は窓から、夜は燭台からの横に入ってくる光の下でみたはずです。(略) これを美術館で体験するには、しゃがんで見るのが一番です。」 「文化と云うのは、それを発生させた事よりも、育てていった事の方が大事と申しますか、その育む行為自体が文化と云うものの実体であるような気がします。」 最後の章では河鍋暁斎、月岡芳年、川村清雄を熱く語る。 じっくり観たくなった。 どこかでやらないかなあ。

Posted by

興味深かったポイント ・日本人が得意な「崩し」の美学。破墨、シンメトリカルでない茶器などなど。軸があるからこそ崩すこともできた。 ・西欧絵画技法の呪縛 自転車に乗ることを覚えた人が、「自転車に乗れない」ことができなくなるように、一度透視図法を知ってしまった日本人は、以前の日本画家...

興味深かったポイント ・日本人が得意な「崩し」の美学。破墨、シンメトリカルでない茶器などなど。軸があるからこそ崩すこともできた。 ・西欧絵画技法の呪縛 自転車に乗ることを覚えた人が、「自転車に乗れない」ことができなくなるように、一度透視図法を知ってしまった日本人は、以前の日本画家のようにデッサンにとらわれず本質をつかむような絵画を描くことが難しくなっていった。

Posted by

現代日本画家山口氏による独自の重要画家、作品の紹介。 鳥獣戯画から月岡芳年まであるが、一般的に有名なのは伝頼朝像、雪舟くらいで、むしろ書き手の視点からみた隠れたエポックメイキングあるいは、時代に先行した作品を取り上げている。その時代とは中国から輸入された水墨画、江戸末期の西洋の投...

現代日本画家山口氏による独自の重要画家、作品の紹介。 鳥獣戯画から月岡芳年まであるが、一般的に有名なのは伝頼朝像、雪舟くらいで、むしろ書き手の視点からみた隠れたエポックメイキングあるいは、時代に先行した作品を取り上げている。その時代とは中国から輸入された水墨画、江戸末期の西洋の投資図法である。また鳥獣戯画や洛中洛外図等では技術的な内容にも踏み込んで解説がなされ、見る側にとっても参考になる。 例えば、横顔にも目は正面から見たように描かれている点、風景も複数の視点を合成している所など三次元を二次元におとしこむという点では西洋とは異なるもので明治以降の日本美術界の追随は西洋が写真の登場で写実からの変化が要求されるなか矛盾をはらむものとなった。

Posted by

図書館で借りて。日本画の知識がそもそもないのでそこまでピンとは来なかったけど、プロから見たらそうなのか~と興味深く読んだ。

Posted by

ずっと積ん読状態だったこの本をやっと読み終えました。最近賞を取ったこともあって、丁度いいタイミングで読み終えたと思います。やはり自分で絵を描く絵描きの言うことだけあって、普通の美術史家の言うこととは一味違いました。

Posted by

ぜんぜん『ヘン』ではなく、絵描きのプロが選んで解説した日本美術の本。 『ふーん』や『へー』と、大変おもしろく読みました。

Posted by

日本の美術史について、あまりに何も知らなくて、何か一冊読みたいなとずっと思っていた。 本屋で見つけ、文章にひかれて、入門編にするつもりで手に取った。 だが、これは私見の入った偏りまくりの美術史だからまじめにとらないようにとの注意書きが最初になされている。 教科書のような、中立な表...

日本の美術史について、あまりに何も知らなくて、何か一冊読みたいなとずっと思っていた。 本屋で見つけ、文章にひかれて、入門編にするつもりで手に取った。 だが、これは私見の入った偏りまくりの美術史だからまじめにとらないようにとの注意書きが最初になされている。 教科書のような、中立な表現が並んだ書き方でなおかつ面白いというのは至難の業だと思う。書いた人の感情や、思い入れが見えるから興味をそそられるのだ。ただでさえ知らない知識ばかりが並んだものを読もうというのだから。 その意味で、一番最初の状態で読むものとして私には大正解の一冊だった。 著者が実際に絵を描く人ということも、大きな長所。描きながらでしかわからない、その人の体感で得た基準による「絵の良し悪し」は、説得力がある。なるほど、これはおもしろい絵だ、とこちらもなんとなく実感できたような気になる。その分野の人にしかわからない世界を素人読者にも感覚として見せてくれる、これは著者の文章力のおかげも多分にある。 私が大好きなのは、「一人オールジャパンの巨人」河鍋暁斎について書いたところ。 「私の趣味で言えば、書画会図のちょっとトボけた線や絵日記の気取らぬ線に『好いなぁ、好いなぁ』となりますし、暁斎得意の蛙たちを描いたものには、形象と線の妙味に『美味しい!可愛い!格好いい!』と何に対しての感想だか解らないような感懐を抱きます。」 ああもう、この人は本当に心底絵が好きなんだ、と思えるのだ。蛙たちは見えないのだが、こっちまで楽しくなってくる。 「美味しい」という感想、私は「この人の書く文章がたまらなく好き」という作家を読む時によく思う。まさに文章を味わって、楽しんで、ああ美味しい、と満足する。そういう感懐を絵に対しても感じられるようになったら、本当に絵を楽しめているということだろうし、「これが自分の好きな絵」というのもわかるようになるのだろう。 いろんな絵を見て、「この人の絵はなんでか好き」というものを見つけるところからやってみたい。 視点が偏っていたっていいと思う。 これから他の本も読んで平らかにしていければいい。 少なくとも、「もっと他の本も読んでみたい」という最初の取っ掛かりを確実に作ってもらったと思う。

Posted by

うーん、これは面白い! 山口氏は謙遜して「ヘンな」とつけているけれど、私はまじめな日本美術史として読んだ。こういう「絵の見方」を今まで誰も教えてくれなかったと思う。 「わざとふにゃっと描くと云うか、ちょろまかすと云うか、仕上げすぎないのは日本の絵の特徴です」「別に技能を軽んじて...

うーん、これは面白い! 山口氏は謙遜して「ヘンな」とつけているけれど、私はまじめな日本美術史として読んだ。こういう「絵の見方」を今まで誰も教えてくれなかったと思う。 「わざとふにゃっと描くと云うか、ちょろまかすと云うか、仕上げすぎないのは日本の絵の特徴です」「別に技能を軽んじているわけではないのですけれども、むしろそれに宿るものみたいなほうに重きを置いていると言えましょうか」 こんな感じで、鳥獣戯画に始まり、白描画、源頼朝像、洛中洛外図屏風などなどについて、新鮮な視点から語ってくれる。絵の具の質感や重なり具合についてしばしば言及されていて、画家ならではだなあと思う。西洋の絵と日本画の違いがちょっとわかったような気がした。 美術史にとどまらず、日本文化についての鋭い考察も随所にある。むしろ、それこそが読みどころかもしれない。日本文化は模倣の文化だと言うけれど、源流を探ることにそれほど意味はなく(そもそもすべての文化は模倣の産物なわけで)「育てていったことの方が大事と申しますか、その育む行為自体が文化と云うものの実体であるような気がします」というくだりには納得。 「最初は他所から持ってきた物であっても、こねくり回している内に何か違う物を生み出す力であり、その『こねくりポイント』を見つけ出す力こそが評価されるべき点だと思うのです」 全体に柔らかい語り口で、こけおどし感が全くないところが好感度大。いいなあ、山口晃。

Posted by

こんな風に日本美術を解説してくれる本ってなかったから、わくわくしながら読んだ。 西洋絵画のテクニックなど全く頭になかったころの日本の美術がこんなに面白いとは。 雪舟の絵が「すごい」とは伝説のように言われているが、どこがどう凄いのか、この本を読んで初めてわかった。 鳥獣戯画も蛙と兎...

こんな風に日本美術を解説してくれる本ってなかったから、わくわくしながら読んだ。 西洋絵画のテクニックなど全く頭になかったころの日本の美術がこんなに面白いとは。 雪舟の絵が「すごい」とは伝説のように言われているが、どこがどう凄いのか、この本を読んで初めてわかった。 鳥獣戯画も蛙と兎の相撲のとこしか知らなかったしね。 今まで西洋絵画の展覧会には足繁く通っていたが、著者の言うとおり、もっと生の日本画に触れに行かねば、と決意。 はー、楽しかった。

Posted by

もっと軽いものだと勝手に思い込んでおりました。読んでびっくり、きちんとした(すみません)本でした。結構 辛辣なことも書いてあったのですが、 「・・・エラそうな事を申すと、全部自分に帰ってきますので、ハッパをかけるような所もあるのです。」ともおっしゃっております。内容も興味深いもの...

もっと軽いものだと勝手に思い込んでおりました。読んでびっくり、きちんとした(すみません)本でした。結構 辛辣なことも書いてあったのですが、 「・・・エラそうな事を申すと、全部自分に帰ってきますので、ハッパをかけるような所もあるのです。」ともおっしゃっております。内容も興味深いものは他の画像も調べながらおもしろく読みました。暁斎、芳年も取り上げられていて嬉しかった。 山口氏がどう云うことを考えながら絵を描いて来られたかの片鱗を覗くことが出来たような気がします。

Posted by