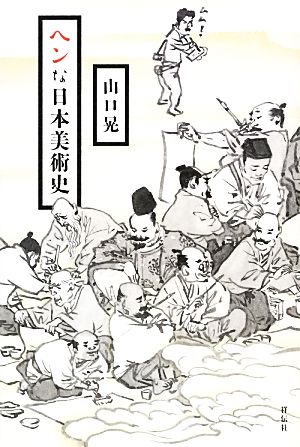

ヘンな日本美術史 の商品レビュー

- ネタバレ

※このレビューにはネタバレを含みます

上手さとは別の迫力。 あるような無いような遠近感。 見る人の心に真実が画像を結ぶ。 ・・・日本画はキュビズムの先を行っていた。 最初はよそから持ってきたものであっても、 こねくり回しているうちに何か違うものを生み出す力が日本文化。

Posted by

「ばかだったあの頃にはもう戻れない。」 今の感覚から見れば確かに「ヘン」、いいえ、よくよく見てみればそこには先人の絵師たちが自分の実感を大事にして描かれた「不思議で面白い」絵画空間が。膝を打つ喩えの連発でするするわかる著者の解説が快感を呼ぶ、めくるめく日本美術考。 「日本...

「ばかだったあの頃にはもう戻れない。」 今の感覚から見れば確かに「ヘン」、いいえ、よくよく見てみればそこには先人の絵師たちが自分の実感を大事にして描かれた「不思議で面白い」絵画空間が。膝を打つ喩えの連発でするするわかる著者の解説が快感を呼ぶ、めくるめく日本美術考。 「日本アニメの原点」などという形容に収まらず あたかも万華鏡のように、発想が発想をよぶ「鳥獣戯画」。 描いているほうも描かれているほうも「わらっている」という「幸せな」絵だ。 水平も垂直も思うがままにこれでもかこれでもかと 情報が描きこまれた空間にめまいをおぼえる「洛中洛外図」。 ウォーリー捜したいぞw くどい景色をくどいままに描く中国の山水画を学んだ雪舟が そのエッセンスを研ぎ澄ましてたどりついた「破墨山水図」。 「結局こういうことでしょ?」と言わんばかりの雪舟の破れっぷりには思わず「あ…」。 生真面目な下手くそ加減が逆に見るものを圧倒する「松姫物語絵巻」。 「上手くはないが絵が嫌いではなさそう」な作者が描いたこの作品を評して 「一生懸命描いているのだけれど、それが空回りしてしまうような、全速力で走っている風なのに全然進まないみたいな可笑しみ(おかしみ)があります」 褒めてんの、けなしてんの?w ところがこの絵に載せて語られる「松姫物語」は実に悲しい物語だそうで、 著者はここに「この物語にこの絵?!」の組み合わせを許容し、 なおかつ魅力を見出していた当時の人々の感性をこそ凄い事と言うのだ。 明治以降「写実」という西洋画の価値観を「正解」として取り入れた結果 日本美術は「お利口さん」になってしまった。 結果かつて先人たちが手にしていた、 技術は未熟で時にはそこに笑っちゃうほどの破綻が生じようとも 自分の実感を素直に表現する日本ならではの美意識というものを 手放すことになってしまった。 そうしてここにある数々の確かに「ヘン」だけれども、 既成の概念にとらわれない素直な発想や表現方法は 今となっては得難いものであることに気づく。 しかしそれがどんなに価値のあるものであったかがわかり 同じものを今、生み出そうとしたところで、 そこには利口ものがバカを装うような嫌味が生じ もはやかつての素直さを取り戻すことは不可能だというのだ。 「自転車に一度乗れてしまうと、むしろ乗れない事ができなくなる」 言い得て妙。 本書は日本美術の系譜に連なるアーティストとしての著者の、 そういう愛すべき絵画空間を生み出せていた先輩絵師たちへの深い理解と 彼らへのうらやましさにあふれている。 ばかだったけれど、自分の実感というものに素直だった。 あの頃にはもう戻れない。 泣。

Posted by

断片メモ。 ヘンなものを取り入れるのが好きな日本人。しびれ。崩し。 一度覚えた自転車の乗り方を忘れることは出来ない。 正面から見た目の形が横顔に描かれていても気がつかない。

Posted by

読書録「ヘンな日本美術史」3 著者 山口晃 出版 祥伝社 P90より引用 “取捨選択の何処にオリジナリティがあるの かと言われそうですが、それができるのはキ チンと軸を持っているからです。軸があれば、 オリジナリティなどはそのゆらぎから生まれ るようなものですから、すでに事足...

読書録「ヘンな日本美術史」3 著者 山口晃 出版 祥伝社 P90より引用 “取捨選択の何処にオリジナリティがあるの かと言われそうですが、それができるのはキ チンと軸を持っているからです。軸があれば、 オリジナリティなどはそのゆらぎから生まれ るようなものですから、すでに事足りている のです。” 目次から抜粋引用 “日本の古い絵 こけつまろびつの画聖誕生 絵の空間に入り込む 日本のヘンな絵 やがてかなしき明治画壇” 画家である著者による、昔から伝わる日本 の絵を解説する一冊。 鳥獣戯画から明治期の絵まで、海外からの 影響や対比を混じえて書かれています。 上記の引用は、日本人とオリジナリティに ついて書かれた項での一文。生きているうち に自分ならではの何かを得たいのであれば、 人には見ることの出来ない基準をしっかりと 持つのが大切であるということでしょうか。 絵に素養があるからこそ、日本の絵の変な ところや面白いところを楽しめるのでしょう。 私には、もう少し勉強してからのほうが楽し めそうな一冊でした。 ーーーーー

Posted by

タイトルが大上段すぎて勿体無い。もっと力を抜いても良いのでは。技術的な部分はよくわからないが、数点描かれる筆者の解説イラストがシンプルな線ながらグッとくる。これの点数をもっと増やすべきだった。

Posted by

めちゃくちゃ面白い本で一気に読んでしまった。 山口さんはとても好きな画家だけど、やっぱり面白い絵を描く人は、美術を見る視点も面白いものなのか。 描く人が語っているから、書き手の気持ちもあって面白い。 日本画から見た西洋絵画の見方も面白い。 現代から遡る視点で昔のことを考えて...

めちゃくちゃ面白い本で一気に読んでしまった。 山口さんはとても好きな画家だけど、やっぱり面白い絵を描く人は、美術を見る視点も面白いものなのか。 描く人が語っているから、書き手の気持ちもあって面白い。 日本画から見た西洋絵画の見方も面白い。 現代から遡る視点で昔のことを考えてしまう誤ち 仕上げすぎない 上手が本当に上手になると、むしろ嫌味がなくなる 軸と崩し 人の「実感」というものが「正解」 「見立て」の面白さ

Posted by

絵画の観賞はそれなりに好きだけど、日本画は退屈な印象があっていままであまり見る機会を作っていなかったように思う。 本書を読んで、日本画に表現された「ヘンな」描き方の面白さや奥にある力強さを感じることができたので、改めてそういう感覚で日本画を眺めてみたい。

Posted by

あたり一変の論評でない、絵画の技術を会得している専門家による論考だが、非常に素晴らしい.雪舟の「天橋立図」の解説も面白かったが、216ページの次の文言に共感する.「近代日本画は、西洋美術の向こうを張った、多分に対外的な日本美術を打ち出した」 最後の章で取り上げている河鍋暁斎、月岡...

あたり一変の論評でない、絵画の技術を会得している専門家による論考だが、非常に素晴らしい.雪舟の「天橋立図」の解説も面白かったが、216ページの次の文言に共感する.「近代日本画は、西洋美術の向こうを張った、多分に対外的な日本美術を打ち出した」 最後の章で取り上げている河鍋暁斎、月岡芳年、川村清雄は重要な人物だと思うが、如何に知らしめるが重要だ.PR作戦の構築が必要だ.

Posted by

日本画は線が大切、と聞いたことがある。 線の美しさを語る評論にも接してきた。 正直、線が美しいというのがどういうことか分からずに来た。 本書で、少しそれが分かったような気がする。 ダメな線というのは、「ボソボソした線」「ためらいながら描いた線」。 実際それらがどんなものかも、頼...

日本画は線が大切、と聞いたことがある。 線の美しさを語る評論にも接してきた。 正直、線が美しいというのがどういうことか分からずに来た。 本書で、少しそれが分かったような気がする。 ダメな線というのは、「ボソボソした線」「ためらいながら描いた線」。 実際それらがどんなものかも、頼朝像から分かった。 以前読んだ藤森照信との『日本建築集中講義』では、藤森さんの攻撃をいなす人、という役回りだったような。 それで割とソフトな解説になるのかと思ったら、厳しいこともバンバン言っていた。 そのうちのいくつかは、私たち一般の鑑賞者にも向けられている。 例えば、素人は「小上手い絵」をやたら持て囃すという指摘。絵心とテクニックをどう評価すればよいのか、たしかに我々素人は分かっていない。ごもっとも。 最終章は「日本美術」が立ち上がる明治の画壇の困難を説明し、そこで埋もれていった河鍋暁斎他二名の再評価を行っている。 かなり力の篭った章だった。

Posted by

- ネタバレ

※このレビューにはネタバレを含みます

画家の眼から日本美術について語る。 前提知識はおそらくほとんど必要ない。素直な目でさまざまな作品について見て、語る筆者の姿勢を通じて、美術鑑賞の楽しみが伝わってきた。

Posted by