ヘンな日本美術史 の商品レビュー

タイトルに「ヘンな」とあることでハードルが低くなっていることもあり、なじみの無い人にとって変ではあるが素晴らしい「日本美術への招待状」となっている良書だと思う。内容も面白かったのだが、一番感動したのは著者の描いた解説イラスト、その「線」だった。こういう線を描けるようになりたいと思...

タイトルに「ヘンな」とあることでハードルが低くなっていることもあり、なじみの無い人にとって変ではあるが素晴らしい「日本美術への招待状」となっている良書だと思う。内容も面白かったのだが、一番感動したのは著者の描いた解説イラスト、その「線」だった。こういう線を描けるようになりたいと思うのだけど、私には一生無理だな。画集が何冊か出ているようなので追いかけてみよう。

Posted by

だいぶ以前に読んだ、日本画家山口晃の美術論。 小林秀雄賞受賞作と言うことで、昨年末の小林秀雄記念講演に際して読み返した。 改めて読んでみると、その受賞理由がわかる気がする。 「日本画は立体感がないのではなく、むしろ文化的に奥行に敏感だった」と言う辺り批評家好みというか、なるほど...

だいぶ以前に読んだ、日本画家山口晃の美術論。 小林秀雄賞受賞作と言うことで、昨年末の小林秀雄記念講演に際して読み返した。 改めて読んでみると、その受賞理由がわかる気がする。 「日本画は立体感がないのではなく、むしろ文化的に奥行に敏感だった」と言う辺り批評家好みというか、なるほどと思わせる。 映画監督のアンドレイ・タルコフスキーが、逆遠近法に興味を示しているのと、近く感じるものがある。 美術論に絡めて所々に自身の思想上の主張を散りばめている点が、ただならぬ画家と思うと同時に、散文に傾倒しすぎることなく、芸術に浸った画家のままであってほしいと願う。 昨年の個展も素晴らしかった。

Posted by

☆信州大学附属図書館の所蔵はこちらです☆ https://www-lib.shinshu-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB10709139

Posted by

ヘンなと言いつつ、そこまでいわゆる正統かれ離れた感じはせず、軽妙な語り口で、絵描きとしての視点も踏まえての解説で面白い。正確な描写に進んでいった西洋絵画との見方の違いみたいなものがなんとなくわかった。 鳥獣戯画が4巻あって甲乙丙丁それぞれの個性があること、白描画絵巻が画面の外の視...

ヘンなと言いつつ、そこまでいわゆる正統かれ離れた感じはせず、軽妙な語り口で、絵描きとしての視点も踏まえての解説で面白い。正確な描写に進んでいった西洋絵画との見方の違いみたいなものがなんとなくわかった。 鳥獣戯画が4巻あって甲乙丙丁それぞれの個性があること、白描画絵巻が画面の外の視点を獲得していること、一遍聖絵と絹本、伝源頼朝像と見ることとイメージすることや絵を見る場や照明について、日本文化の模倣とオリジナリティのバランス、この時代で当たり前だった展開図にならなかった雪舟の天橋立、3種類の洛中洛外図屏風、切り貼りの六道絵、西洋のモノマネと新たに整理された日本美術という概念。

Posted by

鳥獣戯画は退屈だと思っていたが実物を見たら凄かった。伝源頼朝像はがっかりした。パースが合わなくても自然な絵の魅力。下手だけど画材が上質で残っている絵のこと。西洋絵画を取り込む中での日本画の混迷の様子とか。 書き方によっては品のない単なる面白本になるところだが、そうはならず。画家と...

鳥獣戯画は退屈だと思っていたが実物を見たら凄かった。伝源頼朝像はがっかりした。パースが合わなくても自然な絵の魅力。下手だけど画材が上質で残っている絵のこと。西洋絵画を取り込む中での日本画の混迷の様子とか。 書き方によっては品のない単なる面白本になるところだが、そうはならず。画家としての自分の意見を素直にそして専門的に、しかし説明はわかりやすく、とても興味深く読めた。本自体は面白いのに印刷が良くないのがもったいない。絵が載っていても説明箇所が見えないところが多いのは残念だった。

Posted by

金ピカ効果線ビカーッの仏画には笑ってしまったが、しかし見ているとその聖性がよくよく頭に交響するようである。さらりと墨画にするよりもその爆発的な威光を表現できているとおもう。 へんな美術史なりに、伝えたい主題の効果を最大に増幅することには大成功していたようだ。雪舟の達磨も然り。あの...

金ピカ効果線ビカーッの仏画には笑ってしまったが、しかし見ているとその聖性がよくよく頭に交響するようである。さらりと墨画にするよりもその爆発的な威光を表現できているとおもう。 へんな美術史なりに、伝えたい主題の効果を最大に増幅することには大成功していたようだ。雪舟の達磨も然り。あの極太の線は、写実主義だけでは辿り着けない境地である。

Posted by

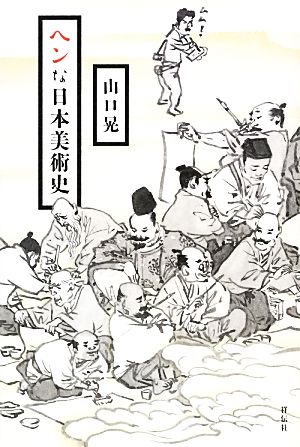

鳥獣戯画から浮世絵まで、オーセンティックな教育を受けた画家から見るとそう見えるのかーと色々学びがあった。 表紙は日本美術の歴史に出てくる画家たちと、それを眺める自分、という絵だと思うけれど、全員男性。たしかに、取り上げられる画家は全員男性(か作者不詳)だからあってるのですが、描か...

鳥獣戯画から浮世絵まで、オーセンティックな教育を受けた画家から見るとそう見えるのかーと色々学びがあった。 表紙は日本美術の歴史に出てくる画家たちと、それを眺める自分、という絵だと思うけれど、全員男性。たしかに、取り上げられる画家は全員男性(か作者不詳)だからあってるのですが、描かれるときに1ミリ位何か違和感感じなかったでしょうかね?

Posted by

「ヘンな」と言って謙遜しているが、山口流日本美術作品論。実作家として目指すところがあるから、その観点でダメと思うものには容赦が無い。 テーマはずばり「現代の日本で絵を描くことの意味」。西洋の写実、透視遠近法を知ってしまった後の日本でどのような絵画空間を作るのかという話。河辺暁斎は...

「ヘンな」と言って謙遜しているが、山口流日本美術作品論。実作家として目指すところがあるから、その観点でダメと思うものには容赦が無い。 テーマはずばり「現代の日本で絵を描くことの意味」。西洋の写実、透視遠近法を知ってしまった後の日本でどのような絵画空間を作るのかという話。河辺暁斎は「パースを取れないことができた人」。

Posted by

自戒を込めながら思うままに綴られていて、大変好感が持てます。 本書を貫くテーマ、あるいは著者の信条は、「絵の向こう側」にあると感じました。 中でもその核となる記述を引用します。 〉「真景」 〉「目に見える実物よりも一層、真実に近いものという意味で解釈している」 〉「そのままを描...

自戒を込めながら思うままに綴られていて、大変好感が持てます。 本書を貫くテーマ、あるいは著者の信条は、「絵の向こう側」にあると感じました。 中でもその核となる記述を引用します。 〉「真景」 〉「目に見える実物よりも一層、真実に近いものという意味で解釈している」 〉「そのままを描いたのでは、その物を言い尽くすことはできない」 これらの製作者側でのメッセージを受けて、絵はただ観るのではなく、どのように在ってどのような真実を見出すかを楽しむアプローチもあるんだなと思い至りました。 各作品の紹介もどこかしつこくおもしろく、個人的には「白描画」の魅力にシビれました。(←山口さん流表現) “無い(空)”のカタチを捉える意味で、白描画は最高峰なのだと思います。特に『尹大納言絵巻』が素晴らしい。ゆらめきあそばせって感じでとてもよい。白描画、観に行きます。 「色んな絵が在って面白いぞ」が本書の入り口であるように、骨太なテーマを垣間見させながら日本美術の面白さに気軽に触れられます。 受け取りたいように受け取って、世界がちょっと広がる。 そのバランスがちょうどよく、好きです。

Posted by

ここで書かれているのは、鳥獣戯画に始まり明治画壇まで。しかも、日本美術を通してと言うよりも、著者が一言言いたいことがあるところをピックアップしてるかんじですね。 でも、やはりご自身が絵描きなだけあって、他の批評よりも中に入った物言いになってるところが面白い。油絵をされていたそうで...

ここで書かれているのは、鳥獣戯画に始まり明治画壇まで。しかも、日本美術を通してと言うよりも、著者が一言言いたいことがあるところをピックアップしてるかんじですね。 でも、やはりご自身が絵描きなだけあって、他の批評よりも中に入った物言いになってるところが面白い。油絵をされていたそうで、西洋との比較などもわかりやすく示されている。独特な言い回しや例え方に著者の個性が見える気がする。 考えさせられることも多々あるが、最初から最後までホント笑わせてくれる。 ホントに変な日本美術史ですw

Posted by