知的複眼思考法 の商品レビュー

高校大学あたりで出会いたかった名著。大人になってもコンサルやらロジカルシンキングやらやっていくとある程度は身についているけど、それをわかりやすく演習的に書いてくれるのはとてもありがたい。特にレポートやら論文書く前に読めてたらなと思った。批判的思考の批判すらもそもそも学生の時は正し...

高校大学あたりで出会いたかった名著。大人になってもコンサルやらロジカルシンキングやらやっていくとある程度は身についているけど、それをわかりやすく演習的に書いてくれるのはとてもありがたい。特にレポートやら論文書く前に読めてたらなと思った。批判的思考の批判すらもそもそも学生の時は正しく理解できていたかかなり怪しいし…

Posted by

まさに目からウロコが落ちるタイプの本であった。複眼思考という作者の造語がこの書籍の軸である。特に第3章が勉強になった。問の立て方と展開のしかたを述べている。「なぜ」は考えることを誘発する。因果関係を確定するには三つの原則がある。原因の時間的先行、共変関係、他の条件の同一性である。...

まさに目からウロコが落ちるタイプの本であった。複眼思考という作者の造語がこの書籍の軸である。特に第3章が勉強になった。問の立て方と展開のしかたを述べている。「なぜ」は考えることを誘発する。因果関係を確定するには三つの原則がある。原因の時間的先行、共変関係、他の条件の同一性である。擬似相関に注意する。「なぜ」はブレイクダウンする。などである。 さらに印象深いのは、「関係論」だった。抽象的な物事(たとえばお金、やる気、権力)などを実態のあるものとしてみなす「実態論」的にみるのではなく、あるものとあるものの関係として捉え直す関係論としてみる、という見方は今までにない新鮮なものだった。

Posted by

【読書メモ】 うのみにしない 疑問を持つ メタ認知(客観的に見る) 本を 完成品ではない と言う目線で読む (自分ならこのこの言葉を使う、ここは鋭い、不明瞭だ、同じような例を知ってる、難しすぎる等々) 読んだものを全て信じない 著者のねらいをつかむ 数字に騙されない 読んだ部分...

【読書メモ】 うのみにしない 疑問を持つ メタ認知(客観的に見る) 本を 完成品ではない と言う目線で読む (自分ならこのこの言葉を使う、ここは鋭い、不明瞭だ、同じような例を知ってる、難しすぎる等々) 読んだものを全て信じない 著者のねらいをつかむ 数字に騙されない 読んだ部分をもとに、次の展開を予想してみる 1人ディベート 立場を変えてどう考えるかを書く

Posted by

どんな本? 自分の頭で考えるとはどんなことなのか、著者と関わりながらする批判的読書とは何なのか?考えることについて知れる本。 どんな人におすすめ? 複数の視点から物事をみたい、書くことと考えることについて知りたい人におすすめ。 https://self-methods.com...

どんな本? 自分の頭で考えるとはどんなことなのか、著者と関わりながらする批判的読書とは何なのか?考えることについて知れる本。 どんな人におすすめ? 複数の視点から物事をみたい、書くことと考えることについて知りたい人におすすめ。 https://self-methods.com/intellectual-compound-thinking-method/

Posted by

13年以上前に読んでいたが、中身を見返すとほとんど覚えていなかった。エッセンスは身体に残っているが。そして著者が留学中に読んだ大量の文献を見返しても記憶がないという記述に安心させられもした。 文献の読み方、文章の書き方、問いの立て方と展開の仕方と、これ全て大学院生としての研究に直...

13年以上前に読んでいたが、中身を見返すとほとんど覚えていなかった。エッセンスは身体に残っているが。そして著者が留学中に読んだ大量の文献を見返しても記憶がないという記述に安心させられもした。 文献の読み方、文章の書き方、問いの立て方と展開の仕方と、これ全て大学院生としての研究に直結する話なのだな。こういったトレーニングを実地に積んだことの証明だから修士号にも価値があるのだろう。以前転職しようと話を聞いた開発系の方が言っていたことが最近こういうことだったのかとよくわかる。

Posted by

- ネタバレ

※このレビューにはネタバレを含みます

自分の理解力がなく、なかなか頭に入らず、やめてしまおうと何回か思いましたが、読書の仕方と、最後の複眼的思考の付け方は目を通しました。以下自分なりにまとめました。 複眼的思考方法→物事を多面から捉えて考える思考法。逆に一面から捉える思考法を単眼的思考法という。ステレオタイプ(あるがまま受け入れてしまう)とも言われている。 読書について、作者も人間であり、本に書かれていることが絶対ではない。統計データの根拠や、作者の狙い、何が言いたいのか?を考え、流されず、批判的に捉えてみる練習をすること。 書評を書くことも練習になる。 女性就職率の減少→女性差別ととらわれがちだが、大学の進学率の増加に伴い、求職率が追いつかない現実が隠れていたりすることがあり、その問題が何で構成されているかを考える必要がある。 関係論→紙幣やクレジットカードなどそのものに価値があるわけではなく、人との関係により価値が生まれる。

Posted by

問題解決のためになにをどのように考えるのか、論理的に考えるとはどういうことか分かりやすく描かれていた。我々は自分の頭で考えることができていないと思う。問題を探して解く、批判的読書、疑似相関、関係論的な見方、問題は何かを問う、メタ視点等日ごろの仕事でも考えるということを意識していき...

問題解決のためになにをどのように考えるのか、論理的に考えるとはどういうことか分かりやすく描かれていた。我々は自分の頭で考えることができていないと思う。問題を探して解く、批判的読書、疑似相関、関係論的な見方、問題は何かを問う、メタ視点等日ごろの仕事でも考えるということを意識していきたい。

Posted by

- ネタバレ

※このレビューにはネタバレを含みます

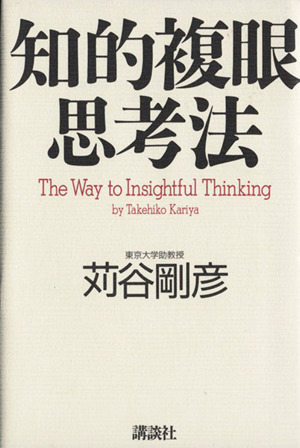

刈谷先生が、東大助教授だったときに書かれた「思考法」についての本。東大の授業で行ったことをベースに著している。クリティカルシンキングと重なる領域を扱っているが、独自のとらえ方も多い。 いろいろと読者の常識をくつがえすための仕掛けが工夫されていて、思いがけない認識にいたるところがこの本の面白いところ。 その一つが下記の「自分が決断したときを考える」という演習。 自分の場合、留学や試験や就職や転職、といった場面が、決断したときであったが、書いているうちに、あとから振り返ると志してきた世界に向かう「見えない階段」を上ってきたことがわかり、根底にある欲求にしたがうという意味で、正しい選択だったということがわかった。 それはさておき、複眼的思考力を鍛えるには、 読むこと。思考力を鍛える基盤となる方法は、創造的読書である ・著者の立場と読者の立場を意識 ・知識の受容から「知識の創造」へ移行するための批判的読書(触発的読書というのもありそう) 書くこと。「考えるための作文技法」がある ・論理的に文章を書く。批判的読書から批判的議論へ ・煩労を書く。違う前提に立って批判する 問の立て方と展開の仕方。考える筋道としての問い ・どうなっているの ・なぜ。因果関係、疑似相関 概念・定義・ケース。問いの一般化と抽象化 結局、複眼思考とは、 ・関係論的見方 ・逆説の発見 ・問題を問うことを問う ということと理解した。

Posted by

【この本を読んで得られる事】 ・常識的、直感的に情報を鵜呑みにしないように するための考え方 ・因果関係や抽象性、物事の関係性に基づいた思考法 ・問いに対するメタ視点 【こんな方におすすめ】 ・様々な角度、視点から物事を考えたい ・他人とは違う視点て物事を考えたい ...

【この本を読んで得られる事】 ・常識的、直感的に情報を鵜呑みにしないように するための考え方 ・因果関係や抽象性、物事の関係性に基づいた思考法 ・問いに対するメタ視点 【こんな方におすすめ】 ・様々な角度、視点から物事を考えたい ・他人とは違う視点て物事を考えたい ・ロジカルな人間になりたい 【感想】 ・「主語と述語の逆転」というは新しい視点を得られました。なるほど、こうすると関係性がみえてくるのですね~。

Posted by

- ネタバレ

※このレビューにはネタバレを含みます

物事を鵜呑みにせず、一度立ち止まって、自分なりの考え方を展開すること、そのために、メタの視点に立って考えることの必要性について触れられていた。また、自分なりの考え方を展開することで、自分がどのような立場から物事を捉えているかを自覚する機会になるという内容だった。

Posted by