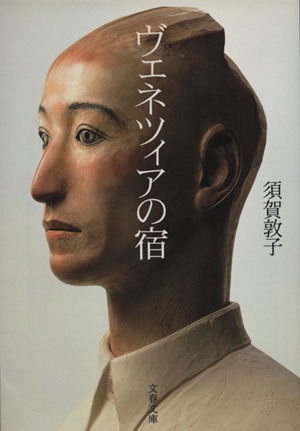

ヴェネツィアの宿 の商品レビュー

いつの時代も知らないところや新天地に行くのは、震えるような勇気がいるものだ。 米女子来季出場権トップ合格の宮里藍ちゃんだって、「おとうさんの困難に立ち向かっていく後姿を見て」と、とてもえらかったけれど、前向きの勇気がどれだけ必要だったことかを思う。 このエッセイも当時(195...

いつの時代も知らないところや新天地に行くのは、震えるような勇気がいるものだ。 米女子来季出場権トップ合格の宮里藍ちゃんだって、「おとうさんの困難に立ち向かっていく後姿を見て」と、とてもえらかったけれど、前向きの勇気がどれだけ必要だったことかを思う。 このエッセイも当時(1950~60年代)としては珍しい家族の後押しがあれど、本人の「精神的に生きたい」という強い熱意と勇気がなければできなかった、ヨーロッパでの燃える向上心を記しているのだった。 「しばらくパリに滞在して、宗教とか、哲学とか、自分がそんなことにどうかかわるべきかを知りたい。今ここでゆっくりかんがえておかないと、うっかり人生がすぎてしまうようでこわくなったのよ」(カディアが歩いた道) 「うかうかと人生をついやす」ことは避けたい。肝に命じたいと思わされる。 家族小説(父母の思い出のエピソード)のようであり、教養小説(厳しい前向きの姿勢)でもあるエッセイ。「コルシア書店の仲間たち」同様美しい何度も読みたい文章である。

Posted by

初めて読む須賀敦子は、引き込まれるように読み終えた。 本書の解説を関川夏央が書いているが、その解説と、Wikipediaで調べた須賀敦子の生涯は、おおよそ下記のようであった。 ■1929年生まれ。 ■20代の終わりからイタリア在住。1961年にイタリア人と結婚するも、1967年...

初めて読む須賀敦子は、引き込まれるように読み終えた。 本書の解説を関川夏央が書いているが、その解説と、Wikipediaで調べた須賀敦子の生涯は、おおよそ下記のようであった。 ■1929年生まれ。 ■20代の終わりからイタリア在住。1961年にイタリア人と結婚するも、1967年に夫が急逝。 ■1970年に父親が亡くなる。翌年1971年にご本人も帰国。大学の講師から教授まで務める。 ■作家としてのデビューは、1990年、61歳の時。「ミラノ 霧の風景」がデビュー作。 ■1998年没。 本書、「ヴェネツィアの宿」は、1993年の作品。 少女時代から、ヨーロッパ滞在中の出来事を綴った12編から成るエッセイ集。とても美しい文章。 特に最後の2編は、夫と父親の死を題材にしており、淡々とした中に哀しみが感じられる。死後20年以上を経てからの文章であり、逆に言えば、このような文章として仕上がるためには、20年以上が必要だったのだと思う。

Posted by

初めて読んだ須賀敦子。 著者の幼少期〜成人して留学、結婚した頃の、とりとめない回想と追憶が、上質な映画のように綴られていく。 にしても、この方、とんでもないお嬢さんであることが読み進めると分かってくる。 終戦から10年経たずにフランスへ私費留学というのもビックリだが、お父様が戦前...

初めて読んだ須賀敦子。 著者の幼少期〜成人して留学、結婚した頃の、とりとめない回想と追憶が、上質な映画のように綴られていく。 にしても、この方、とんでもないお嬢さんであることが読み進めると分かってくる。 終戦から10年経たずにフランスへ私費留学というのもビックリだが、お父様が戦前にアメリカ、ヨーロッパへ贅沢三昧のグランドツアーをして、実家は神戸の実業家、麻布に別宅、田舎には武家時代のお屋敷と、語るネタは尽きない。 終戦直後に東京の聖心語学校(現在のインターナショナルスクールの前身)で日本語禁止、外人シスター監視の寮生活を送るというのもハイパー。 留学自体は貧乏で、と言われても留学すること自体がお大尽な行為だった時代だから、貧乏なんだかなんだか、よく分からない。 しかし、吉田健一や永井荷風といった、洋行セレブ文学者の系譜の最終コーナーを飾る本格派、という気がした。

Posted by

須賀さんの作品は随分前に読もうと思って、何故か果たせなかったことがあった。今回はすぐに引き込まれた。 昭和一桁生まれとは思えない開明的な考えや高い教養や能力に感心した。 楽しいことばかりではなく父の愛人の話や、不吉な予感に満ちた短い結婚生活のことも率直に書いてある。 生き生きとし...

須賀さんの作品は随分前に読もうと思って、何故か果たせなかったことがあった。今回はすぐに引き込まれた。 昭和一桁生まれとは思えない開明的な考えや高い教養や能力に感心した。 楽しいことばかりではなく父の愛人の話や、不吉な予感に満ちた短い結婚生活のことも率直に書いてある。 生き生きとした情感が時間を超えてリアルに感じ取れるお話だった。

Posted by

海外での暮らしぶりより、生い立ちをはじめとする、日本でのエピソードの方が心に留まった。 『白い万丈』は、どこか霧の向こうの話のような幻想的な空気感。 『寄宿学校』の、厳格でほとんど自由のない中で見える初々しさや青春世代のきらきらした感じは、懐かしいようでもあり頼もしくもあり。 ...

海外での暮らしぶりより、生い立ちをはじめとする、日本でのエピソードの方が心に留まった。 『白い万丈』は、どこか霧の向こうの話のような幻想的な空気感。 『寄宿学校』の、厳格でほとんど自由のない中で見える初々しさや青春世代のきらきらした感じは、懐かしいようでもあり頼もしくもあり。 彼女に対する父親の影響力はかなり大きそう。 日本を離れて、より父を意識することになったのかもしれない。

Posted by

この人の文章は、落ち着く。若かりしころに筆者に起きた出来事を回想する、いうなれば私的な思い出話に過ぎないものに、なぜこうも惹かれてしまうのだろうか。すうっと筆者の世界に入り込み、見事なまでに筆者と一体化できる。随想、エッセーという分野にとどまらない魅力が、この作品にも確実にある。

Posted by

ヴェネチア旅行にひっかけて読了。透明感のある文体が味わい深い。御嬢さん芸という人もいるが、真の上流階級が消滅しつつあるなかで今後このような作家は出てこないでしょう。まさに"懐かしい人たちがここにいる"のです。

Posted by

短編集のような匂いを持ったエッセイ集。 無理のない繋ぎ方で自由に過去と現在を行き来した構成は見事だと思った。 それはただの回想で終わらず、とても奥行きがある。 忘れておぼろげになりがちな自分の過去のことを、とても鮮明に丁寧に書き出している。

Posted by

某所読書会の課題図書.12の短編で構成されているが,イタリア,フランス,イギリスなどの街の描写が素晴らしい.どの国の人たちでもすぐに巻き込んでしまうキャラクターが,非常に心温まる経験のバックグラウンドになっているのだろう.言葉のギャップについてはあまり出てこなかったが,積極的な学...

某所読書会の課題図書.12の短編で構成されているが,イタリア,フランス,イギリスなどの街の描写が素晴らしい.どの国の人たちでもすぐに巻き込んでしまうキャラクターが,非常に心温まる経験のバックグラウンドになっているのだろう.言葉のギャップについてはあまり出てこなかったが,積極的な学び取る精神が,今より女性に対する目に見えないしがらみがあった時代でも,輝くような生き方をサポートしたのだと感じた.でも,かなり裕福で,一般人とはややかけ離れた生活基盤が随所に出てくるが,それをさらけ出すような雰囲気が見えないことに好感を持った.関川夏央の解説も的確なコメントが満載で素晴らしい.

Posted by

イタリア語翻訳者の須賀敦子さんのエッセイ集。彼女が翻訳した本は読んだことがあったが、エッセイを読むのは初めて。 どれも心にしみて、とても良かった。でも妙に共感できたのは、私がヨーロッパに住んで似た人生を送っているからだろう。それにしても、彼女の感性はすごい。本書は、彼女がフランス...

イタリア語翻訳者の須賀敦子さんのエッセイ集。彼女が翻訳した本は読んだことがあったが、エッセイを読むのは初めて。 どれも心にしみて、とても良かった。でも妙に共感できたのは、私がヨーロッパに住んで似た人生を送っているからだろう。それにしても、彼女の感性はすごい。本書は、彼女がフランスやイタリアへの留学時代や結婚してからの生活のなかで出会った人々や、訪れた場所、日本でのミッションスクールで暮らしながら考えたことなどが綴られている。全く偉そうでないのに、教養がにじみ出る文章である。 イタリア人の夫に先立たれるところは、胸が痛んだ。ドイツ人の友人の話もとても良かったし、オリエント急行の話も素晴らしかった。

Posted by