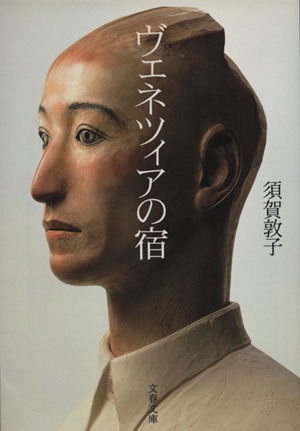

ヴェネツィアの宿 の商品レビュー

少女期や留学時代のことを振り返ったエッセイ集。 須賀敦子の本はおそらくこれで4冊目だと思う。 読み重ねていくと、だんだん深く沁みてくる文章。 戦直後のミッションスクールの寄宿学校の様子などは、何かもう、どこの世界の話だろうと思えてくる。 英語劇のために「Lord」という言葉が「...

少女期や留学時代のことを振り返ったエッセイ集。 須賀敦子の本はおそらくこれで4冊目だと思う。 読み重ねていくと、だんだん深く沁みてくる文章。 戦直後のミッションスクールの寄宿学校の様子などは、何かもう、どこの世界の話だろうと思えてくる。 英語劇のために「Lord」という言葉が「正しく」発音できるまで執拗に練習を強いる修道女がいるかと思えば、アメリカから来たシスター・ダナムは「レクリエーション」の時間に野球を導入し、「ケイトノアタマー(woolen headの直訳)」と叫びながら、生徒よりも嬉々としてグラウンドを駆け回る。 小公女の世界のようでもあり、井上ひさしの育った孤児院のようでもあり…。 留学時代、学生寮で出会った韓国の留学生のキムさんや、ドイツから中学教師の職をなげうって来たカティアなどのエピソードも、それぞれに心に残る。 若いころ周囲の反対を押し切って筆者の母を娶ったはずなのに、いつのまにか家を出て他の女性と暮らしている父親のことも、この本にはたくさん出てくる。 愛憎半ばするだろうに、亡くなったあととなってはさまざまに思い出されるようだ。 「旅のむこう」は、不仲になっていた両親と、イタリアで結婚生活に入った後一時帰国していた筆者が国内旅行をした思い出を描いている。 読み進めて、昔大学入試の問題集に出ていた文章だと気づいた。 どんな家庭なのか、その後どうなるのかと思いながら読んだので記憶に残っていたのだろう。 頼りないようなお母さんが、時に筆者の背中を押しつつ、娘が遠くに行ってしまうのを寂しく思っている様子がほろりとする。 こんな終わり方だったんだ、と知ることができてよかった。 見ぬ世の人々のたたずまいの美しさが伝わってくるような気がした一冊だった。

Posted by

ミッション系の学校での寄宿生活のことやヨーロッパ留学、父や母のことが綴られる。物悲しく痛々しさを感じたが「うかうかと人生をついやす」ことなく旺盛に生きたことや、著者が昭和4年生まれということにも驚かされた。心地よく心が研ぎ澄まされる文章。

Posted by

『ヴェネツィアの宿』読了。 昨年の古本市で購入した本です。深いところから湧き上がる美しく透明感のある言葉の数々に度々溺れていました。イタリア文学者である著者のエッセイ集で時系列はバラバラであるが戦中・戦後の日本、フランス、イタリアを舞台に描かれておりました。 実際のところ戦後の混...

『ヴェネツィアの宿』読了。 昨年の古本市で購入した本です。深いところから湧き上がる美しく透明感のある言葉の数々に度々溺れていました。イタリア文学者である著者のエッセイ集で時系列はバラバラであるが戦中・戦後の日本、フランス、イタリアを舞台に描かれておりました。 実際のところ戦後の混乱ですごく大変な思いや苦労をされた時代に生きてきた方だと思う。この著書では須賀敦子さんと著者の記憶の中で登場する彼らはそんなことすら微塵も感じない関係性を築いており、美しい言葉に昇華しているような印象を受けました。心の蟠りが溶けていくよう、汚い言葉で罵るのではなく、その時代を懸命に生きてきた人を讃えているような。どうすることもできない事に対し苛立つのではなく、残されたものとして許し許されるように生きているような。俯瞰し、追体験しているような内容でした。 うちの祖父母と同じ時代を生きた方なので、こんな感じだったのかなと想像してしまう。 今日は終戦記念日ですがお祖母ちゃんの誕生日です。91歳。その辺にいるお祖母ちゃんと違い、お祖母ちゃんっぽくなくあまり好きになれなかった。祖母は大学進学をしたくても女だからという理由で叶わず、資格取得しバリキャリで働き結婚出産がその当時では遅すぎると言われた年齢でしたが、まだ生きている。 好きになりたかったが、なれなかった。が正しい表現かもしれない。うちの祖母が歩いてきた人生は変わっていて普通ではなかった。祖母は分かっていたのかその孫である私が辿る人生も普通ではないと示唆しているようなところがあった。それでもいい。嫌なことされたこともあったが好きになってもいいと読んでいるうちにそう思ってしまった。事実を捻じ曲げ美化していくのは好きではないけど。美化というよりも許すことになるのか?(またずぶずぶと深みハマる…)まーいいや。 いつの時代において唯一無二の人生が転がっている。ひとりの女性が生きた戦後の国際色強めな人生を垣間見れて面白かったです。 2024.8.15(1回目)

Posted by

全体的に物悲しくも、それでいて読み手を作者の思い出の中に強く引き込むようなエッセイ集でした。 どこか小説っぽさがありました。かなり時間が経った過去の出来事を冷静に見つめなおしながら書かれた作品なのではないかなと思いました。

Posted by

読書の胆力が足りない、私には、まだ。 母の苦しみ、父の身勝手さ、その辺りだけは惹かれるものの、イタリアの舞台にいまいちしっくり馴染めず。 いつかきっと、いつかもっと。

Posted by

どこが面白いのでしょう?面白い本ではないのでしょうが、どこが良い本なのでしょう?こんな個人的な回想録、どうでも良いです。個人の日記として残せば十分だと思います。それを出版して金儲けをするなんてただの悪趣味です。こういったジャンルの出版物が一定数あるようで何度か挑戦してみましたが、...

どこが面白いのでしょう?面白い本ではないのでしょうが、どこが良い本なのでしょう?こんな個人的な回想録、どうでも良いです。個人の日記として残せば十分だと思います。それを出版して金儲けをするなんてただの悪趣味です。こういったジャンルの出版物が一定数あるようで何度か挑戦してみましたが、これを美しいとか引き込まれたとか受けとめる感覚は残念ながら私には無い様ですので、このジャンルは二度と手に取らないことにしようと思いました。もちろん半分もいかずに途中挫折です。

Posted by

慌ただしい日々の中で、自分を整えるために 読むような本です。 しっとしとしたヨーロッパを感じられます。

Posted by

家族、そしてさまざまな人たちとの出会いが著者の人生に大きく影響を与えたのだなあと感慨深かった。戦後間もない時代、その時代に留学を実行したことや結婚を目標としない女性の生き方を考えていたことに感動する。女性として憧れる生き方だ。また、文章の表現が丁寧で美しく、その土地の空の色や風、...

家族、そしてさまざまな人たちとの出会いが著者の人生に大きく影響を与えたのだなあと感慨深かった。戦後間もない時代、その時代に留学を実行したことや結婚を目標としない女性の生き方を考えていたことに感動する。女性として憧れる生き方だ。また、文章の表現が丁寧で美しく、その土地の空の色や風、空気感、草花の色など自分も体験しているように感じ、読んでいて心地良かった。

Posted by

洗礼者ヨハネは、苦行しながらキリストが世に出るのを待ちわびたというが、キリストのようにはではでしく弟子に囲まれるのでもなく、これといった逸話もないまま、ヘロデ王の逆鱗にふれて処刑され、孤独な生涯を終える。ヨハネは、生きることの成果ではなくて、そのプロセスだけに熱を燃やした人間とい...

洗礼者ヨハネは、苦行しながらキリストが世に出るのを待ちわびたというが、キリストのようにはではでしく弟子に囲まれるのでもなく、これといった逸話もないまま、ヘロデ王の逆鱗にふれて処刑され、孤独な生涯を終える。ヨハネは、生きることの成果ではなくて、そのプロセスだけに熱を燃やした人間という気がしないでもない。 待ちあぐねただけの聖者というのも悪くない。 大聖堂まで。フランスシャルトルの大聖堂の外、洗礼者ヨハネ像を見て。 オリエント・エクスプレス 憎いとも思っていた父との会話に心打たれる。

Posted by

イタリア生活を書いた内田洋子さんのエッセイ集を読んだので、今度は須賀敦子さんのイタリア地名の付いたエッセイ集を読んでみた。 お二人とも素晴らしい文章力をお持ちだが、視点は全く逆である。 内田さんはご自分を透明化させて周りの人たちを小説のように描写する。 しかし、須賀さんは...

イタリア生活を書いた内田洋子さんのエッセイ集を読んだので、今度は須賀敦子さんのイタリア地名の付いたエッセイ集を読んでみた。 お二人とも素晴らしい文章力をお持ちだが、視点は全く逆である。 内田さんはご自分を透明化させて周りの人たちを小説のように描写する。 しかし、須賀さんは何処までいっても須賀さんご自身なのだ。 戦前からカトリックの学校に通い、戦後は同じ系列の修道院が経営する専門学校、それからまだ女性が大学へ行くことが珍しかった時代に大学へ進み、さらにフランス、イタリアに留学された。 確かに、裕福なご家庭に育たれており、高い学問を積んだり海外へ積極的に出たりということが出来る文化的背景のある方だったが、それでもまだまだ女性が大学まで行くことや留学まですることに偏見を持つ両親を説得して出国されたのだ。大学での文学や歴史の勉強の中で「どうしてもフランスやイタリアに行って見なければ分からない」という衝動にかられたからなのである。 戦前の兵庫から東京、戦後のフランス、イタリアとどこへ行ってもそこで出会う本や町や人が須賀敦子という人を形作ってきた。須賀さんの書くエッセイは須賀さん自身が主人公の小説のようだ。 戦後、修道院の経営する寄宿学校に入ったとき、中世のような時代遅れの訳のわからない規則縛られ、不自由な生活を送りながらも「戦争中に工場で働かされてばかりのころよりはずっといい」と、中世と現代、西洋と東洋、戦前と戦後が混在したような不思議な寄宿学校生活を好奇心を持って受け止めていた、そんな目のキラキラした少女。清貧と言う言葉が似合う。アニメ化して子供たちに見せたいな。 須賀さんが初めてパリに行かれたときの印象は安野光雅さんの挿絵入りで朗読したい。ホテルの窓からすぐそこに見えた、白く輝くノートルダム大聖堂がぽっかり宙に浮かんでいた。その「薔薇窓の円のなかには、白い石の繊細な枠組みにふちどられた幾何模様の花びらが、凍てついた花火のように、暗黒のテラスの部分を抱いたまま、しずかにきらめいている。」 その後のフランス中の学生が参加する年に一度の大巡礼の旅は映画で見たい。お弁当として、バケットを無造作にリュックに挿して歩く学生の姿。歩きながらの熱気溢れる学生たちの討論。農家の納屋に泊めてもらい、ハイジのように干草をベッドにして寝る。 病気だというのに家にちっとも帰って来ない父親を京大病院に訪ね、そこで父親の愛人と出くわしてしまったことを悩みながら母親に打ち明けるシーンは、そうだな朝ドラみたいかな。 須賀さんは14歳の時に自宅の窓から身を乗り出し、ミモザの薫りを嗅いで、「ワタシは今日のことを一生忘れないだろう」「確かに私は二人いる。見ている自分と、それを思い出す自分。」と思われたそうだ。その視点が須賀さんご自身の生涯を小説のように豊かなものとされたのだろうと思う。

Posted by