- 中古

- 店舗受取可

- 書籍

- 書籍

- 1206-03-04

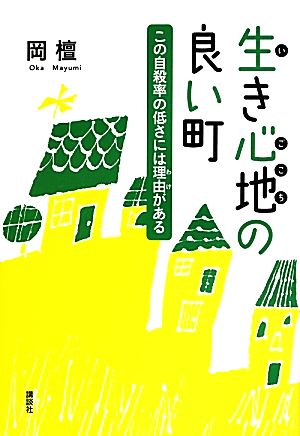

生き心地の良い町 この自殺率の低さには理由がある

定価 ¥1,540

935円 定価より605円(39%)おトク

獲得ポイント8P

在庫あり

発送時期 1~5日以内に発送

店舗受取サービス対応商品【送料無料】

店舗受取なら1点でも送料無料!

店着予定:1/2(金)~1/7(水)

店舗到着予定:1/2(金)~1/7(水)

店舗受取目安:1/2(金)~1/7(水)

店舗到着予定

1/2(金)~1/7

店舗受取サービス対応商品

店舗受取なら1点でも送料無料!

店舗到着予定

1/2(金)~1/7(水)

商品詳細

| 内容紹介 | |

|---|---|

| 販売会社/発売会社 | 講談社 |

| 発売年月日 | 2013/07/24 |

| JAN | 9784062179973 |

- 書籍

- 書籍

生き心地の良い町

商品が入荷した店舗:0店

店頭で購入可能な商品の入荷情報となります

ご来店の際には売り切れの場合もございます

オンラインストア上の価格と店頭価格は異なります

お電話やお問い合わせフォームでの在庫確認、お客様宅への発送やお取り置き・お取り寄せは行っておりません

生き心地の良い町

¥935

在庫あり

商品レビュー

4.5

83件のお客様レビュー

https://paz-library.opac.jp/opac/Holding_list?rgtn=00060965

Posted by

信頼する心療内科のカウンセラーからのおすすめ本。今までの自分ではセレクトしなかった本で、読み心地がよく、新しい発見が多くありました

Posted by

◆日本でもっとも自殺率の低い町の秘密 人口10万人あたりの自殺者数を自殺死亡率(略して自殺率)と言いますが、 都道府県別に調べてみたら、一番多い山梨県21.9人に対して、 一番少ない鳥取県は12.1人と2倍近い違いがありました(2024年厚労省統計)。 本書の舞台となる徳島県...

◆日本でもっとも自殺率の低い町の秘密 人口10万人あたりの自殺者数を自殺死亡率(略して自殺率)と言いますが、 都道府県別に調べてみたら、一番多い山梨県21.9人に対して、 一番少ない鳥取県は12.1人と2倍近い違いがありました(2024年厚労省統計)。 本書の舞台となる徳島県は16.1人と、全国平均の16.4よりは低いのですが、 著者が市町村別に子細に調べたところ、当時の徳島県海部町(現 海陽町)は、 8.7人に対して、両端に隣接する二町は26.2人と29.7人。 なんと3倍以上の開きがあったそうです。都道府県別の比較だけでは見えてこない事実です。 人口が少ない市町村では、1件あたりの増減が自殺率に大きく影響するため、 著者は、1973~2002年の30年分を調べ上げ、平均値を出して比べているのです。 このことから「この町には自殺を予防する何かがある」との問題意識を持ち、 4年をかけて調査し、その秘密を解明したのが本書です。 全国の市区町村別に、自殺率の低いベスト10を調べたところ、興味深いことに、 8位となった海部町以外は、すべて「島」の自治体だったそうです。 その意味で海部町は「日本でもっとも自殺率の低い町」といえるかもしれません。 こうして著者は何度も海部町に通い「自殺予防因子」の調査を始めたのです。 「そもそも、発生したことの原因は突き止められても、 発生しなかったことの原因はわからないのではないか」という周囲の心配をよそに、 遂に5つの自殺予防因子を見つけ出しました。 まずは「いろんな人がいてもよい、いろんな人がいたほうがよい」ということ。 いわば多様性ですが、おもしろいことに、海部町は、老人クラブの加入率は低く、 赤い羽根募金も集まりが悪いそうです。要は、統制や均質を避けようとする傾向があり、 同調圧力が弱く、異端の人も異端のまま居やすいといえそうです。 次に「人物本位主義をつらぬく」。これは、年齢・地位・学歴・家柄などに囚われないということ。 年長者だからといって威張らず、 町の人事でも、年功序列ではなく、適材適所が伝統になっているとか。 そして「どうせ自分なんて、と考えない」。お上頼みにはせず、 主体的にかかわろうとする気風があるようで、いわゆる自己効力感が高い人が多いようです。 さらに「『病』は市(いち)に出せ」。これは現地の旅館のご主人から聞いた言葉で、 「悩みやトラブルは隠さず、やせ我慢せず、思い切ってさらけ出せ、早めに相談せよ」 という教えなのです。 最後に「ゆるやかにつながる」。自治体の比較アンケートでは、 「日常的に生活面で協力しあっている」と答えた人は、 自殺多発地域の町では44.0%だったのに対して、意外なことに海部町は16.5%。 ともすると助け合いは粘質なつきあいになりがちですが、 海部町のコミュニケーションは淡白な印象があるそうで、基本は放任主義。 そうした「ゆるやかなつながり」が、むしろプラスに働いているのです。 なお、本書では自殺率は、過疎地や標高の高い地域ではなく、傾斜地であることが関係しており、 傾斜が強くなるほど自殺率への影響が高まるというデータを明 らかにしています。 「傾斜は人間にストレスを与える」ということかもしれません。 この研究は、著者の博士論文で、丹念に調べ上げた成果は注目を集め、 第1回日本社会精神医学会優秀論文賞を受賞。 精神科医の森川すいめいさんも、著者の研究発表を聞いて大きな衝撃と刺激を受けたそうで、 以来「自殺希少地域」に足繁く通うようになります。そして5カ所6回を訪問、 それぞれ1週間程度滞在したときの記録と考察を本にまとめました。 タイトルは『その島のひとたちは、ひとの話をきかない 精神科医「自殺希少地域」を行く』。 著者は違えど、まさに本書の続編ともいうべき本。 タイトルからして興味津々。こちらもおすすめですので、是非読んでみてください。

Posted by