ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー の商品レビュー

そんな遠くない未来の日本もこうなるのかな?と考えた。 宗教が異なれば文化も変わるし、文化が変われば生活習慣も異なるし、そこに肌の色や嗜好的なものが入ってくるとますます複雑な状態が作られていくのだと思う。 お互いに違和感を感じてしまうのだろうけど、相手を尊重する心を持ちながら理解し...

そんな遠くない未来の日本もこうなるのかな?と考えた。 宗教が異なれば文化も変わるし、文化が変われば生活習慣も異なるし、そこに肌の色や嗜好的なものが入ってくるとますます複雑な状態が作られていくのだと思う。 お互いに違和感を感じてしまうのだろうけど、相手を尊重する心を持ちながら理解し合うことかな。 まずは自分の身近な人たちに対して気をつけていきたい。

Posted by

タイトルからハーフの子が偏見や差別を受けての悩みや心境を描かれているのかなと思い、手に取りました。 作品を読んでみて、日本の背景とは若干異なっていたとしても偏見や差別は根底にあり、決して他人事ではないなと考えさせられました。海外では人種や貧富などの差を言語として直接相手にぶつけ...

タイトルからハーフの子が偏見や差別を受けての悩みや心境を描かれているのかなと思い、手に取りました。 作品を読んでみて、日本の背景とは若干異なっていたとしても偏見や差別は根底にあり、決して他人事ではないなと考えさせられました。海外では人種や貧富などの差を言語として直接相手にぶつけているシーンが描かれていましたが、日本では態度とか表情で相手にぶつけてくる姿が描かれています。結構陰湿な感じを受けますが、実際に見かけそうな場面だと若干複雑な心境になりました。現実問題では多様性がー…と言っている割に差別しているのが見えてしまっているので、相手を理解する意識に乏しいのかな…と。 作中で特に心に刺さった箇所が、エンパシーとは何かと著者と息子さんが考える場面です。似ている言葉でシンパシーという言葉がありますが、それとの違いについても考えや作者や息子の経験を通して考えさせられる内容となっていました。シンパシーはかわいそうなだと思う感情や似たような境遇にある人や物事に理解を示す…と私は認識していますが、それだと自分と違う境遇にいる人を理解しているとは言い切れないと思い返しました。 著者の息子さんは違いに対してなぜそうなっているのか?どうしてなのか?と同情ではなく相手の立場について考えようとして日々の出来事と向き合っていました。この考え方は今の社会問題や相手の置かれている境遇を真に理解するためには必要な事ではないか?と向き合う姿勢から教えられたような感覚を抱きました。 日常で起こった事を書かれているノンフィクションであるため、文体はあまり深刻な印象を受けず読みやすいと思います。読んで満足できる作品でした。

Posted by

小学校まで治安がいい学校に通っていた息子が、元底辺中学校と言われている様々な人種が混在しており、人種差別も頻繁に起きる治安の悪い中学校に入学して、そこで起きる物語を描いた本。 差別について非常に考えさせられた本であった。日本でも表向きでは人種差別はなくなってきているが、それは...

小学校まで治安がいい学校に通っていた息子が、元底辺中学校と言われている様々な人種が混在しており、人種差別も頻繁に起きる治安の悪い中学校に入学して、そこで起きる物語を描いた本。 差別について非常に考えさせられた本であった。日本でも表向きでは人種差別はなくなってきているが、それは表出していないだけで、個々の心の中では存在しており、解消されているとは言えない。私は、差別に対して何も触れないのが1番という考えであったが、「それは起きている問題に対して何も知らずに無意識に差別していることと同じである。」とこの本を通じて学んだ。 これからは、起きている物事に対して「私は関係ない」と蓋をするのではなく、知ろうとする、理解しようとする努力をしようと思う。

Posted by

2024年「ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー」読了。ずっと読もう読もうよと思いながら、読めずにいた一冊。図書館に行ったらすでに二巻目も出ていた。人種差別的なヘビィな話かと思っていたら、そんなことはなく(もちろんそういう話が中心にはなっているけれど)、息子さんの生活する環...

2024年「ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー」読了。ずっと読もう読もうよと思いながら、読めずにいた一冊。図書館に行ったらすでに二巻目も出ていた。人種差別的なヘビィな話かと思っていたら、そんなことはなく(もちろんそういう話が中心にはなっているけれど)、息子さんの生活する環境や成長、それに伴う気づきをわかりやすく、少しドラマチックに描いているエッセイで、ずっと感動に見舞われながら読んでいた。「バッドでラップなクリスマス」や「ユニフォーム・ブギ」や「フォスター・チルドレンズ・ストーリー」などには涙。ちょっとした言い回しも、一つ一つのエッセイのタイトルもとても秀逸で、久しぶりにグッと来た一冊だった。二巻目もすぐに借りようと思う。

Posted by

最初の方はなんだか読み進めにくくて積読してたけどまた読み始めたらスイスイ読めて止まらなかった 旦那がこの子と同じイギリス育ちのイギリス×日本なので色々聞きながら読んでて楽しかった

Posted by

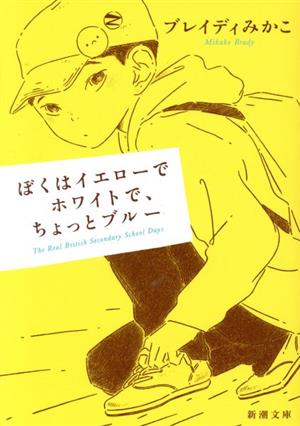

人種も貧富の差もごちゃまぜの元底辺中学校に通い始めたぼく。人種差別丸出しの移民の子、アフリカからきたばかりの少女やジェンダーに悩むサッカー小僧……。まるで世界の縮図のようなこの学校では、いろいろあって当たり前、でも、みんなぼくの大切な友だちなんだ――。優等生のぼくとパンクな母ちゃ...

人種も貧富の差もごちゃまぜの元底辺中学校に通い始めたぼく。人種差別丸出しの移民の子、アフリカからきたばかりの少女やジェンダーに悩むサッカー小僧……。まるで世界の縮図のようなこの学校では、いろいろあって当たり前、でも、みんなぼくの大切な友だちなんだ――。優等生のぼくとパンクな母ちゃんは、ともに考え、ともに悩み、毎日を乗り越えていく。最後はホロリと涙のこぼれる感動のリアルストーリー。

Posted by

東洋人の女性・筆者(イエロー)と白人の男性(ホワイト)から生まれた英国在住の僕は少しブルー。 ノンフィクション本大賞ということもあり、エッセイに近いながらも小学生の僕を通してさまざまなカルチャーと価値観の違い、白黒じゃ語れないグレーな部分を考えることができて面白かった^^ 無宗教...

東洋人の女性・筆者(イエロー)と白人の男性(ホワイト)から生まれた英国在住の僕は少しブルー。 ノンフィクション本大賞ということもあり、エッセイに近いながらも小学生の僕を通してさまざまなカルチャーと価値観の違い、白黒じゃ語れないグレーな部分を考えることができて面白かった^^ 無宗教で純日本人、日本在住だとこういう体験全然しないからなあ‥ EU離脱後〜とかPCとか難しい用語が飛び交う中でも筆者の語り口調がやさしいから読みやすい。子どもから大人まで読むべき本。

Posted by

海外の学校事情について知ることができてよかったです。日本とは教育の内容も環境もすごくちがうなと。 格差、ジェンダー、差別などなど常に問題をつきつけられて生活しているかのように感じられますが、本当のところはどうなのか。そういう部分だけを強調して書いているのか。ほかの親や子どもた...

海外の学校事情について知ることができてよかったです。日本とは教育の内容も環境もすごくちがうなと。 格差、ジェンダー、差別などなど常に問題をつきつけられて生活しているかのように感じられますが、本当のところはどうなのか。そういう部分だけを強調して書いているのか。ほかの親や子どもたちはどんなふうに感じて日々過ごしているのかが気になります。「中学校生活を書いたもの」ということだったのでエッセイかと思っていたら違う…?

Posted by

【2024年94冊目】 アイルランド人の父親に日本人の母親を持つ息子。イギリスで生活し、小学校はランキング1位のカトリック系の学校に通っていたが、中学校は一変し、俗に言う底辺校に通い始める。人種というアイデンティティや、文化に考え方の違いと向き合いながら息子と共に日々を送る。数珠...

【2024年94冊目】 アイルランド人の父親に日本人の母親を持つ息子。イギリスで生活し、小学校はランキング1位のカトリック系の学校に通っていたが、中学校は一変し、俗に言う底辺校に通い始める。人種というアイデンティティや、文化に考え方の違いと向き合いながら息子と共に日々を送る。数珠玉のエッセイ。 日本という島国に住んでいると、人種差別ということには結構無頓着になるなぁというのを改めて思わされた一冊。タイトルは息子さんがノートに書いた走り書きから取ったようで、多感な時期だからこその感受性で生み出された素敵なタイトルであることにまずは嘆息しました。 そして、作者さんもその夫さんも、もちろん息子さんも、右にも左にも強い思想を持っているわけではなく、どこか中立な立場で考えを持っているのが垣間見えて、読んでいる側としても重く受け止めなくて良く、肩肘張らずに読めたのが良かったです。もちろん人種の問題は遥か昔から人類に付きまとう難題ではあるので、この日本という島国に住みながらも頭を悩ませるきっかけの一冊とも言えるのが良かった。頭が悪いので、こういう物語風にしてもらえるの、とても良い、するする入ってきましたし、話を追いかけながら思考を巡らせる余白もありました。 続編も読んでみようかな。

Posted by

「期せずしてマジョリティー」 中年男性という時点で、日本において自分はマジョリティーに属している。多分。 そのおかげで受けずに済んでいる矛盾や葛藤はあるのだろうな。 著者のブレイディ氏は英国在住。イギリス人の配偶者と中学生の息子と暮らしている。イギリスにおいてはマーガレットサ...

「期せずしてマジョリティー」 中年男性という時点で、日本において自分はマジョリティーに属している。多分。 そのおかげで受けずに済んでいる矛盾や葛藤はあるのだろうな。 著者のブレイディ氏は英国在住。イギリス人の配偶者と中学生の息子と暮らしている。イギリスにおいてはマーガレットサッチャーの政策により少数の金持ちと多数の貧乏人が存在する格差社会が加速し、社会の分断が進んでいるようだ。暮らしている人々の特性は多様だが、その一部をあげつらいレッテルを貼って異質な物として捉えている。(アジア系、移民、貧乏人など) 考えてみれば、人々の持つ特性は多様である。(イエローでホワイト、イングリッシュでブリティッシュでヨーロピアン、男性、女性、その中間)沢山の要素を持つ個人が集まって生きている。その背景を慮るのは面倒だが、そのおかげで「無知」を回避することができる。 世界基準に照らせば、日本における多様性はそれほど複雑ではないかもしれない。それでもこのままの状態が継続するとも思えず、行く先を示す物語として示唆に富んでいると自分は読んだ。多様性はなにも民族に限らず、性別、年齢、経済力などそれこそ多くの階層で成り立っている。抑圧され見えづらくなっているがそれは厳然と存在している。その多様性から目を背けず、真摯に向き合うことで「社会を見る筋力」みたいなものが培われていくのではないかと思った。 ブレイディ氏の社会に対するシャープなまなざしは多様な英国社会の中できっと鍛えられていたに違いない、そしてその「社会筋」は息子に引き継がれているようだ。そういう人々がいると考えると未来は決して暗くはないと思った。自分もしっかり考えないといかんなと思った。

Posted by