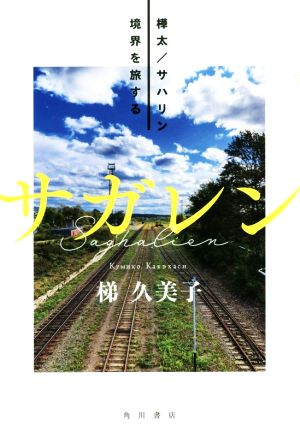

サガレン の商品レビュー

第1章は鉄道紀行、第2章は宮沢賢治の旅の考察。時代より名前が変えられてしまう島の歴史にも触れていて興味深く読めた。

Posted by

前半に惹かれるのは、鉄ちやんだからか。 後半の、賢治の旅が、もう一つ入りこむための鍵を見つけられなかった。

Posted by

- ネタバレ

※このレビューにはネタバレを含みます

今年90歳になった私の父は樺太からの引揚者だ。 だから、何度も国境線が引き直された樺太の、父が暮らしていた頃の風景が読み取れたら、と思って読んだのだ。 この本は二部構成になっていて、第一部は著者が寝台特急でユジノサハリンスク(豊原)からノグリキまでを往復する旅。 第二部は宮沢賢治の旅をなぞる旅。 樺太の領有の歴史を整理すると以下のとおり ①1854(安政元)年 全島が日ロ両国の雑居地として定められる(日露和親条約) ②1875(明治八)年 日本は樺太を放棄し、千島列島を領有する(樺太千島交換条約) ③1905(明治三十八)年 北緯五〇度線を国境と定め、その南側が日本領となる(ポーツマス条約) ④1945(昭和二十)年 ソ連が北緯五〇度線を越えて侵攻し、以降、実効支配 こうやって見ると日本とロシア(ソ連)の2国間の問題のように見えるけれど、ウィルタ(オロッコ)、ニブフ(ギリヤーク)、ウリチ(サンダー)、エヴェンキ(キーリン)、サハ(ヤクート)などの少数民族の他にもアイヌ人や南朝鮮の人たちも住んでいた、大いなる雑居地だったのです。*( )内はロシア語読み 他民族多言語の土地だったので、日本語で話していても樺太なまりというのがあったと以前聞いたこともあります。 父の生まれ故郷と言っても今は外国。 遠くて遠い国と思っていましたが、③期の日本では、意外にも樺太は人気観光地だったようです。 というのも島国の日本に陸の国境線があったのは、この時のここだけだったから。 東京に住んでいた時、絵画館の駐車場の片隅にひっそりとある国境標石のレプリカを見てきました。 北海道にも北海道神宮の敷地内と道庁別館の資料室にあるのですが、父は見に行こうとはしませんでした。 国境を見たいのではなく、樺太に一度帰ってみたいのだと言います。 この本を読んで、改めて、父が生まれたのは大日本帝国だった日本なのだと思いました。 以前父に、日本史上の出来事は西暦ではなく紀元(皇紀)で教わったと聞きましたが、それも含めて大日本帝国だったのだ、と。 今、樺太は石油などの資源で景気が良くて、都市化も進んでいるそうです。 その反面日本時代のインフラも残っていたりして、北海道拓殖銀行の建物も健在だとか。 東京から飛行機で行くと、沖縄より近い樺太。 だけど遠いよなあ。 日本からの地図の持ち込みは禁止なんですって。 北方領土が日本の領土として書いてあるから。 こころの距離は相変わらずとてつもなく遠い。 日本がもっと早く降伏していたら、8月6日の広島への原爆投下も、8月9日の長崎への原爆投下も、8月11日のソ連の樺太侵攻もなかったのに、と思う。 思っても詮無いことだけれど、もっと早く降伏していたら…。 そしたら父と母は出逢わないから、私は生まれなかったけれど。 第二部の宮沢賢治の樺太行を巡る旅も面白かったけれど、やっぱり父のことを考えながら読んだ第一部のほうが印象が強い。 もう少し樺太についても勉強しよう。

Posted by

そうか、サハリンは近いんだ、と驚き、行ってみたくなりました。 チェーホフ、宮沢賢治、鉄道、どれも好きなので、繋がりが面白く一気読みしました。

Posted by

ノンフィクション作家の手によるサハリンの紀行文。大日本帝国時代には陸の国境線がある島として、著名人も訪れたとのこと。林芙美子や宮沢賢治といった過去の旅人たちの記録は、著者によって丁寧に紐解かれ、旅の記録に奥行きを与えているように感じました。 ブクログでレビューを拝見して、面白そう...

ノンフィクション作家の手によるサハリンの紀行文。大日本帝国時代には陸の国境線がある島として、著名人も訪れたとのこと。林芙美子や宮沢賢治といった過去の旅人たちの記録は、著者によって丁寧に紐解かれ、旅の記録に奥行きを与えているように感じました。 ブクログでレビューを拝見して、面白そうと思って拝読しました。 個人的には、前に冬の礼文島に一人旅をした際、稚内からハートランドフェリーという会社の船に乗ったんですが、色々調べていたらこの会社がサハリンのコルサコフまで国際航路を持ってるんだなーとわかり、いつか乗ってみたい…と思っていました。 今思うと、本当に、旅で「いつか」とか言うのは悪手でした…。 稚内~コルサコフの航路は本著に書いてあるとおり唐突に廃止され、今となってはロシア(南樺太をどう扱うかはありつつ)への渡航自体も現実的ではない。 その間に、本著にもあるようにサハリンの鉄道は日本時代の線路幅から、ロシア本土と同じ広軌に改軌されてしまい、新型車両やら高速化やらで面影も消えつつあるようで…。 本著が記録したのは、そんな改軌前のサハリン長距離列車の息吹で、ロシアの給湯器サモワールや「暖房地獄」のコンパートメントの様相まで、おそらくもう経験できないだろう質実剛健な車内を仮想体験する意味でも貴重な1冊なのかなと思います。 あとついでに、旅人目線だと、食事がしんどそうだな…と。本著に出てきた著者の食事はロシアパン、ハムエッグ、フィッシュバーガーに車内用カップヌードル。ユジノサハリンスク滞在時はちゃんとした夕食を取られたんじゃないかと思ったんですが、ネタになるレベルじゃなかったのかな…。 ここからは本著の内容ではないんですが、この島の鉄道、なんでわざわざ改軌したんだろ…と思ったのですが、ロシアでは本土とサハリンの間に橋を架ける話が持ち上がっているようで。世界は変わり続けてますね…。

Posted by

前半は完全に紀行文で、後半は宮沢賢治が訪れた樺太での足跡を辿っている。いまと昔のサハリン、それぞれの風景を想像させてくれて、興味深く読めました。

Posted by

ノンフィクション作家の梯さんが鉄道ファンであったとは知らなかったが、鉄道ファンが何より優先されるべきは「なかなか乗れない路線に乗る」「乗れるだけ乗る、乗りつくす」と書かれてあり、この鉄道旅は最高だったのだなと思った。 第一部、第二部の構成で読み易かった。 もっと歴史的要素が盛り...

ノンフィクション作家の梯さんが鉄道ファンであったとは知らなかったが、鉄道ファンが何より優先されるべきは「なかなか乗れない路線に乗る」「乗れるだけ乗る、乗りつくす」と書かれてあり、この鉄道旅は最高だったのだなと思った。 第一部、第二部の構成で読み易かった。 もっと歴史的要素が盛り込まれているのかと思っていたので、そのあたりは予想外ではあったが鉄道メインなので然もありなん…か。 樺太/サハリン 昔からさまざまな名で呼ばれてきた地。 アイヌ語、日本語、蒙古語など…。 この本書のタイトルは、宮沢賢治がこの地をそう呼んだかららしい。 第二部では、宮沢賢治の鉄道の足跡を辿り彼の残した詩や文を旅の風景を感じながら楽しめる。 自分にとってはまだまだ遠いと思ってしまうサハリンなのだが… 鉄道ファンでもなく乗り鉄でもないのだか… いつかは境界まで行ってみたいと思った。

Posted by

樺太、またはサハリン。何度も国境線が引き直された、境界の島。日露戦争後、ポーツマス条約によって日本はこの島の南半分(北緯50度線以南)を得た。そして日本は歴史上初めて陸の国境線を持つことになり、この国境線を観に、北原白秋や林芙美子、宮沢賢治などが訪れたという。 しかし1945年の...

樺太、またはサハリン。何度も国境線が引き直された、境界の島。日露戦争後、ポーツマス条約によって日本はこの島の南半分(北緯50度線以南)を得た。そして日本は歴史上初めて陸の国境線を持つことになり、この国境線を観に、北原白秋や林芙美子、宮沢賢治などが訪れたという。 しかし1945年の太平洋戦争終結直前、ソ連軍が日ソ中立条約を破って日本に宣戦布告。樺太でもソ連軍が国境線をこえて侵攻し、全島を占領した。 今、とくに高校などで使われる地図帳や日本国内で発行される一部の雑誌や書籍のなかでは、北緯50度線以南は白地になっている。これはどの国にも帰属していないことを現している。この地がかつて日本だったことを思い出す日本人が、現代ではどれほどいるのだろう。 数奇な運命を持つ島だが、明治から大正時代の文人たちは、いったい何に惹きつけられて遥々ここまで来たというのか。その答えは鉄路がきっと教えてくれる。 前半は冬のサハリンを寝台特急で北上し、北原白秋や林芙美子、さらにさかのぼってチェーホフが残した旅の記録を辿りながら、帝政ロシアの流刑地時代、大日本帝国時代の遺構、日露戦争・太平洋戦争の戦跡から見る近代史。さらにはふたつの帝国によって土地を奪われたアイヌやニブフなど先住民族の歴史をたどる。 後半は、妹トシを亡くした翌年、自身がサガレンと呼んだこの地をひとり訪れ、空や海、風や光のなかにトシの魂を追った宮沢賢治の旅の行程を辿る。この旅行の中で書き上げられたという幾篇かの詩を時系列に添えながら、信仰へのゆらぎや妹を喪ったかなしみを旅のなかで昇華させていく賢治の心象風景を紐解いてゆく。 奇しくもゴールデンカムイの舞台と一部被るところがあって、漫画と旅行好きな知人にも好評だった意外な一冊です。

Posted by

梯久美子の、サハリンへの2回の旅の旅行記。 1回目は、サハリン内の鉄道に乗ること自体が主な目的の旅。2回目は、岩手からサハリンまでの宮沢賢治の鉄道と船の旅を後づけた旅。 私は、本書を旅行記とは実は知らなかった。 私にとって梯久美子と言えば、硫黄島での栗林中将を描いた「散るぞ悲し...

梯久美子の、サハリンへの2回の旅の旅行記。 1回目は、サハリン内の鉄道に乗ること自体が主な目的の旅。2回目は、岩手からサハリンまでの宮沢賢治の鉄道と船の旅を後づけた旅。 私は、本書を旅行記とは実は知らなかった。 私にとって梯久美子と言えば、硫黄島での栗林中将を描いた「散るぞ悲しき」である。サハリンの一部は、第二次大戦前は日本の領土だった場所であり、そういった場所と戦争にまつわるノンフィクションだろうか?という程度の認識で読み始めた。 ところが、内容は思わぬ旅行記。また、梯久美子さんが、鉄道マニア、特に廃線マニアであることを本書で知った。鉄道マニアの梯さんが好奇心丸出しで旅する1回目の旅行記は楽しく読めたが、宮沢賢治についてほとんど興味のない者としては、2回目の旅行記は、読み通すのが、正直辛かった。

Posted by

サハリンと文学者 林芙美子、北原白秋そして宮沢賢治 銀河鉄道の夜がサハリンの鉄道だったとは 日ソ平和条約が締結されていない現在 北緯50度以南の土地は日本の領土なのだ しかしながら、実効支配しているのはロシア その地はロマンあふるる土地である コロナがなければ訪れていたのに

Posted by