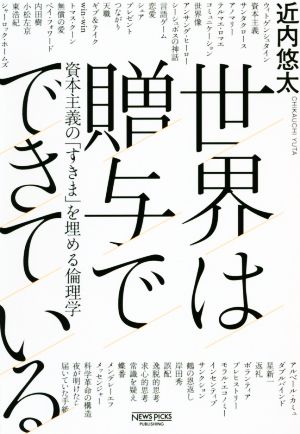

世界は贈与でできている の商品レビュー

贈与論について簡単に面白く書かれています。交換の論理だけではなく、贈与がある世界であってほしいものです。 ( オンラインコミュニティ「Book Bar for Leaders」内で紹介 https://www.bizmentor.jp/bookbar )

Posted by

何事も見返りを求めがちな現代社会において、「贈与」の重要性が高まると著者は指摘する。資本主義の隙間を埋める「贈与」のあり方を考察する一冊。

Posted by

深い。 贈与:無償で誰かに与えること。ここでは、物の贈与でなく、目に見えないことについて論じられる。 贈与は、交換とは対にあたる。 今の、自由で資本主義の社会。一人でも生きていけることを目指せと言われる。しかし、誰にも迷惑かけない社会とは怖い、という説明にドキッとした。誰にも迷...

深い。 贈与:無償で誰かに与えること。ここでは、物の贈与でなく、目に見えないことについて論じられる。 贈与は、交換とは対にあたる。 今の、自由で資本主義の社会。一人でも生きていけることを目指せと言われる。しかし、誰にも迷惑かけない社会とは怖い、という説明にドキッとした。誰にも迷惑かけない社会とは誰からも必要とされていないこと。迷惑とは頼られること、助けること。 しかし。資本主義を否定せず、むしろ資本主義のすきま、アノマリーに贈与というのがハマるというのも興味深かった。常識や普通のことと異なる異物性に着目し発見された英知の数々。感謝や賛辞を求めずに発見され、世の人に役立ってる、そんなことが数知れずある。我々はそういう贈与に気づこう、と。それに気づいたら、周りは贈与にあふれていて感謝するし、自分もそれを与える人になれると、社会は良くなる。 とても温かい哲学を読んだ。 ちょうど前日に訪れたクルミドコーヒーが登場して、あまりの偶然とタイミングにびっくりした。

Posted by

最近、大学の授業で贈与論に触れたことがあり関心があって、書店でタイトルを見かけ堪らず買って読んだ。 私たちの世界に潜む「贈与」の性質と、潜んでいる「贈与」の見つけ方がわかった。 私たちが交換というやり取りのすきまにしている「贈与」…。人間関係において大切な概念だったんだなって温...

最近、大学の授業で贈与論に触れたことがあり関心があって、書店でタイトルを見かけ堪らず買って読んだ。 私たちの世界に潜む「贈与」の性質と、潜んでいる「贈与」の見つけ方がわかった。 私たちが交換というやり取りのすきまにしている「贈与」…。人間関係において大切な概念だったんだなって温かい気持ちになった。 昨日ストーリーで少し話した「シェア」は、そんな贈与を次へと誰かへと繋げていこうとする心の働きが関係しているらしい。これからもシェアを通じて関わりあいつづけたい… … 読んだ後、自分で考えたんだけど "present" という英単語には、 pre/sent > 以前(誰かから)送られたもの みたいな意味があるのかなぁ…?とふと思ったの。そうやって受けてきたpresentを誰かに贈るのかなぁと。 このことは、作者も触れていないし語源には諸説あるので、完全に私の独自意見です!だけど読んだ人なら共有できる気がする…! 講義から関心があった贈与論について、知識を受けられてよかった。

Posted by

資本主義、市場主義があるからこそ、その「すきま」にアノマリーとして贈与が現れる。不当に受け取ったという健全な負債感から、贈与のメッセンジャーとなり贈与がつながっていく。差出人は受取人から「使命」を逆向きに贈与され、それこそが「生命力」となる。 第1〜8章までで語られてきた内容が第...

資本主義、市場主義があるからこそ、その「すきま」にアノマリーとして贈与が現れる。不当に受け取ったという健全な負債感から、贈与のメッセンジャーとなり贈与がつながっていく。差出人は受取人から「使命」を逆向きに贈与され、それこそが「生命力」となる。 第1〜8章までで語られてきた内容が第9章で1つにまとめられ、ストンと腑に落ちた。 この本のおかげで、自分の受取っていた贈与に気づくことができた。明日からも明るく生きようと思える名著。

Posted by

「受け取ってしまった」という感情は、私の中でとても思い当たる話でした。 人に大事にされてきた感覚や、いま生きている事自体が奇跡だと思い知るような経験(思いがけない不幸や生の偶発性に気付く経験)が今の自分を作っています。 「どうにかしてお返ししなきゃ!」と焦るような感情は確かにあ...

「受け取ってしまった」という感情は、私の中でとても思い当たる話でした。 人に大事にされてきた感覚や、いま生きている事自体が奇跡だと思い知るような経験(思いがけない不幸や生の偶発性に気付く経験)が今の自分を作っています。 「どうにかしてお返ししなきゃ!」と焦るような感情は確かにあります。 これが知らず知らずに原動力になり、日々自分は動いているんだなぁ… この本で言う「メッセンジャー」になっているんだなぁと振り返る事ができました。 献血、徘徊、サンタクロース、蝶番、テルマエロマエ、誤配、すきま この辺りのキーワードがとても面白かったです。 win-win、やりがい、生きがい等の言葉が好きだった自分が恥ずかしくなりました。 「交換」思考で生きると誰かが苦しくなる。 お返しできるものがなくなると詰んでしまう。 それは自分かも知れない。そう考えると恐いです。 手紙が届くには時差がある。届いていたことに気がつくのにも時差がある。 届いて、読んで、忘れて、また読み返して。 こんな風に過ごすと楽しいし、楽ちんだろうな… 「交換」思考は出した手紙の返事がまだ返ってこないと、自宅前のポストでウロウロ、イライラしているような状態かも知れません。 「贈与」思考を自分の中に取り入れたいです。 分かり易い「やりがい」や「ありがとう」の言葉は求めないようにいたい。 それが無い時にすぐに止めたくなるから。 あらゆる仕事が人手不足になりそうですね。 誰を助けるか分からないから、そりゃ献血も減りますよね。 きっと行動し続ける為に、「これは贈与だ。 もう既に自分は沢山受け取っている」感覚が大切なのでしょうね。 労力や愛情を川に流すようなイメージで良いのかも…と思いました。私自身、過去の人たちの作ってくれた流れに乗っかってプカプカ浮いてこられたのだから。

Posted by

内容を知らずに表題から経済的な話かと思って読み始めたら、倫理的な話だった。交換との対比で贈与は認識された時点で成立、というあたりは面白かったのだが、途中から双方向で未来から過去へ、みたいな話の辺から贈与と定義しているものがなんだかな、と感じるように。最後はやや違和感で終了。

Posted by

期待しすぎたな、という感じは否めない。ただ学びはあった。人の良心に頼るシステムに不信感をもっていた僕はどうやら間違いだったみたい。スキマは大切らしい。そして、その良い加減なところで生きる贈与こそ、これからの資本主義の希望になりうる。

Posted by

3年の積読を経て読了 本当に良い本だった 息子が生まれてから最終章を読むことができてよかった 贈与は宛先があって初めて成立する 受け取り合いが本質 宛先受け手か構築される贈与論

Posted by

「すきま」として生きていきたい。 資本主義の隙間にある贈与。 読み始める前は、この贈与こそ素晴らしいと唱え資本主義を否定する本かと思っていた。 だが実際は、資本主義があるからこその贈与だということを教えてくれる素敵な本だった。 全てが交換でもダメ。全てが贈与でもダメ。 ...

「すきま」として生きていきたい。 資本主義の隙間にある贈与。 読み始める前は、この贈与こそ素晴らしいと唱え資本主義を否定する本かと思っていた。 だが実際は、資本主義があるからこその贈与だということを教えてくれる素敵な本だった。 全てが交換でもダメ。全てが贈与でもダメ。 資本主義という交換主義と贈与がバランスよく混じり合ってはじめて、人間社会はキラキラと輝く社会になれるのだ。 職業という交換手段に目が行きがちな現代において、その隙間をうめる贈与者として名も知れず誰かの役に立っていきたいなと強く思う。 この本から受け取ったものを、誰かに渡していこう。

Posted by