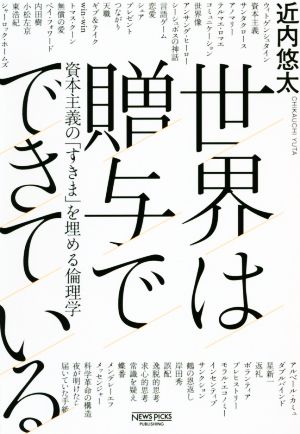

世界は贈与でできている の商品レビュー

贈与という行為はモノそれもの以上の価値を生み出す、時計をプレゼントとした時、モノ以上のプレゼントしたという価値が生まれる。しかし、それは、ものを貰えば返さなければならない、交換の論理に巻き込むということ。返せる場合はまだ良いが、返せなければ受け取り側が罪悪感を抱く呪いにもなりうる...

贈与という行為はモノそれもの以上の価値を生み出す、時計をプレゼントとした時、モノ以上のプレゼントしたという価値が生まれる。しかし、それは、ものを貰えば返さなければならない、交換の論理に巻き込むということ。返せる場合はまだ良いが、返せなければ受け取り側が罪悪感を抱く呪いにもなりうる。贈与はわたす人ではなく受け取り手が生み出す。受け取り手が贈与と気づくことで初めて贈与になる。 ホームズの推理に共通するのは「アノマリーの列挙」と「常識・確実な知識」の組み合わせによって、隠された謎を解くという方法論。贈与の差出人は名乗ってはならないということは、裏を返せば、贈与の差出人は名乗ってくれないということ。しかし、「届いていた手紙」は必ず痕跡を残す。痕跡はアノマリーというかたちででてくる。求心的思考と呼ぶ。世界と出会い直すための想像力。世界と出会い直すことで、私達は多くのものが与えられていたことに気づく。逸脱的思考。SFなどを呼んだ時の思考。 「受け取ってくれてありがとう」「困った時に私を頼ってくれてありがとう」これらは、差出人の側がなにかをあたえられたと感じたからこそ発することのできた言葉。つまり、贈与の受取人は、その存在自体が贈与の差出人に生命力を与える。宛先がなければ、手紙を書くことができない。そして、僕らは手紙を書かずには行きて行けない。「宛先てしてただそこに存在する」という贈与の次元がある。もはや一体どちらがどちらに贈与しているのかわからなくなり、「受取人」と「差出人」が刹那のうちに無限回入れ替わるような事態がある。ここではもはや「与える・受け取る」という階層差はなくなり、並列的な関係へと変わる。

Posted by

贈与と交換の違い。宛先があり、そこに意味が受取人によって見出される。順序は逆だということ。協働体感覚の方向が実は逆。

Posted by

無償の愛、自己犠牲、「見返りもないのになぜそんなに頑張れるの?」という一見不可解な人間の行動原理の答えを探してる時にたどり着いた本。 今この瞬間も平穏を保っているアンサングヒーローたちが全て目に見えるようになったら、息苦しくて生きてはいけない気もしてしまうけど。 サンタクロース...

無償の愛、自己犠牲、「見返りもないのになぜそんなに頑張れるの?」という一見不可解な人間の行動原理の答えを探してる時にたどり着いた本。 今この瞬間も平穏を保っているアンサングヒーローたちが全て目に見えるようになったら、息苦しくて生きてはいけない気もしてしまうけど。 サンタクロースの正体に気付くまでの猶予があるように、私たちには時間が用意されていた。 各々が、人から不当に与えられていた、もらいすぎてしまっていたという事実を受け止められるようになるまで時限的な措置が組み込まれているのだとしたら、非常に面白いと思った。 そして、「存在するだけで価値がある」例として、誰かの贈与の宛先であるという具体的な定義付けは初耳で新鮮だった。 頭上から降り注ぐ"受け取ってくれてありがとう"、という祈りが、世界のどこかで今も発されているのかも、などと想像してみる。 結局、贈与されたことに感謝や負い目を感じるかどうかは個人の良心や心がけ次第な気はするけど、ひとつの指標にはなる気がした。

Posted by

ウィリアム・バーンスタインの『「豊かさ」の誕生 : 成長と発展の文明史』で資本主義は民主主義を前提条件にしない、という主張に驚いたのが2017年でした。それから6年…現実の世界もパンデミック、戦争と向き合いながら資本主義の行き詰まりを感じているようです。首相が掲げる「新しい資本主...

ウィリアム・バーンスタインの『「豊かさ」の誕生 : 成長と発展の文明史』で資本主義は民主主義を前提条件にしない、という主張に驚いたのが2017年でした。それから6年…現実の世界もパンデミック、戦争と向き合いながら資本主義の行き詰まりを感じているようです。首相が掲げる「新しい資本主義」もいまいち理解出来ていないのですが、世界中の知識人が、ポスト資本主義、資本主義のチューニング、果てまた21世紀にマルクスを召還して社会主義を語るなど様々な投げかけをしています。そこで語られるキーワードとして資本主義の基本である「交換」に対比するものとして「贈与」が頻出していると思います。ということで岩野卓司『贈与をめぐる冒険―新しい社会をつくるには』に続く「贈与読書」でした。あるいは麻生武『6歳と3歳のおまけシール騒動: 贈与と交換の子ども経済学』のからの本でもあり、さらにはオラーフ・ヴェルトハイス『アートの値段』との繋がり本にも思えて来ます。なにか資本主義のこれからは、経済学だけでなく,哲学、倫理学、社会学、芸術…人類の知恵を総動員して立ち向かわなくてはならないプロジェクトなのでしょう。それだけに、それが途方も無い難問である気もします。そのハードさ対して、本書はめちゃくちゃソフトでわかりやすく、またあたたかい気持ちになります。「おいしい生活」でバブルを先取りし(?)「ほしいものがほしいわ」でバブル終焉を予言した(?)糸井重里が,この本を薦めるのもなんかわかる気がします。ただ、この本を読んでいる最中に視聴したNHKスペシャル「ルポ海外臓器移植」には「交換」と「贈与」の厳しいせめぎ合いがレポートされていて「世界は贈与でできている」の性善説に水をさされた気分にもなりました。アノマリーに対する感受性を強く持ちたいと願いますが…。

Posted by

感傷的理想論だと思います。いろいろ気になりましたが、まずは論述対象である世界のことをもうちょっと実証的等々の観点からも知ってから、あれこれ論じてほしいなあと思いました。内田樹氏の系列に連なってるひとなんでしょうかねえ。【2023年9月5日読了】

Posted by

「贈与は気づかれてはいけない。呪いになるから。(ビジネス的には返報性の原理ともいうかな)」 「でも、気づかれない贈与は贈与として成立しない。だから、未来の時点で気づかれる必要もある」 ってのはまさしくで。 サンタクロースのくだりは面白い視点(親からの負債として感じずに受け取...

「贈与は気づかれてはいけない。呪いになるから。(ビジネス的には返報性の原理ともいうかな)」 「でも、気づかれない贈与は贈与として成立しない。だから、未来の時点で気づかれる必要もある」 ってのはまさしくで。 サンタクロースのくだりは面白い視点(親からの負債として感じずに受け取れる設計)だなと。 個人的には、ローカルコミュニティを運営してるので、資本主義の弱い部分を補える仕組みをつくろうとしてるだけに良い視点を得たように思う。

Posted by

ワタシの中では「贈与論」と言えば、内田樹。大変失礼ながら、本書もその焼き直しかと思っていたのだけれど、さにあらず。それどころか内田の贈与論を超えていた。 加えて、昨今ますます目にするようになった資本主義批判かと思いきや、市場経済こそが贈与を贈与たらしめていると説く。目からうろこ。

Posted by

これはこれは読んでよかった。 最初の方とかはよくわからなかったけど、読み続けるとつながってくる。今って、人の人生に簡単にアクセスできるから、自分に足りないものばっかり見てしまって、お金も愛ももっともっとって、満たされない感情ばっかりになる人が増えていると思う。 でも私たちは、ほん...

これはこれは読んでよかった。 最初の方とかはよくわからなかったけど、読み続けるとつながってくる。今って、人の人生に簡単にアクセスできるから、自分に足りないものばっかり見てしまって、お金も愛ももっともっとって、満たされない感情ばっかりになる人が増えていると思う。 でも私たちは、ほんとはもうすでにたくさん貰っていることに気づける、想像力を持った"贈与の受取人"にならなければいけない。 冷房をかけた室内で寝れて、ぼーっとしながら起きて、ほぼ定刻に電車が来て、昨日見た同僚と今日も会えて、美味しいご飯をちゃんと食べれる。そういうあたりまえの安全な社会を、多くの働いている人や先人たちの努力によって私は"贈与"されている。自活できるよう育ててくれた両親、心の支えとなってくれる友人や恋人。見ず知らずの人の、過去の人の、何の気無しの思いやりを、時代を超えて受け取っていることもある。 受け取った、と自覚できたときに、人はまた見返りを求めず"贈与"することができる。 心が温まるこの仕組みを、とてもしっかり解説してくれた。とても沁みた。

Posted by

もやっとしていることが言語化されている。読んでよかった。人によって表現は違えど、言っていることは通じる部分がある。言語化することは大事。これも贈与か。

Posted by

月がきれいですね ・哲学とは人類の幸福な生存のための概念を作ることが生業だ ・贈与者は名乗ってはいけない。お返しがくるから。贈与はそれが贈与と知られない場合に贈与となる。しかし贈与はいつかどこかで気づいてもらう必要がある。あれは贈与だったよと後に把握される贈与こそ、贈与の名にふ...

月がきれいですね ・哲学とは人類の幸福な生存のための概念を作ることが生業だ ・贈与者は名乗ってはいけない。お返しがくるから。贈与はそれが贈与と知られない場合に贈与となる。しかし贈与はいつかどこかで気づいてもらう必要がある。あれは贈与だったよと後に把握される贈与こそ、贈与の名にふさわしい。 ・贈与は常に宛先に届くわけではない。 ・地球の自転が停止するといった逸脱的思考を持つことは大切。それは破局が起こる前に、破局を見ること。災害が起こる前に災害を経験すること。 ・歴史を学ぶことが大切。ただし、歴史を学びながらもし、自分がその世界に生まれ落ちていたら、この目には何が映るのか、どう行動するのか、何を考えるのかを意識的に考えるようにする。

Posted by