結婚式のメンバー の商品レビュー

「自分を変えてくれるはずの何か」に裏切られ現実を突きつけられる年頃の少女の話。「狂っているのは自分なのか?それとも周りにいる人間なのか?」こういった類いの苦しみは、ある一定の層には一生ついてまわるものです。そんなもがき苦しむ様も描いた普遍的な作品。

Posted by

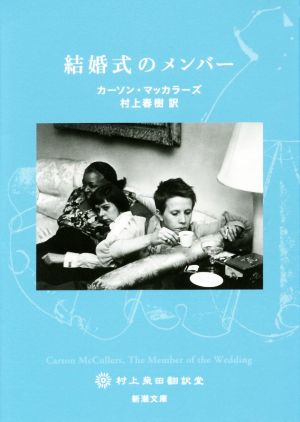

村上柴田翻訳堂、第一弾。 さすがに、素晴らしい作品。 親密な人と、たわいもなく、なんでもない当たり前なことをしている時が実は一番幸せであり、その幸せな時間は瞬間瞬間過ぎ去って消えていく。そのことに私たちは普段気づいていない。 「ライ麦畑でつかまえて」、「異邦人」のような青春を...

村上柴田翻訳堂、第一弾。 さすがに、素晴らしい作品。 親密な人と、たわいもなく、なんでもない当たり前なことをしている時が実は一番幸せであり、その幸せな時間は瞬間瞬間過ぎ去って消えていく。そのことに私たちは普段気づいていない。 「ライ麦畑でつかまえて」、「異邦人」のような青春をみずみずしく書いた小説に比肩するすごさ。ただ、よりナルシスティックな要素が少なく、シンプルで少し滑稽に表現できているところが良い。そもそも人はみな滑稽であり愛おしい。 映画だと、ジムジャームッシュの初期作品やアキカウリスマキのような手触り、深みを感じる。 思春期の女の子を通して、人間のおかしさ、メランコリックさ、ずうずうしさ、などを絶妙にミックスし、日常の中の非日常を淡々と(それでいて狂気を含ませながら)表現している。また孤独さと、人と人のつながりあいなどの関係性がテーマとして書かれていると思う。 少女から女性へ成長しかけている主人公は、いろいろなことに気づきだし、疑似家族たちや父親から自立し、いままでの幼く古い「わたしたち」から脱皮しようとしている。 突拍子もなく、行動的でありながら、(ナイフをつかって暴力的だったり、男並みの荒々しさをもっていながら、)どうでもいい細かいことに繊細にこだわったりする。ナイーブな心理が、心理描写ではなく、情景描写と会話劇で緻密に立体的に構築されている。 フランキー(主人公)から見た、女料理人ベレニスは他人でありながら、母親代わり、お姉さん代わり。ジョン・ヘンリーはいとこだけど、弟や、子供代わりであり、本当の家族以上に家族らしい、繋がり(コネクション)がある。この構成を主題にして、リアリティーをもって成り立たせている。 フランキーの視点から書かれている小説という印象を受けるが、第一人称ではなく、第三人称で描かれている。 村上春樹があとがきで記載している以下がすべてを表している。すごい。 以下、「訳者解説」より この小説は単なる「人生の通過儀礼」を描いた小説ではないということだ。つまりこれは「かつてこういう少女時代がありました。そのようにして私たちは大人になってきたのです」という物語ではないということだ。カーソン・マッカラーズにとっては、ここに書かれた物語は、彼女の中でそのまま生きて継続している物語でもあったのだ。何がノーマルであり、何がノーマルではないのか、その謎を彼女はいまだに追い求めているのだ。とても真剣に、自分自身の意味をかけて。彼女にとって、その「気の触れた夏」は今もなを続いているのだ。だからこそこの『結婚式のメンバー』という作品は、そこに描かれた限定されたジあkンとその限定された時間は、現代にあっても確かな力を持って、我々に訴えかけてくるのだ。

Posted by

レビューも良さそうだから読んでみたけど、私には全くわからなかった…。思春期の微妙な心理ということを前提に読んだけど、私が全く違う性格だからか、こんなもん?と思いながらも、読んでいて辛くなってしまった。村上春樹さん訳なのも、私には難しいのかも。2016/11/4完読

Posted by

気の触れた夏を過ごす、多感な12歳の少女。 急に伸びた身長を持て余し、兄の結婚式への出席により、新しい世界へ抜け出せると確信している。 心身の成長目覚ましい思春期が、みずみずしい。

Posted by

主人公のフランキーはたった12歳の女の子です。一般的には思春期の入り口に立っている。しかし、考えていることはとても12歳とは思えません。早熟です。登場人物も彼女の従兄弟のジョン・ヘンリー、この子もまだ6歳、そして8月のある日、台所で彼らとブリッジをしながらフランキーの取り留めのな...

主人公のフランキーはたった12歳の女の子です。一般的には思春期の入り口に立っている。しかし、考えていることはとても12歳とは思えません。早熟です。登場人物も彼女の従兄弟のジョン・ヘンリー、この子もまだ6歳、そして8月のある日、台所で彼らとブリッジをしながらフランキーの取り留めのない話を受け止めているのは、黒人の料理女、ベレニスです。この3人の会話がこの物語の殆んどを占めています。 自分自身が何者なのか、自分を好きになれない彼女は、父の言葉に傷ついています。そこにアラスカで兵役をしていた兄ジャーヴィスが結婚式を挙げるために戻ってきます。兄は花嫁の実家のあるウインターヒルで結婚式を挙げることになっていて、彼女は式に父と参列する予定です。兄と花嫁、そして自分、彼女の中の私はわたしたちというメンバーを求めていました。属すべき、語るべき私たち、「彼らはわたしにとってのわたしたちなんだ」ということにフランキーは突然気がついたのです。そのため彼女の計画では、結婚式に参列したら家には二度と戻らないことを決心します。さらに自分で名前を変えてF・ジャスミンであるように振る舞います。その度にまるで気が触れたような会話や行動が示されるのですが、ベレニスがそれに一つ一つ答えます。皮肉っぽい現実的な言葉で引き戻すそのやり取りが見事です。結婚式に参列した後には…という展開はあるのですが、何と言っても12歳のフランキーの魂の軌跡が核になっています。最初の方は読みにくくとも何度か読むと味わい深くなる作品です。原作を読んだわけではないのですが、やっぱり翻訳者が村上春樹であるが故の良さがあるのでしょうか。

Posted by

10代前半の少女の多感さが、いかんなく描かれています。 偶然にも、津村記久子『まともな家の子供いない』と並行して読んでいたのですが、どちらの作品からも少女期の渇望と焦燥が生き生きと伝わってきます。 村上氏の訳文も見事。

Posted by

多感で繊細な思春期の少女の微妙な心理を見事に描き切った傑作、という評価が本作に関しては一般的なようです。 分かる方には分かるということなのでしょう。 私にはこの作品の良さがさっぱり理解できませんでした。 自意識過剰な主人公の自分勝手な脳内妄想の連続につき合わさせられるのがきつ...

多感で繊細な思春期の少女の微妙な心理を見事に描き切った傑作、という評価が本作に関しては一般的なようです。 分かる方には分かるということなのでしょう。 私にはこの作品の良さがさっぱり理解できませんでした。 自意識過剰な主人公の自分勝手な脳内妄想の連続につき合わさせられるのがきつかったというのが読了後の率直な感想でした。自分勝手さに根拠があれば共感もできたと思うのですが、若いから、ということ以上の理由を見い出すことが私にはできませんでした。日によって名前を変える行為についても??でした。

Posted by

自身が属する世界に対する疎外感や「リア充爆発しろ(ついでその余波で自分も死んでやる)」と感じたことのある人にとっては面白いし、そうでない幸福な人にとっては無用の長物なのが本作かもしれない。 アメリカの田舎町で暮らす12歳の冴えない少女が、兄の結婚式を心待ちにし、その結婚式で自分...

自身が属する世界に対する疎外感や「リア充爆発しろ(ついでその余波で自分も死んでやる)」と感じたことのある人にとっては面白いし、そうでない幸福な人にとっては無用の長物なのが本作かもしれない。 アメリカの田舎町で暮らす12歳の冴えない少女が、兄の結婚式を心待ちにし、その結婚式で自分の生活が劇的に変化するのでは・・・と妄想しつつ、結局は何も変わらないというお話。主人公の言動の奇妙さは徹底しており、よくここまでこの年代特有の心理を描けたものだと関心する。 村上春樹と柴田元幸による海外名作復刻シリーズ「村上翻訳堂」の一冊であり、こちらは村上春樹が自ら翻訳。さながら、女の子版「The catcher in the rye」という感じか。

Posted by

12歳の少女フランキーが、兄の結婚式のときに家を出ると決める。 こちらは新潮文庫の村上柴田翻訳堂という新しいシリーズの中の一冊。 村上春樹さんが絶賛する作品は、大抵はじめて読んだときは肩透かしに似た感覚を覚える。これもそうかなという不安は的中。 12歳の少女という設定にオバサン...

12歳の少女フランキーが、兄の結婚式のときに家を出ると決める。 こちらは新潮文庫の村上柴田翻訳堂という新しいシリーズの中の一冊。 村上春樹さんが絶賛する作品は、大抵はじめて読んだときは肩透かしに似た感覚を覚える。これもそうかなという不安は的中。 12歳の少女という設定にオバサンはのめり込むことも寄り添うことも十分に出来なかった。 それでも、ギャツビーのときもそうだったが、再読時には思った以上に感動したり物語に引き込まれたため、もう一度読んで感想を新たにしたい。 日本人の12歳とアメリカの12歳は随分異なっており面白い。 日本人より、精神的にも肉体的にも5歳くらいは上と感じる。それでいて勿論大人ではないため、フランキーの不安定さは際立っている。 今にも男を色仕掛けで口説いてベッドへなだれこみそうでいながら、実際にふたりきりになればオタオタとパニックを来たしてしまう。 そういった部分など面白く読める部分も多いが、村上春樹さんが絶賛する域には到達出来なかった。残念。 また、短めな作品でありながら、途中までゆったり進行しているのに、最後はドタバタと終わってしまうところも戸惑うところだ。 アメリカ作品を読むと、コーンブレッドという食べ物がよく出てくる。 本書にも出てくるのだが、アメリカ家庭では大変一般的な食べ物のようで、お母さんの作ったコーンブレッドが食べたいと懐かしむように描かれていることが多い。 一体コーンブレッドとはどういった食べ物なのだろう。トウモロコシの練りこまれたパンだろうか。 日本でいうところの何に当たるのだろう。ちょっと気になった。 フランキー、いつかまた読み返すので、それまで本棚で休んでいてね。

Posted by

アメリカ南部の田舎町を舞台に、12歳の多感な少女フランキーのひと夏を描いた作品です。 主人公の行動や思考は突飛で共感し難く、周りの登場人物もどこかグロテスク。更に、全体的に陰気な内容とあまり救いのない話なのですが、2・3年に一度は読み返してしまいます。 主人公の強い閉塞感や疎外感...

アメリカ南部の田舎町を舞台に、12歳の多感な少女フランキーのひと夏を描いた作品です。 主人公の行動や思考は突飛で共感し難く、周りの登場人物もどこかグロテスク。更に、全体的に陰気な内容とあまり救いのない話なのですが、2・3年に一度は読み返してしまいます。 主人公の強い閉塞感や疎外感をありありと感じさせる手腕に、毎回「凄いな」と感心させられます。 長らく絶版でしたが、村上柴田翻訳堂シリーズから村上春樹さんの新訳で再登場しました。 できれば、デビュー作の「心は孤独な狩人」も訳していただきたいです。 ペンネーム:イカ☆リング

Posted by