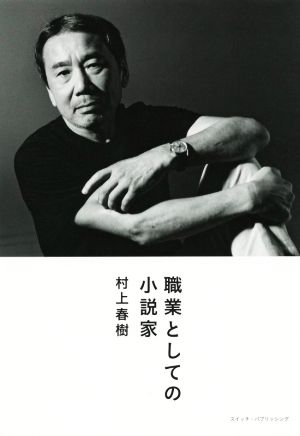

職業としての小説家 の商品レビュー

「職業としての小説家」村上春樹。switch 2015初出。 村上春樹さんは、個人的には1986年頃に(つまり「ノルウェイの森」1987の前夜に)、本屋さんで「風の歌を聴け」をなんの気になしに買って以来の「大好きな小説家」です。当時中学生でした。ただ、なぜだか村上春樹さんの小説...

「職業としての小説家」村上春樹。switch 2015初出。 村上春樹さんは、個人的には1986年頃に(つまり「ノルウェイの森」1987の前夜に)、本屋さんで「風の歌を聴け」をなんの気になしに買って以来の「大好きな小説家」です。当時中学生でした。ただ、なぜだか村上春樹さんの小説を読みたくない時期も10年くらいあったんですけれど。 この本は村上春樹さんが、ご自分が「職業としての小説家」であるということを主な題材として書いたエッセイ、と言っていいと思います。村上さんがおそらく60代のもの。ある年代以降、こういうのもそこここでマイペースに書かれています。やっぱり基本読みやすくて面白かった。けれど、致し方ないんですが題材がそうである以上、ぶっちゃけていうとどうしても自慢話ぽくなってしまうんですよね。なんにせよ、2015年当時から、村上春樹さんくらい長く(80年代、90年代、00年代、10年代)小説家・文章家として売れて、海外でも読まれている人って、日本史上いなかったですから。しかも明確に「売れそうなものを書いているわけじゃない」という非常に個人主義的なスタンスで。 実は村上さんのこの手の自分史的な文章は今までもよく読んできたので、目新しい発見というのは無かったんですが、面白かったのは、 ●創作する人として、最終的には「自己満足」のところで充足するしかないし、そこがあれば良しとするしかないよね、という感覚を明言していること。 ●団塊の世代、学生運動の世代として、ある種の反骨精神を村上さんは貫けてしまった人なんだなあ、という感覚。別段村上さん自身が激しい学生運動家だったわけではないのでしょうが(わかんないですけど)、精神的に強い反組織、アンチ権威、個人主義、リベラリズム、フロンティア精神、前の世代の大人たちとの距離感、闘争的な理想主義、そして「戦争を知らない子供たち」としての劣等感みたいなもの、そんなものがごちゃごちゃと、明確にあるんだなあ、と思いました。 なんかその我が道をゆく的な個性とか、でも時代を経る中で自分なりにスタイルが変貌・成長していく感じとか、表現者としてはちょっと「中島みゆき」とか「手塚治虫」とかを感じてしまいました。

Posted by

著者自ら初期の1人称の中編作家から複数の視点からの長編作家へ意識的に移行したプロセスを語り、興味深かった。 平凡でいながら非凡な鍛錬を自らに課す執着的な性格が彼の著作をものにしてきたことがよくわかる。 ただ正直に記述しているせいかそれとも本来つまらない人なのかサービス精神に欠ける...

著者自ら初期の1人称の中編作家から複数の視点からの長編作家へ意識的に移行したプロセスを語り、興味深かった。 平凡でいながら非凡な鍛錬を自らに課す執着的な性格が彼の著作をものにしてきたことがよくわかる。 ただ正直に記述しているせいかそれとも本来つまらない人なのかサービス精神に欠けるのか本作は小説や紀行文ほど面白くはなかったのが正直な感想。

Posted by

- ネタバレ

※このレビューにはネタバレを含みます

本書は村上春樹さんが「小説を書くことについての集大成」という思いで書き綴ったエッセイ。 「職業としての小説家」に憧れる人には、処女作「風の歌を聴け」で村上春樹さんが”自分らしい文体”を掴んだエピソードの2章は必読。また村上さんの文体に流れる「心地良いリズム」に影響を与えたジャズの、その無限の可能性について語る5章もオススメ。ジャズ喫茶を経営されてたくらいだからその「ジャズ愛」は筋金入り。 あと6章も小説家を生業とするための習慣が語られている。毎日1時間走り、調子が良くても悪くても5時間かけて400字原稿用紙10枚書くらしい。村上さんに限らず、ルーチンを崩さない偉人は多い。詳しくは中田Youtube大学「天才たちのルーチン(天才たちの日課)」に譲るとしよう。 「村上春樹作品好き」な人には9章が特にオススメ。引き算と簡略から得た処女作「風の歌を聴け」が言わば”スカスカで風通しの良い状態”であり、そこから作品を重ねる毎に「骨格を与え、肉付けをし、より複雑な物語に世界観と表現力を育てていった過程」をご本人が解説している。 村上さんのモチーフである「システム(体制)と個人(あるいは”壁と卵”と表現した方が馴染みがあるかも)」の原点が「退屈な学校生活」で既に確立されていたことが8章で語られているのも印象的だった。

Posted by

【読むきっかけ】 大学の図書館で目に留まった一冊。なんとなく、小説を書いてみたいと思っていた矢先、小説を書いてみたい人に向けた本は沢山あると思うが、どうせ読むなら日本で最も売れている小説家のものを読みたいと思ったからである。ちなみに、これまでに読んだ村上作品『色彩を持たない多崎つ...

【読むきっかけ】 大学の図書館で目に留まった一冊。なんとなく、小説を書いてみたいと思っていた矢先、小説を書いてみたい人に向けた本は沢山あると思うが、どうせ読むなら日本で最も売れている小説家のものを読みたいと思ったからである。ちなみに、これまでに読んだ村上作品『色彩を持たない多崎つくると、彼の巡礼の年』、『海辺のカフカ』の2作品である。なので、そんなに村上ファンという領域には到底言っておらず、なんとか彼のリズムが分かったという程度である。 【本書の概要】 本書に書かれている表現を一部拝借すると、この本は「村上春樹の自伝的エッセイ」であるといえる。小説家という人種の説明に始まり、著者の作品との向きあい方や彼を取り巻く環境、具体的な執筆プロセスから海外での活動経緯に至るまで書かれている。そこには村上春樹を知る上で、そして専業作家としてのあるべき姿勢の1つの答えを知る上で必要なことが載っている。 【本書の位置付け】 出版されたのが2015年の9月であるため、長編小説で行くと『色彩を持たない多崎つくると、彼の巡礼の年』の後に書かれたエッセイである。また、全12章構成であり、7~11章部分が書き下ろし箇所となっている。 【感想】 期待を超える内容だった。 正直に言うと、職業作家とはどのようなメンタリティなのか、どうすれば彼らに近づけるのか。というぐらいのことを知るために手に取ったところではるが、それを超えてプロフェッショナルの有り方や、新たな世界の見方を得ることに繋がった。 本書明かされた重要な情報の1つに、彼の執筆ルーティーンである。毎朝4時に起きて4時間~5時間程度、原稿用紙10枚と決めて執筆にとりかかっているというものであるが、ここまでの売れっ子が毎日これを守っているということに、並大抵の人ではないことが伺える。私はこのプロフェッショナルに驚愕し、かつその生活に憧れをやはり感じた。 また、面白い表現の1つに「小説は頭の悪い人達が書いている」というのがった。物事を短い言葉で説明できずかつ要領を得ない人だから創りだせるものがあるのだと。これは誤解を生む表現かもしれないが納得できる。プロセスに美を見出す。結論を書いてもなににもならない。野球のスポーツニュースを結果だけで見たらいいじゃんじゃいというのと同じである。 この本を参照にした際には、自分が小説家に向いているかどうかをチェックてみよてほしい。{読書家であるか、学校を楽しいと感じなかったか、空想をするのが好きか、結論を保留にする傾向があるか、周りを観察しているか、多くの人と会っているか}これらの質問の答えが「Yes」であれば小説家に向いていると、村上は言う。 村上が自分のスタイルを英語を用いて確立したというエピソードも面白かった。一度英文で筆を走らせ、その後その文章を日本語に逆翻訳するのだ。一見、非効率で手間に思えるが、そうするこで表現が洗練され他の文章と変わった独自性が生み出されるという。私はこの文章を読みながらある出来事を思い出した。中学の時の美術の先生が、私達生徒に対して「今日は絵を逆さにして描いてみて」と言ったことである。例えば、リンゴの静物画を描くのであれば、へたの部分が自分よりになるように描く、という具合にである。おそらく、この概念と同じ論理なんだろうと私は思った。 身銭を切ってくれる人の為に書く。 ここは、本書において私に最も響いた箇所である。村上春樹は自分の本を買ってくれる人にのみ向けて書いているという。多くの人が面白いと感じてくれるかどうかは問題ではない。大切なことは、お金を出してくれる人が面白いと思える内容かどうかだと。

Posted by

長い文章なのに、読むことに飽きない。 きっと講演もそうなのだろう。 独特の心地よい文章は、 何度も磨がれ、舐めされ、 極上の切れ味であったり、一滴になったところで 私たちの前に差し出されているのだ と改めて思った。 文章についてだけでなく、 生きること、健やかであること、 世...

長い文章なのに、読むことに飽きない。 きっと講演もそうなのだろう。 独特の心地よい文章は、 何度も磨がれ、舐めされ、 極上の切れ味であったり、一滴になったところで 私たちの前に差し出されているのだ と改めて思った。 文章についてだけでなく、 生きること、健やかであること、 世界のさまざまなことについて思うこと、 その一つ一つを丁寧に教えられたような読後感。 ずっと大切に読み重ねていきたい。

Posted by

- ネタバレ

※このレビューにはネタバレを含みます

問い 小説は 誰のために書くのか どのように書くのか なぜ書き続けるのか そして、小説を書くための強い心とは 答え 自分がめぐりあいたかった言葉は以下の部分だということに気づいた。 「どのような時代にあっても、大きな事件が起こって社会のリアリティーが大きくシフトするとき、それは物語のリアリティーのシフトをいわば裏打ちのように要求します。物語というのはもともと現実のメタファーとして存在するものですし、人々は変動する周囲の現実のシステムに追いつくために、あるいはそこから振り落とされないために、自らの内なる場所に捉えるべき新たな物語=メタファー・システムを必要とします。その二つのシステム(現実社会のシステムとメタファー・システム)をうまく連結させることによって、言い換えるなら主観世界と客観世界を行き来させ、相互的アジャストさせることによって、人々は不確かな現実を何とか受容し、正気を保っていくことができるのです。」 これこそ、自分が(小説に限らずいろいろなことを)(話すのではなく)「書きたい」と思った動機である。歴史にしろ、評論にしろ、あらゆる書き物は、「現実世界」「社会」等々の意味されるものに、意味するものを表象した記号であり、世界をどうとらえるかを示すという存在意義がある。ヒストリーであれ、ストーリーであれ、物語というものは、いうまでもなく、世界を語るものなのだ。50代になって、自分が見てきた世界をむしょうに語りたくなったのは、自分なりの物語を現実社会とうまく連結させ、この現実を受容する方法を示したいという欲求の表れなのだろう。 村上春樹が小説ということに限定するなら、こうした物語の機能を前提し、直接的には、自分が快さを感じるために「実感」のある物語を、読者とつながることを想定して書くこと、スピリチュアルな行為を継続するために、フィジカルな力を保持すること、そして、徹底的な自己相対化を図ること、が上記の問いに対する答えとなる。 目次 第一回 小説家は寛容な人種なのか 第二回 小説家になった頃 第三回 文学賞について 第四回 オリジナリティーについて 第五回 さて、何を書けばいいのか? 第六回 時間を味方につける - 長編小説を書くこと 第七回 どこまでも個人的でフィジカルな営み 第八回 学校について 第九回 どんな人物を登場させようか? 第十回 誰のために書くのか? 第十一回 海外に出ていく。新しいフロンティア 第十二回 物語のあるところ・河合隼雄先生の思い出

Posted by

何作か読んだことあるんですけど、独特の文体とか、(良い意味で)もやもやした読了感みたいなものの裏にあった作者の姿勢に触れられるのは楽しかったです。こういうすごい人がどういうことを考えて生きてるのかを聞けるのって幸せ

Posted by

- ネタバレ

※このレビューにはネタバレを含みます

村上春樹さんのエッセイは初めて読んだと思う。小説家になった背景や、小説を書いているときに考えていることや書き方、学校が嫌いで本ばかり読んでいたことや音楽ばかり聴いていたこと、本を読むと自分を相対化できて視点が広がること、誰でも小説は書けるけど、長いあいだ続けて書くには忍耐とかもってるものとかも大事になるという話が印象的だった。「海辺のカフカ」と「多崎つくる」の本を読んでみたくなった。

Posted by

かなり個人的な内容なので一般的な小説のハウツー本としては手に取らないのが吉(元々それを期待していたわけではない)ですが、著者のファンなので大変興味深く読めました。技術的な部分で参考になったのは第七回のフィジカルの章。雑文集を読んだ時も思ったけれど、物語に対する著者の向き合い方はか...

かなり個人的な内容なので一般的な小説のハウツー本としては手に取らないのが吉(元々それを期待していたわけではない)ですが、著者のファンなので大変興味深く読めました。技術的な部分で参考になったのは第七回のフィジカルの章。雑文集を読んだ時も思ったけれど、物語に対する著者の向き合い方はかなり好きです。学校の勉強は、自分はコツコツ物事に取り組む訓練として必要派ですが、己の中でルールを決めて、やりたい事にとことん向き合える人間には不要なんだろうなあと思った。あと、ここまで来ると奥さんがどんな人なのか気になってくる。

Posted by

読みながら、やはり私はこの方がとても好きだなぁと思う瞬間がたくさんあった。そして、この方の創る小説が大好きだなぁとも思った。正確には、この方の創る世界観に入り込むことが好きだなぁと思った。 私は初めて読んだのがノルウェイの森で、だけどそこまで大感動をしたわけではなく(世界的ベスト...

読みながら、やはり私はこの方がとても好きだなぁと思う瞬間がたくさんあった。そして、この方の創る小説が大好きだなぁとも思った。正確には、この方の創る世界観に入り込むことが好きだなぁと思った。 私は初めて読んだのがノルウェイの森で、だけどそこまで大感動をしたわけではなく(世界的ベストセラー!という色眼鏡があったからかも)、むしろその後に読んだ風の歌を聴けを読んで『この世界観は心地よい』と思って、そこから出版順に読み進めていくことでしみじみと大好きになっていったのだが(順番に読んだらノルウェイの森も違う感じ方でした)、なんとなくその理由が分かったような気がした。 これからも何度となくあなたの本に心を遊ばせることでしょう。ありがとうございます。と思いながら読み終わりました。

Posted by