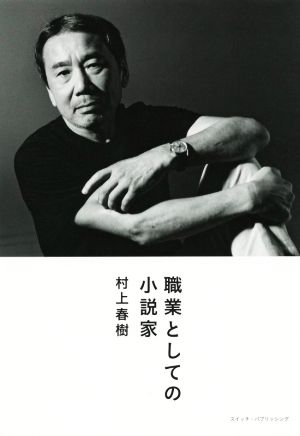

職業としての小説家 の商品レビュー

紀伊国屋書店が9割買い占めたと話題になっていた。 なので、紀伊国屋書店で購入。 珍しい視点で気軽にさらっと読めた。 ある意味、メイキングと言えるのかも知れない。 冒頭部分の村上が捉える小説家像は、そのまま大学教員と置き換えても通用する気がする。 単純に比べると同様な職業とは言えな...

紀伊国屋書店が9割買い占めたと話題になっていた。 なので、紀伊国屋書店で購入。 珍しい視点で気軽にさらっと読めた。 ある意味、メイキングと言えるのかも知れない。 冒頭部分の村上が捉える小説家像は、そのまま大学教員と置き換えても通用する気がする。 単純に比べると同様な職業とは言えないはずなのだけど。

Posted by

小説家という職業を選び、その道を歩むことになったこと、そして35年間その道を歩み続けて来た村上春樹の小説家とは何かを標した自伝的な本。「風の歌を聴け」は、「何も書くことがないということを書こうと思った。」というくらい、無心で自分自身と向き合って紡ぎだしたもので、それが若い、何か...

小説家という職業を選び、その道を歩むことになったこと、そして35年間その道を歩み続けて来た村上春樹の小説家とは何かを標した自伝的な本。「風の歌を聴け」は、「何も書くことがないということを書こうと思った。」というくらい、無心で自分自身と向き合って紡ぎだしたもので、それが若い、何かを抱えて鬱屈とした時代に思いっきりヒットしたんだと思う。 小説家はわりと体力を要する職業のようだ。「ラッシュアワーの電車に1時間乗ることに比べたら、好きなときに1時間外を走るくらいなんともないことです。」そのような生活を積み重ねて、創造力がより強固な、安定したものになってきたという。健康になるのだけれど、それだけのことじゃないんだと日常感じていた。それが何かはわからないけれど。そんな風に語る彼の中で、その何かは日常を輝かせる、磨きをかけた言葉とその言葉が纏う雰囲気を持ってハッキリとした存在になっている。 学校教育について触れているのも珍しい。ステレオタイプな人間を作って行くこと、教師の側も狭い目的意識で世界をバランス良く見る視野が失われている。村上春樹らしい所は、そのステレオタイプな集団教育自体を否定するのではなく、個人的なものとの間を大切にしないといけないと警鐘を鳴らす。 小説家の道を選ぶかどうかは別にして、自分を見つめながら、ある種の諦めや希望を持ったまま、繊細なのに意外と強気に自分らしい道をいけばいい。強いメッセージを感じる作品。ジャズも小説も、好きで好きで仕様がない。そんな熱くなれることを大切に、そして丁寧に、日々積み重ねて。

Posted by

村上春樹が自らの職業である「小説家」について、読者に語りかけるような文体で解説したもの。といっても、小説家一般のことではなく、あくまでも個人的体験としての小説家についての解説である。 本書は、紀伊国屋が販社を通さずに初版の九割を出版社から直接買い取ったことでも話題となった。それは...

村上春樹が自らの職業である「小説家」について、読者に語りかけるような文体で解説したもの。といっても、小説家一般のことではなく、あくまでも個人的体験としての小説家についての解説である。 本書は、紀伊国屋が販社を通さずに初版の九割を出版社から直接買い取ったことでも話題となった。それはどうでもよい。発売数日後でもAmazonで普通に買えるし。 村上さんは、括弧書きで小説家の「資格」という言葉を使う。もちろん小説家になるのに資格試験を受ける必要はない。村上さん自身も、小説とは間口の広いもので、そのためか小説家はこの世界に入ってくる人に対して寛大だという。それでは、小説家の「資格」とは何か。それは、村上さん自身がそう語るように小説を書くことが楽しいことでないといけないということなのかもしれない。書くことは、音楽を演奏するのと似た感覚だという。それを村上さんは「自由でナチュラルな感覚」と呼ぶ。 小説家の「資格」とともにこの本で書かれているのが、帯でも「自伝的エッセイ」と銘打たれているように小説家となったきっかけやどのように小説を書いているのかなど小説家の「実践」についてつづられている。自身、非常に個人的であると言うだけあって、一般的な小説家とは違っているのかもしれないが、小説家としての実践についてとても自覚的で興味深い。 もちろん、過去にも何度も紹介されて有名な小説家になることを決めた神宮球場のエピソードにも詳しく触れられている。「「自分は何かしらの特別な力によって、小説を書くチャンスを与えられたのだ」という率直な認識」(p.53)という言葉が印象深い。 村上さん自身があとがきでも書いているように、本書の内容にはどこかで読んだことがあるような内容も多い。具体的には、『走ることについて語るときに僕の語ること』や『夢を見るために毎朝僕は目覚めるのです』などで似たようなことが語られている。人称や固有名などの文体や小説技法のこと、海外での出版売り込みのこと、長編小説は午前中にきっちり十枚程度書き上げること、などがそうである。そういったことが端正にまとめられているが、新しい情報は少なかったかな、というのが正直な印象だ。 その中でも「第十回 誰のために書くのか」の章にある「著者と読者の間のナチュラルな、自然発生的な「信頼の感覚」」というのは実感がある。村上さんの書くものに対するある種の信頼があり、それが本書も含めて村上さんの書籍は出版されれば読者として常に読むという行為につながっている。村上さんは、小説を書くことは、スロー(低速)で効率の悪い作業だという。言いたいことを表現するのであれば、もっと手短に直接的に言うことが可能だと。それはもちろん読む側にとっても同じだ。また、村上さんが言うような信頼関係を取り結ぶのにも時間がかかる。それでも小説という形を取るのであれば、それは強制ではなく、「ナチュラル」にしか発生しない。そうか、「ナチュラル」であることがテーマであるのかもしれない。 ---- 紀伊国屋による買い付けはどのような影響を与えたのだろうか。もし仮に買い取りが前提のために地域の本屋さんまで本が行き届かず、結果、在庫があったAmazonから購入するといった行動を読者がすることもあったのかもしれないと思うと、もしかしたら地域の本屋さんでなくネットで本を買うという習慣が作られるきっかけを作ったということになった人もいるのではないだろうか。

Posted by

- ネタバレ

※このレビューにはネタバレを含みます

村上春樹が自身の小説の創作論を語った自伝的な一冊。 本人も認めているとおり、内容についてはこれまでのエッセイ等で本人が語っている内容との重複もところどころあるが、そうした断片的な情報をこうしたまとめて読める点で貴重。 読み終えて思ったのは、村上春樹が極めて誠実な作家だということ。例えば、1960年代後半の学生運動について、語る以下の発言は、言葉の持つ力という点について、極めてまっとうで誠実に感じ、印象深い。 「どれだけそこに正しいスローガンがあり、美しいメッセージがあっても、その正しさや美しさを支えきるだけの魂の力がなければ、すべては空虚な言葉の羅列に過ぎない。僕がそのときに身をもって学んだのは、そして今でも確信し続けているのは、そういうことです。」 (本書p37より) そういう誠実さが僕にとっても魅力的なわけであり、良いかどうかは分からないけれど、出る作品を読もうという信頼に繋がっているのだということを実感した。

Posted by

村上春樹さんのパーソナルな面がわかる自伝。小説家という職業について知るというよりも、生き方についてた改めて考える書という側面が自分にとっては強い。相変わらず流れるように頭に入ってくる。「走ることについて語るときに僕の語ること」はランナーについてのバイブルだが、こちらは生き方全般に...

村上春樹さんのパーソナルな面がわかる自伝。小説家という職業について知るというよりも、生き方についてた改めて考える書という側面が自分にとっては強い。相変わらず流れるように頭に入ってくる。「走ることについて語るときに僕の語ること」はランナーについてのバイブルだが、こちらは生き方全般についてのバイブルになり得る。

Posted by

15/09/11。 11/29読了。時間かかり過ぎだが、一気に読むより、じっくり読めた。極めて上質のエッセイ。今日は少し寒いけれど日向ぼっこで洗濯物に囲まれて読み終えた。幸せ。

Posted by

2015年83冊目。 村上春樹さん自身が言う「トンカチ仕事」という言葉がとてもしっくりくる、それくらいストイックで地道な作家。 「その光景はどこから生まれるの?」と、一見して「閃き」の作家にも思えるかもしれないけれど、実はとにかく規則を大事にし、身体を鍛え、多くのものを地道に溜...

2015年83冊目。 村上春樹さん自身が言う「トンカチ仕事」という言葉がとてもしっくりくる、それくらいストイックで地道な作家。 「その光景はどこから生まれるの?」と、一見して「閃き」の作家にも思えるかもしれないけれど、実はとにかく規則を大事にし、身体を鍛え、多くのものを地道に溜め込み、じっくりと長い時間をかけて(危険も犯しながら)深い場所を探っている。 作品ごとに挑戦項目を決めて、創作を通じて自らを高め続ける姿勢は、彼の作品がそんなに好きでない人にも響くと思う。 もう一つすごいのは、「総体の受容」と「解釈なき提示」ができること。 「総体的な物語」と「治癒」の関係は密接にあると感じていて、“whole”は“heal”“holy”“health”と語源が同じということにも表れている。 その癒しは「この言葉に救われた」というような断片的である以上に、もっと深くて捉えどころのない、やはり「総体」的なものだと思う。 物語全体を一緒にくぐり抜けることによって得られるもの。(もちろん断片的に力になるシーンもあるのだろうけど) この本は村上春樹さんの作品をあまり読んだことがない人にも読みやすいもの。 作品を多く読んでいて更に深く創作哲学に触れたい場合は、インタビュー集である『夢を見るために毎朝僕は目覚めるのです』がオススメ。

Posted by

内容自体はかなり正直にぶっちゃけている。熱心な読者が読むことを想定されていると思われ、現在のハルキスト的状況についても、述べられているのだが、そういった中身を有する本であるにもかかわらず、メディアは出版業界をめぐる事件の一つとして紀伊国屋の買切りを報じており、中身に触れてから報道...

内容自体はかなり正直にぶっちゃけている。熱心な読者が読むことを想定されていると思われ、現在のハルキスト的状況についても、述べられているのだが、そういった中身を有する本であるにもかかわらず、メディアは出版業界をめぐる事件の一つとして紀伊国屋の買切りを報じており、中身に触れてから報道しとるんかいな、という思いが。

Posted by