巨鯨の海 の商品レビュー

江戸から明治にかけて熊野の太地で厳しい掟の中、捕鯨に命をかける男たちを描いた6編。 辛いお話が多かった。

Posted by

武士ではなく、漁師が主役の時代小説というのもなかなか面白かったです。人間たちの葛藤はもちろんですが、鯨の方のからの視点も伝わってくる作者の構想力と筆力は感服しました。

Posted by

ご縁をいただき、講演会の講師をお願いすることになったため、その前に著作を呼んでおこうと思い手に取りました。 第一印象は、とても緻密な物語だ、と感じました。 綿密な取材や調査を行って書かれているのだと思いますが、鯨を獲るまでの漁の流れや、それぞれの場面で、各々の立場からどのように...

ご縁をいただき、講演会の講師をお願いすることになったため、その前に著作を呼んでおこうと思い手に取りました。 第一印象は、とても緻密な物語だ、と感じました。 綿密な取材や調査を行って書かれているのだと思いますが、鯨を獲るまでの漁の流れや、それぞれの場面で、各々の立場からどのように鯨にアプローチをするのか、またその時の感情はどのようなものなのか、というところがとてもリアルにえがかれているように感じます。 和歌山県太地で行われていた捕鯨(網掛けと銛打ちによる古式捕鯨)を題材とした小説ですが、「鯨を獲る」ということが、金儲けだけではなく(もちろんその要素は多分にありますが)、自然・鯨という大きな脅威に対して正々堂々と立ち向かうことや、その仕事に村を上げて従事することへの誇りなども感じられ、捕鯨がひとつの「文化」であるということが著者のメッセージなのかな、とも思います。 捕鯨が生活の中心である太地という場所で、鯨とのかかわり方(沖合でクジラ漁をするか/内池で獲った鯨の処理にあたるか,銛打ちをする船に乗っているか/網打ちや補給のための船に乗るか,銛を打つ「刃刺」かどうか…)で発言力や地位が固定化し、その階級にしばられながら過ごす太地の人々。 本作はそれぞれ時代が異なる6つの中編から成る作品です。 「鯨」という大自然を象徴する「敵」と相対することで自覚させられる人間の矮小さを自覚させられつつも、自らの置かれた環境の中で真摯に、ひたむきに生きようとする主人公たちの姿に、「ロマン」を感じる小説だったと思います。

Posted by

古式捕鯨の話。状況描写/心理描写とも分かりやすい。クジラが可哀想なので捕鯨反対という意見はごもっとも、と思えるようになる。 敢えて読むべき本かというとそこまでではないかな。。

Posted by

和歌山県太地町を舞台に、古式捕鯨で生計を立てる漁師や漁村の人々を描いた作品。読み進めていくうちに、古式捕鯨の世界観に取り込まれてしまった。伝統的な古式捕鯨は明治を最後に途絶えたみたいだけど、今に伝わる捕鯨もこの本に書かれたような村総出で行う鯨組があったからこその伝統かと思う。 こ...

和歌山県太地町を舞台に、古式捕鯨で生計を立てる漁師や漁村の人々を描いた作品。読み進めていくうちに、古式捕鯨の世界観に取り込まれてしまった。伝統的な古式捕鯨は明治を最後に途絶えたみたいだけど、今に伝わる捕鯨もこの本に書かれたような村総出で行う鯨組があったからこその伝統かと思う。 この本を読むと、日本の小さな村に外国の人が押し寄せて、捕鯨についてあーだこーだ言うのはいいが、無理やりやめさせられる筋合いや権利はないんじゃないかと思ってしまう。 短編6編が収められそれぞれに時代、登場人物が違う。

Posted by

2017.05.12 初めての著者。山本一力さんの本を思い出しながら読んだ。生々しさや厳しさ、そして鯨への感謝が強く描かれている感じがした。またこの著者の本を読んでみよう。

Posted by

2014年の作品。発刊当時、本の雑誌で目黒考二が絶賛していたのを覚えていて、いつか読みたい本のリストに入っていた一冊。たまたま図書館で見つけたので読了。江戸時代〜明治初期、船と銛で文字通り命を賭けて鯨をとった太地の人々を描いた短篇集。 命懸けの漁を行うために厳格な掟を持った閉鎖...

2014年の作品。発刊当時、本の雑誌で目黒考二が絶賛していたのを覚えていて、いつか読みたい本のリストに入っていた一冊。たまたま図書館で見つけたので読了。江戸時代〜明治初期、船と銛で文字通り命を賭けて鯨をとった太地の人々を描いた短篇集。 命懸けの漁を行うために厳格な掟を持った閉鎖社会に生きる人々の悲哀が、迫力満点に描かれる古式捕鯨の様子とあいまって描かれており、一気に読ませる。なかでも最終話「弥惣平の鐘」は、短篇冒険小説としても優れた一篇で、ラストも印象的。

Posted by

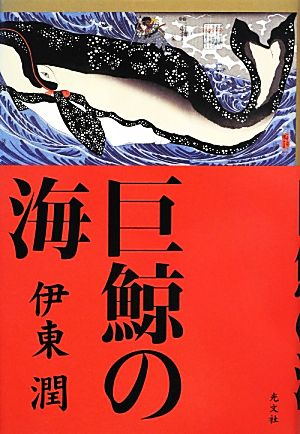

国芳の鯨の絵に惹かれて。鯨漁の町、太地で生きる男たちの短編集。辛い話、きつい話が多く、短いのにどの話もずしんとくる。命懸けの鯨漁。藩主も見て見ぬ振りをする太地の厳しい掟が恐ろしい。続編も読みたい。

Posted by

- ネタバレ

※このレビューにはネタバレを含みます

網と銛だけで命を賭けて挑む鯨との勝負。漁の苛酷さが淡々と描かれていた。真っ赤に染まる海や鯨の肉を食べる様子など、想像すると残酷な気もするけど、太地の人の生きる術だった。 もう少し鯨漁関連の本を読んでみたい。 鯨の頭の良さ、親子や仲間の絆の深さに驚いた。

Posted by

江戸時代から明治にかけて、紀伊の地で捕鯨を生業としていた生きてきた人たちの話。歴史小説。 ひとつひとつの話は短く、恥ずかしながら三話目くらいで時代が下っていっているのに気付いた。(ちゃんと西暦や時代背景が書いてあったのに) 個人的には「比丘尼殺し」が一番好きだな。 変な言い方だ...

江戸時代から明治にかけて、紀伊の地で捕鯨を生業としていた生きてきた人たちの話。歴史小説。 ひとつひとつの話は短く、恥ずかしながら三話目くらいで時代が下っていっているのに気付いた。(ちゃんと西暦や時代背景が書いてあったのに) 個人的には「比丘尼殺し」が一番好きだな。 変な言い方だけど、最後の一文に納得した。

Posted by