零戦 の商品レビュー

零戦 その誕生と栄光の記録 著:堀越 二郎 角川文庫 ほ19-1 おもしろかった。エンジニアになろうとしている人であれば、一度は読んだほうがいいとおもいます。 戦闘機によって、空の主導権を握ること、つまり、制空権を確保することを運命づけられたのが、ゼロ戦を頂点とする航空技術自...

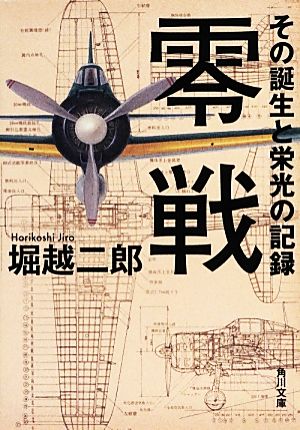

零戦 その誕生と栄光の記録 著:堀越 二郎 角川文庫 ほ19-1 おもしろかった。エンジニアになろうとしている人であれば、一度は読んだほうがいいとおもいます。 戦闘機によって、空の主導権を握ること、つまり、制空権を確保することを運命づけられたのが、ゼロ戦を頂点とする航空技術自立計画によって生み出されていった戦闘機群である。 航空機をもって、圧倒的な優位の状況を生み出そうとする、海軍の山本五十六技術部長を中心に進められた航空技術自立計画は海軍技術廠を中心とした国家プロジェクトになっていた。 その対面として三菱重工の戦闘機部門を率いていたのが、主任設計技師である堀越二郎氏であった。 当時の状況は ①日本では大馬力のエンジンの開発が遅れていたこと ②重量の軽減とともに、材料を節約できるように設計をする必要があること ③競争試作 三菱と、中島飛行機に試作機を発注し、優れている法を採用するという制度をとっていた、ようは、作った飛行機をパイロットが採用しているかだ これまでは、敵の航空戦力を撃滅するには、攻撃隊で敵の飛行基地を空襲し、基地で破壊するのが効率的であるとされていた しかし、実際は、空中戦で、飛行機もろとも、敵の搭乗員を撃墜することがずっと確実で有効であることが、日中戦争で証明された。 以来、日本海軍では、戦闘機をもって制空権をひろげることが、航空戦の基本となっていくのである。 構想から設計に移すために具体的な設計方式の決定があり、設計チームが編成された。 設計上の4つの問題 ①エンジンの決定 ②プロペラの選択 ③重量軽減対策 ④空力設計 ようは、空気抵抗を少なくし、理想的な安定性、操縦性を確保することだ 戦闘機にかかる力は7G,それに、1.8という安全率を適用すると、すべての部材が、12.6Gという加速度に耐えられるように設計しなければならない 試作の段階で、百数十か所の改良の指示がだされた。これはたいへんなことのように思えるが、飛行機設計にとって珍しいことでもなんでもなかった。 資源がとぼしく、開発のためのマンパワーなどが劣る日本としては、少数精鋭主義に徹する以外は、外国に対抗する手段はない、という私の信念は、ますます堅いものとなった。 昭和15年7月、正式機として採用された。皇紀2600年であったことから、その末尾の零をとって、零式艦上戦闘機というのが略称となった。 太平洋戦争前半は、ゼロ戦の独断場であった。しかし、アメリカ海軍がマーシャル戦で投入してきたグラマンが、転機となる。 三菱は、改良を加えるが、もはや、アメリカを覆すための時間も人材も材料ものこされていなかった。 しかして、グラマンとB29によって、制空権は、アメリカに奪われ、戦争は収束していく。 本書は、堀越二郎氏の自分の子供としての、ゼロ戦の成長と別れの記録なのです。 目次 序章 昭和十二年十月六日 第1章 新戦闘機への模索 第2章 不可能への挑戦 第3章 試験飛行 第4章 第一の犠牲 第5章 初陣 第6章 第二の犠牲 第7章 太平洋上に敵なし 終章 昭和二十年八月十五日 ISBN:9784041006238 出版社:KADOKAWA 判型:文庫 ページ数:244ページ 定価:552円(本体) 発売日:2012年12月25日初版発行 発売日:2013年07月15日6版発行

Posted by

零戦、太平洋戦争で主要戦闘機として、また特攻に使われたくらいの知識はあるが、それが誕生するまでの苦労や経緯など、わかりやすく書かれている。敵機より優れた物を作らなければ、こちらが撃墜されてしまうということは理解できるが、敵側にも戦闘機の乗員、その者を案ずる家族などがいるのは同じ。...

零戦、太平洋戦争で主要戦闘機として、また特攻に使われたくらいの知識はあるが、それが誕生するまでの苦労や経緯など、わかりやすく書かれている。敵機より優れた物を作らなければ、こちらが撃墜されてしまうということは理解できるが、敵側にも戦闘機の乗員、その者を案ずる家族などがいるのは同じ。やっぱり二度と戦争など起こしてはいけないと強く思いました。

Posted by

零戦の設計者「堀越二郎」が零戦開発成功の記録を綴った『零戦 その誕生と栄光の記録』を読みました。 先日、映画『風立ちぬ』を観て、零戦のことや「堀越二郎」について知りたくなったんですよね。 -----story------------- 「日本の技術」の頂点・零戦、主任設計者の...

零戦の設計者「堀越二郎」が零戦開発成功の記録を綴った『零戦 その誕生と栄光の記録』を読みました。 先日、映画『風立ちぬ』を観て、零戦のことや「堀越二郎」について知りたくなったんですよね。 -----story------------- 「日本の技術」の頂点・零戦、主任設計者の開発秘話 世界の航空史に残る名機・零戦の主任設計者が、当時の記録を元にアイデアから完成までの過程を克明に綴った貴重な技術開発成功の記録。 それは先見力と創意、そして不断の努力が見事に結晶したものであった。 「われわれ技術に生きる者は、根拠のない憶測や軽い気持ちの批判に一喜一憂すべきではない。長期的な進歩の波こそ見誤ってはならぬ」日本の卓越した技術の伝統と技術者魂を見直すことが問われる今こそ、必読の一冊。 ----------------------- 「堀越二郎」の零戦開発に関わる熱い思いが綴られた作品でした。 ■まえがき ■序章 昭和十二年十月六日 ■第1章 新戦闘機への模索 ■第2章 不可能への挑戦 ■第3章 試験飛行 ■第4章 第一の犠牲 ■第5章 初陣 ■第6章 第二の犠牲 ■第7章 太平洋上に敵なし ■終章 昭和二十年八月十五日 ■あとがき ■解説 小泉聰 設計者が書いた作品なので、難しい内容なのかなぁ… と不安に思いながら読み始めたのですが、素人にも理解しやすいように難解な表現が避けてあり、比較的読みやすかったです、、、 もちろん、航空力学については無知だし、専門的なことは理解できないので、そのまま流しましたけどね。 零戦が優れた戦闘機だということはイメージとして抱いていたのですが、、、 空戦性能と航続力をあわせ持つという海軍からの過酷な要求を満たすため、軽量化や操作性向上等について、新しい着想による創意工夫を織り込み、非力なエンジンでありながら、優れた機能性を持った戦闘機だったということが、具体的にイメージできました。 知識を磨き、時代を先取りして商用化する… これって、現代のビジネスにも言えることですよね。 そして零戦が、美しい戦闘機だったということも、改めて認識しましたね。 (「堀越二郎」は美しいという部分にも強い拘りがあったようです…) 「堀越二郎」も、本書の『あとがき』で「生涯における最大の傷心事」と記していますが、そんな、強く美しい兵器が、特攻として使われたというのは、設計者としていたたまれなかったと思います。 それにしても、零戦は、制空・援護・迎撃の任務を果たし、終戦まで6年間生産が続けられ総生産数10,425機というのですから、その活躍ぶりが生産期間や生産数からも想像できますね。 名機という言葉が相応しい戦闘機だと思います。 読後に感じたのは、『風立ちぬ』に登場する「堀越二郎」と、本書の「堀越二郎」に違い、、、 きっと『風立ちぬ』の「堀越二郎」は、「宮崎駿」の想いや創作による脚色も織り込まれているんでしょうねぇ。 でも、牛に引っ張らせて零戦を運ぶシーンは創作ではなく、事実だったんですねぇ… もっと零戦のことを知りたくなる一冊でした。

Posted by

零戦がいかに独創的で優れていたか、また、それが1人の設計者の着想に大きく依存していたため、堀越二郎がいなかったら=零戦が生まれなかったら日本はどうなっていたのかなど、考えさせられました。

Posted by

技術者としての、技術開発に掛ける思いと執念、志。 最後、どう使われるようになったか、敗戦、敗戦後までが心情、そして、技術者の在り方が本人の多くの経験とともに描かれている。 今の三菱による航空機開発の状況から、戦中までの日本の高い航空機開発技術と、それ故に戦後GHQにより禁止さ...

技術者としての、技術開発に掛ける思いと執念、志。 最後、どう使われるようになったか、敗戦、敗戦後までが心情、そして、技術者の在り方が本人の多くの経験とともに描かれている。 今の三菱による航空機開発の状況から、戦中までの日本の高い航空機開発技術と、それ故に戦後GHQにより禁止された航空機開発、それによる今の技術力低下。

Posted by

Posted by

零戦の主任設計者である堀越二郎による、零戦開発の記録。 零戦の目的を考えると、決して礼賛すべき記録ではないと思いますが、新たな技術開発、という視点から見ると、優れた記録ですし、開発過程も素晴らしいと思います。 零戦に関するプロジェクトX、と思ってもらえれば、この本の内容が想...

零戦の主任設計者である堀越二郎による、零戦開発の記録。 零戦の目的を考えると、決して礼賛すべき記録ではないと思いますが、新たな技術開発、という視点から見ると、優れた記録ですし、開発過程も素晴らしいと思います。 零戦に関するプロジェクトX、と思ってもらえれば、この本の内容が想像できると思います。 零戦の性能が初めて報告されたとき、その性能の高さをアメリカやイギリスが信じなかった、という話や、零戦開発時の外野(技術をよくわかっていない人たち)からの意味不明な要望など、当時も今も、人間の愚かな部分は変わってないですね。 堀越さんのような素晴らしい人物になるのは無理だと思いますが、せめて、愚かな人間にはならないよう、努力したいと思います。

Posted by

- ネタバレ

※このレビューにはネタバレを含みます

十二試艦上戦闘機、正式名称を零式艦上戦闘機(通称零戦)の開発者、いや正確には設計主任であった堀越二郎と零戦の記録。 購入してからどうしても零戦が大空を駆け巡ったあの大戦を色濃く感じられる8月の終戦記念日前後に読もうと決めていた作品。 驚くべきは名称の意味する十二試(昭和12年試作発令)の飛行機(戦闘機)が大戦が終わる昭和20年8月15日まで当時世界最高で最強の戦闘機であったこと。 それを飛行機の分野では決して最先端技術を持ち合わせていた訳ではない日本で開発し、開戦当時からの快進撃を支え続けた事実。 そして戦況が危ぶまれる状況に陥った中で零戦が辿る悲しき運命。 決して戦争を肯定する訳ではないが、開発に携わった先人の英知と苦悩の物語は戦争を知らない世代に生きる私にも出会えて良かったと思える作品であった。 説明 内容紹介 世界の航空史に残る名機・零戦の主任設計者が、当時の記録を元にアイデアから完成までの過程を克明に綴った技術開発成功の記録。それは先見力と創意、そして不断の努力の結晶だった。今に続く貴重な技術史。 内容(「BOOK」データベースより) 世界の航空史に残る名機・零戦の主任設計者が、当時の記録を元にアイデアから完成までの過程を克明に綴った貴重な技術開発成功の記録。それは先見力と創意、そして不断の努力が見事に結晶したものであった。「われわれ技術に生きる者は、根拠のない憶測や軽い気持ちの批判に一喜一憂すべきではない。長期的な進歩の波こそ見誤ってはならぬ」日本の卓越した技術の伝統と技術者魂を見直すことが問われる今こそ、必読の一冊。

Posted by

技術者の矜持はいついかなる時代でも変わることがない。 制約はあれど、より高い目標を達成することが喜びとなる。

Posted by

- ネタバレ

※このレビューにはネタバレを含みます

ゼロ戦を設計した堀越二郎の本。 なかなか興味深い本だった。 まず、ゼロ戦の要件定義が海軍から提示されているが、これが明確で迷いがない。 そこで思ったのは、ソフトウェアとこういったハードとの差だ。 ゼロ戦は艦上戦闘機で、その概念の前提があったうえでソフトウェアの言うところの非機能要件のみを定義している。 ソフトウェアで要件定義をしようと思ったら、まず、そのシステムで何をしているかの概念を表現する必要があって、システムでやっている範囲を定義するのにものすごい手間がかかる。 ここにシステムの要件定義のむずかしさがあるとこの本を読んで思った。

Posted by