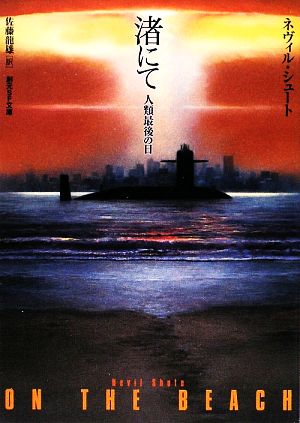

渚にて 人類最後の日 の商品レビュー

- ネタバレ

※このレビューにはネタバレを含みます

オススメしていただいて読んだ、静かな終末のお話。 北半球の国々が核爆弾を各地に落とし、濃い放射能が漂う世界になってしまった。 そんな北半球と連絡が取れないまま、南半球にあるオーストラリアは懸命に情報収集していく。 そして、確実に世界が終わるとわかってしまう…… 人はいつか死ぬとわかっていても、だいたい「そうは言ってもまだまだ先の事だろう」と思うから生きていけるんだと思います。 このお話は、人生を閉じるとき、強制的に閉じさせられる時がわかってしまった。 それでも、少しの暴動や略奪や喧嘩は起こっているみたいだけれど、だいたいの人はやれる事をやったり、先へと続いていく庭を作ったり生きていくためにスキルを身に着けたりと、少しの希望と自棄っぱち、たくさんの諦念で静かに終わっていくのが壮絶でした。 こうなったら仕方ない…と。オーストラリアだけで生き残っても、というのもあったのでしょうか。 モイラとタワーズの関係が好きでした。2人の間にあるのは友情よりもちょっと好意に傾いてると思うけれど、世界が終わりかけているのに人の道は外れないという慎み…素敵です。 タワーズ、哀しかった。

Posted by

―「そんなことをして鱒が減ると、先行き何年も釣りができなくなるぞ」 避けられない終わりが着実に近づいていても、未来を想定せずにはいられない人間の不合理。結局、徐々に先細りになり、最後に残ったロウソクをふっと吹き消すようなきれいな終わり方は、人間にはできないのかもしれません。 ...

―「そんなことをして鱒が減ると、先行き何年も釣りができなくなるぞ」 避けられない終わりが着実に近づいていても、未来を想定せずにはいられない人間の不合理。結局、徐々に先細りになり、最後に残ったロウソクをふっと吹き消すようなきれいな終わり方は、人間にはできないのかもしれません。 素晴らしい小説です。これぞ本でしか味わえない世界。しかし悲しい読後感でした。これを読んで感動できる・前向きになれる感性はいまの私には持ち合わせていません。

Posted by

なんだか様子がおかしい…そんな始まり。 オーストラリアの端っこ以外の世界に何かが起きたらしい。 今やもう、絵空事と思えない。

Posted by

- ネタバレ

※このレビューにはネタバレを含みます

最初に翻訳された時の副題は 「人間の歴史を閉じる日」 だったようです。 うん、 なんか「人間の歴史を閉じる日」というのがすごくしっくりくるラストでした。 本当に、ゆっくりと、 死の帷が降りてくるような、 あるいは蝋燭がゆっくりと燃え尽きて最後の光が消えていくような、 そんな感覚です。 ストーリーは、核戦争で北半球は全滅、 南半球にもじわじわと放射性物質が近づいてきていて、 そう遠くない未来、全員確実に死ぬことがわかっている、という世界です。 途中で誰かの身体が特別変異を起こすとか、 放射性物質から逃れる方法が見つかるとか、 宇宙からいきなり助けが来るとか、 そういうどんでん返しみたいなものは一切ありません。 今は元気でいるのに、数ヶ月後には必ず全滅するという残酷な現実を、 それぞれがそれぞれの方法で意識の外に追いやり、 なるべく普段通りの生活をして、恐怖にギリギリ耐えている、という日常がメイン。 とはいえ、物資は明らかに不足していて、 石油がないため、個人の移動手段が自転車や馬に頼るようになってるあたり、 まぁまぁ厳しいレベルのディストピアが展開されています。 なんというか、派手なシーンは一つもないのですが、 そのせいで、それぞれの登場人物たちの人生の終え方が違和感なく、まるで穏やかな川の流れの一部のように感じました。 これを読んだ後には、 自分の最期はどうしたいか、というのをどうしても考えざるを得ません。 作中では、 ある者は自殺行為だとわかっていても北半球の故郷の街に帰り、 ある者は愛する家族と同時に自決、 ある者は自分の好きな空間(愛車等)で最後を迎えますが、 果たして私自身はどういう最期を望んでいるのか、と考えずにはいられませんでした。 人類が全滅した後に知的生命体が生まれる可能性に向けて、 人類の歴史をガラスに刻みつけて残そうとする人たちも現れますが、 発見してもらえないかもしれないと頭の片隅では思っていても、 やはり自分たちが存在していた証をなんとか残したいという欲求ってこういう時こそ強くなるものなんだなぁと、妙に共感してしまいました。 SFの中では名作と言われている作品ですが、 ラストがバッドエンドで救いがないので、 読了後はとても寂しい気持ちになります。 あと、設定がわりと現実にありえないことではない、という要素も相まって、 自分自身の死の理想の迎え方をリアルに考えるきっかけになりました。

Posted by

人類滅亡の様子を描いた、読み応えのある作品だった。この本の状況は身近に感じて、驚いた。 小説は1957年の作品で、今からおよそ70年も前にこれからの戦争は傍観できないというメッセージを残してたとは。 こうした状況は、コロナ禍を経て、いつ、起こってもおかしくないと感じてしまった。 ...

人類滅亡の様子を描いた、読み応えのある作品だった。この本の状況は身近に感じて、驚いた。 小説は1957年の作品で、今からおよそ70年も前にこれからの戦争は傍観できないというメッセージを残してたとは。 こうした状況は、コロナ禍を経て、いつ、起こってもおかしくないと感じてしまった。 小説の登場人物が生き続ける姿が印象的だった。

Posted by

第三次世界大戦をテーマとする1960年代SF小説。中ソガ戦争になり、西側に飛び火して世界核戦争になって地球が自滅していく姿、核戦争の現場からは離れたオーストラリア、メルボルンを舞台にした核汚染が到達して人類が終わりを迎える姿を描いてます。

Posted by

半世紀以上前に書かれた終末系小説。 ソ連と中国の間で核兵器を使用した戦争が起き、アメリカやヨーロッパも巻き込んだ核戦争となり、北半球の人類は核汚染で死滅している。 出港していて無事だったアメリカの原潜スコーピオンはオーストラリアに移っているんだけど、時折発信される無電の確認のため...

半世紀以上前に書かれた終末系小説。 ソ連と中国の間で核兵器を使用した戦争が起き、アメリカやヨーロッパも巻き込んだ核戦争となり、北半球の人類は核汚染で死滅している。 出港していて無事だったアメリカの原潜スコーピオンはオーストラリアに移っているんだけど、時折発信される無電の確認のためにアメリカへ。確認の結果、風で窓枠が揺れて、ということだった。 オーストラリアに戻るが、地球全体が放射性物質に覆われて結局人類は滅びる。 登場しない話だけ出てくるイギリスの飛行隊長を泊めたら赤ん坊を見て泣き出したりとかいった描写は、かなりリアリティがある。過去の経験から自分もそうなるだろうと思う。そんな中でも冷静に自分を保っていたタワーズ艦長は立派だと思う。 みんなが終末を迎えるにあたって、大きな混乱がそこまでなかったのも、実際はそうなのかもなと思う。法が機能しなくなり、カオスになるんじゃないかって想定されがちだが、人間はみんながそうではないだろうなと。そして死を目の前にして残りの人生をどう過ごそうとするのか、それも面白いシミュレーションだったなと。

Posted by

理不尽な状況での予定された終焉。 どう過ごすかはモロに人間性がでるね。 悔しい、やり切れない、葛藤、様々あるのは承知の上で、健康体で最後の日が予告されて自分の締めくくりを思うように過ごせるというのは、羨ましいと思ってしまう。

Posted by

1960年代の、オーストラリアのメルボルンを主な舞台とした群像劇 些細な軍事的な小競り合いから始まってしまった、核保有国同士の止まらない報復行為の果てに、北半球の大半の都市も国家も高濃度の放射能に汚染された死の区域と化してしまい、またその汚染は刻一刻と南半球の地にも迫っている メ...

1960年代の、オーストラリアのメルボルンを主な舞台とした群像劇 些細な軍事的な小競り合いから始まってしまった、核保有国同士の止まらない報復行為の果てに、北半球の大半の都市も国家も高濃度の放射能に汚染された死の区域と化してしまい、またその汚染は刻一刻と南半球の地にも迫っている メルボルンも北半球の都市と同じく、生命の生存が不可能になる、まさに“その日”までの出来事を、様々な人物の視点から克明に描いている作品 月並みではあるけど、“自分だったらどうするか?”ということをずっと考えずにいられない 人はいつかは死ぬものだけど、その期限がはっきりと定められてしまい、回避する手だてはなく、誰もが等しくその運命を避けられない状況下になったら? この作品では、それでもそれまでの生活を変えずに生き続ける人がとても多いのが、胸にくるものがあった 変えられない死が迫っているとしても、さりとてやりたいことを特別に探したりはしないで、それまでの日常の仕事をまっとうしている人がたくさんいる だからこの物語では、ホテルのバーで上質な酒を飲んだり、レストランで食事を楽しんだり、電気も水道も今際の時まで使えるし、医者も往診に来てくれるし、薬局でも“その時に”必要な薬物を皆に行き届かせようと勤勉に働いてくれている 自暴自棄になる人より、迷い恐れながらも、身近な誰かを想い合ってる場面が多くあることが、何とも好ましい 彼らはすべて亡くなるのだと分かりきっているからこそ、その佇まいやあり方がより悲しみをかきたてる また、人間のことだけでなく、ペットや家畜の世話をする人間が先に死んでしまった時に、どうしてやればいいのかと悩む人が幾人もいたのも、身近に動物がいる読者として嬉しかった 自分も何より考えるのはその事だから この物語の主たる人物は大きく分けて2組の男女で ひとつはオーストラリア海軍海兵の通信士の夫と、娘を出産したばかりの妻、 その夫婦の友人にあたる農場の娘と、夫の上官にあたる原子力潜水艦艦長のアメリカ海軍将校 極限状態で人はどう生きて選択するのか? というテーマの中に強く“夫婦愛”が盛り込まれている 後者のふたりは夫婦ではないが、互いの夫婦観を尊重しあって想い合っていた、それがすごく素敵でうつくしかった 婚外恋愛と言ってしまえば、そうかも知れない でもそれよりは“同志”のように想い合っていた、2人にしかない特別な関係が結ばれていたと感じる また、この物語は“夫婦愛”などを始めとする民間人パートと 確実に生存者がいるはずのない地域からの無線が届くことを調査に出かける潜水艦パートにも分かれており、そちらもまた読みごたえあります 無線が発されていた原因を発見する場面の緊迫感と、ちょっとのユーモラスな話の緩急がおかしみがあって、悲しみはあるけどすごく好きな場面だった いい作品です SFの名著と謳われるのも納得です あの場面がいいよね、あそこも好きですね、なんてたくさん言い合える読書会がしたいなあって願わずにいられない、そんな一冊でした

Posted by

- ネタバレ

※このレビューにはネタバレを含みます

なるほどこれは名作。 古典SFだが十分に考えさせられる。 はい。あらすじ。 【第三次世界大戦が勃発、放射能に覆われた北半球の諸国は次々と死滅していった。かろうじて生き残った合衆国原潜"スコーピオン"は汚染帯を避けオーストラリアに退避してきた。ここはまだ無事だった。だが放射性物質は確実に南下している。そんななか合衆国から断片的なモールス信号が届く。生存者がいるのだろうか?-一縷の望みを胸に"スコーピオン"は出航する。迫真の名作。】 この作者さんは、きっと人間の高潔さというものを信じているのだろうな。 破滅の危機が迫っているにもかかわらず、多くの人々は変わらない日常を続ける。来るはずのない来年に咲く花を庭に植えたり、速記や簿記を習いに行ったり。 そもそも逃げる場所がないからということなのだろうが、暴動も起きず、物資を巡っての強盗や殺人やレイプなどもまるで起きない。 1957年の作品だからか、今なら地下シェルターを作ってという展開になるだろうが、それもない。 それぞれがそれぞれのやり方でそのときを迎える様子が描かれる。 悲しい話であるはずなのに、後半は目を少し潤ませながら、しかし、同時に口角を上げて読んでいる自分がいた。 「うん。うん。そうだね」と。 ★4の価値はあるな~。 さんざん迷った。 でもやっぱりキレイ過ぎる。そこが魅力でもあるんだけど。 そうそう。 作中で無料配布される毒薬が無性に欲しくなったな~。 そういうのがあると逆に安心できない? これさえあればいつでもたいした苦しまずに人生を終わらせられることができるってのがあるといいと思うんだけど。 昔、乙一さんのなんかの作品で、あくまで冗談としてだけど医者から毒薬をもらえたなんて書いてあって、著者紹介か、あとがきだったかな? これで安心できるなんて書いてたが、その気持ちはわかるな。羨ましく思った。 今のところ使う予定はぜんぜんないんだけど、ないんだけどね、持っていれば安心できるって気持ち。変かな? まあ、家族がいるとそんな簡単でもないんだろうな。 バカなことを書いてしまった(*´з`)

Posted by