論理と感性は相反しない の商品レビュー

コレと言った特徴のない普通の短編集なんですが、なんだか心に残ります。著者の人柄なのかもしれません。それにしても、コーラが好きだからナオコーラとは恐れ入りました。

Posted by

まず、色が奇麗でしょう、 そして、 いろんな世界があった、 この一冊の中に、 飽きない、

Posted by

■「人のセックスを笑うな」の映画化を知ってから読みたかったナオコーラ・ すごくよみやすくてさばさばしてそうで、書き下ろしだからか短かったし好きです!國學院出身だし笑。あとがきとかすげーいい笑。普通に面白い。いろいろ読み広げたいなw 神田川さんと真野の恋愛とか矢野マユミズ(マジ、ナ...

■「人のセックスを笑うな」の映画化を知ってから読みたかったナオコーラ・ すごくよみやすくてさばさばしてそうで、書き下ろしだからか短かったし好きです!國學院出身だし笑。あとがきとかすげーいい笑。普通に面白い。いろいろ読み広げたいなw 神田川さんと真野の恋愛とか矢野マユミズ(マジ、ナオコーラそのものなんじゃないか)とか出演者がかぶっててつながってるみたいな気がして面白かった

Posted by

書き下ろし短編集。あとがきで「雑誌に掲載されない書き下ろしということもあり、自由に遊び心満載にふざけにふざけました。手はこんでいるけれど。気兼ねなく書きました」というようなことを述べていて、それを読んだ瞬間興ざめしてしまいました。読んでいるあいだ「ほぼ実体験ベースのモノなんだろう...

書き下ろし短編集。あとがきで「雑誌に掲載されない書き下ろしということもあり、自由に遊び心満載にふざけにふざけました。手はこんでいるけれど。気兼ねなく書きました」というようなことを述べていて、それを読んだ瞬間興ざめしてしまいました。読んでいるあいだ「ほぼ実体験ベースのモノなんだろうな」と薄々感じていたので、なおさら。ふざけにふざけ、という単語が良くなかったのかな。勢いがあふれていた。けれども、人のブログを読んでいる感がどうもぬぐえなかった。それでこのあとがき。読後感はあまり良くなかったです。もちろん、この物語はほぼフィクションとは書かれていたけれど、モヤモヤは残ります。そこそこキャリアがあり、有名な文学賞にノミネートされる実力の作家であるからこそ、このようなことを読者に感じさせてはいけないのでは?と思いました。感性や言葉の使い方(タイトルの付け方など)は好きですが、手法が見えてしまう感じが、私にはイマイチでした。次に文芸誌に載るであろう新作がどのようなものなのか、とても興味があります。

Posted by

「わかり合うことなんて、全然求めていない。好き合うことを求めているのだ」 ああ、山崎ナオコーラ。想像以上に進化しているように思う。ただ単にお気に入りの作家だからというだけでなく、あの「文藝」を買って読んだことが今となっては何か幸運な、あるいは運命的な出会いであったのだ、などと...

「わかり合うことなんて、全然求めていない。好き合うことを求めているのだ」 ああ、山崎ナオコーラ。想像以上に進化しているように思う。ただ単にお気に入りの作家だからというだけでなく、あの「文藝」を買って読んだことが今となっては何か幸運な、あるいは運命的な出会いであったのだ、などと一人かってじーんとする程だ。 前にも書いたような気がするが、山崎ナオコーラのよさは、というか自分にとっての魅力は、常に一つのできごとを断定的に捉えないところなのであるが、この本は、タイトルからして、その魅力全開ということをにおわせる。しかも文体としては飽くまで断定的な響きを保ちながら。常にコインの裏側が存在することを意識させる感じを失わない。ああ解る、その感じ。決められないとわかっていながら今ここでの結論を出すことの勇気を失わない、その感じ。 解る、だなんて言葉の意味することが、如何に幻想であるかは充分に理解しているつもりではあるが、山崎ナオコーラから感じるこの共鳴感は、あらがいようのない程に強烈なのである。 その挙句何が起こるのかと言えば、知人の女性を何人も思い浮かべては、ああ、この登場人物に惹かれているということは、自分はあの人のことを思っているということを意味しているのか、とか、ああやはり自分にとっての最良の、そして心底気の許せる女性は一人しかいないのだなということを改めて思ったりする、なんとも優柔不断な(そう、自分は本当に優柔不断であるのだ)自分のことを意識し、そのことで気を病んだり、いやいやそういう自分のことが案外いとおしいぞと思い直したり、何とも忙しい感情の上げ下げを感じてしまう、ということなのだ。 ああ、山崎ナオコーラ。どうやら本当にキミのことが好きになったようです。

Posted by

今のところ、この作家の本の中では一番印象的な作品。 人に薦めたい本かといわれると、そうじゃないし、好きかと聞かれると、好き!ってかんじでもない。 全編にわたって、山崎ナオコーラの自意識に満ちみちていて、その痛痒さと面白さの混ざり具合が、いいあらわせない勢いを生んでいる。気がす...

今のところ、この作家の本の中では一番印象的な作品。 人に薦めたい本かといわれると、そうじゃないし、好きかと聞かれると、好き!ってかんじでもない。 全編にわたって、山崎ナオコーラの自意識に満ちみちていて、その痛痒さと面白さの混ざり具合が、いいあらわせない勢いを生んでいる。気がする。そのもうもうと湧き上がる作者の自己愛にくるまれた言葉たちのひとつひとつは、淡々とおとなしい。でも全体としては押しが強い。これはとても興味深い。 作品としてはとても面白く感じました。 「雑誌に載せないので気兼ねなく、自由に、遊び心満載に、ふざけにふざけました。でも、手は込んでます」とあとがきにありましたが、いつになく(というかいつも以上に)自意識が滲みでてるのは、そういう経緯もあったからなのかな。 わざわざ自己申告してるけど、この作品を読むと、これってすっごく手が込んでるのよって耳元で囁かれてるみたい。言わなくても伝わってますよ。 この人が自己愛を押し出すのは、確信犯的なところもある気がして、なんていうか気持ち悪いんだけど、かわいくもある。キモカワ? 読んでいて、着眼点とか表現力とか小説を書くのに必要な能力、この人ならではのセンスやうまさはやっぱりあると思うのと、 この人の「別れ」とか「線引き」とか「距離」を扱うときのちょっとしらっとした感じが個人的に好きなので、 結局のところ、新作が出ると期待を込めて手に取ってしまう次第です。 本書の内容としては、一言で言うと短編集で、ところどころリンクしたり、人間が出てこなかったり、ノンフィクション風味だったり、あとがきで作者がはしゃいでいたり、装丁が凝っていたりする一冊。 ★ 「さようなら」という言葉は変だ。わざわざ「さようなら」と挨拶をするのは何故なのだろう。「こんにちは」は、わかる。最初に会って、これからのコミュニケーションを引き出したくて使う科白だ。 もう終わっていると、今後会うことがないと、すでに明らかなのに、わざわざ言う「さようなら」は一体何なのだろう。 「実果子ちゃんと私の仲がいいのはじっさいそうだし、実果子ちゃんがしんせつでめんどうみがいいのも本当だ。実果子ちゃんはかわいいし、言いたいことを言えるし、チョコレートをあげたい人にちゃんと渡せるし、そうしてそのあと素直に泣けるところもみりょくてきだし、泣いたらみんながなぐさめるし、すごい。」 「矢野さんは、質問をすごく投げてきますよね。わからないことがあったらいちいち会話を止めて聞いてきますよね。流すってことをしないですね。」 「それは、よくない?」 「気が抜けないな、矢野さんと話すときは適当なことを喋れないな、と感じます」 これは、女として落第したな、と思った。

Posted by

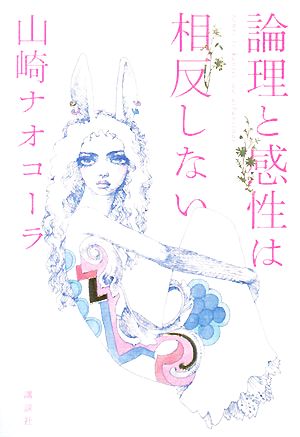

山崎ナオコーラ氏の書き下ろし新刊を読了。 何が素敵って、まず装丁。 宇野亜喜良のイラストのところどころに金色が張ってあってキラキラ。 花布(本のページと表紙のつなぎ目っていうか、しおりの根元にある布)も金色。 そして、しおりは銀色。オシャレ☆ すっごくこだわって作ったんだろうな...

山崎ナオコーラ氏の書き下ろし新刊を読了。 何が素敵って、まず装丁。 宇野亜喜良のイラストのところどころに金色が張ってあってキラキラ。 花布(本のページと表紙のつなぎ目っていうか、しおりの根元にある布)も金色。 そして、しおりは銀色。オシャレ☆ すっごくこだわって作ったんだろうなぁ、と思っちゃった。 中身は短編集なのだけど、いちばん楽しかったのは 「まったく新しい傘」という5ページしかない小説。 埼玉県全土を覆う巨大な傘が現れる、って話なんだけど、 ナオコーラ氏と同じく、さいたま市で育った「さいたま人」(埼玉人ではない) にはたまらない5ページです。

Posted by

タイトルに共感して即購入。 これを書くのは絶対楽しかっただろうなぁと思う。少なくとも、自分がこういうのを書けたら、絶対楽しい。 「書き下ろし」ってどういう意味だか、やっと知った。

Posted by