ローズウォーターさん、あなたに神のお恵みを の商品レビュー

#89奈良県立図書情報館ビブリオバトル「贈りたい本」で紹介された本です。 2部制で実施の第1部。 1部は通常回で、2部は奈良県内の書店員によるエキシビションでした。 2018.4.21 https://m.facebook.com/events/1211793018923515?...

#89奈良県立図書情報館ビブリオバトル「贈りたい本」で紹介された本です。 2部制で実施の第1部。 1部は通常回で、2部は奈良県内の書店員によるエキシビションでした。 2018.4.21 https://m.facebook.com/events/1211793018923515?view=permalink&id=1413555225413959

Posted by

ジャンル不明。 お金と愛と狂気の物語。 SF要素としては、架空のSF小説のエピソードが紹介されたりはする。 基本的に、ストーリーやエピソードは意味不明だが、読後感は非常に良い。 おそらく、社会風刺になっているのだろう。 ヴォネガットは考えさせられる作品が多い。

Posted by

大金持ちもまともな精神状態ではやっていけないっていう話。 超富裕層の26人が世界人口の半分の総資産と同額の資産を保有していたり、上位1%が富の82%を独占しているというのを聞くと、このシステムもおかしいし、それを享受している超富裕層も狂っているんだろうな、と。 そしてそういう...

大金持ちもまともな精神状態ではやっていけないっていう話。 超富裕層の26人が世界人口の半分の総資産と同額の資産を保有していたり、上位1%が富の82%を独占しているというのを聞くと、このシステムもおかしいし、それを享受している超富裕層も狂っているんだろうな、と。 そしてそういう事に違和感を感じなくなってきている我々も気が違ってきているじゃないか、と思う。 日本語訳は1982年発行なので仕方ない部分もあるけど、「エンガチョ」や、その類いの言葉で冷めてしまう。

Posted by

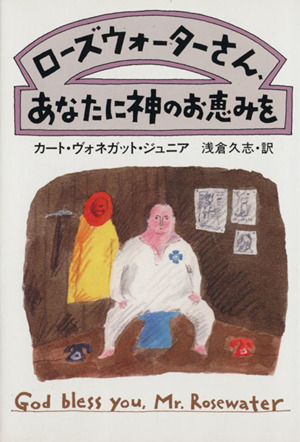

和田誠の表紙と題名にひかれて手にした高校生の頃。中身はほとんど覚えてないけど「愛は負けても親切は勝つ」て文章だけは刻み込まれた。

Posted by

他の多くのヴォネガット作品と共通して、エリオット・ローズウォーターの行動原理は第二次大戦でのトラウマに端を発している。軽く可笑しく展開している物語のなかで、戦争中に誤って少年を刺し殺してしまう述懐だけが異様に生々しく、温度が違っているように感じた。終盤でエリオットが大勢の子どもを...

他の多くのヴォネガット作品と共通して、エリオット・ローズウォーターの行動原理は第二次大戦でのトラウマに端を発している。軽く可笑しく展開している物語のなかで、戦争中に誤って少年を刺し殺してしまう述懐だけが異様に生々しく、温度が違っているように感じた。終盤でエリオットが大勢の子どもを持つ、という第三の選択は、唐突なアイデアのようでいて、実は最初から追い求めていた救済のかたちだったんじゃないだろうか。 最後の最後で病んだ資本主義社会が転覆する爽快感を味わった後で、ここのところディストピアな妄想ばかりたくましくして、魅力的なユートピアなんて全く思い描けていなかったことに気づき、なんとなく淋しい気持ちにもなってしまった。なんてったって、親切でなきゃいけないよな。。

Posted by

この本が書かれた当時、まだ「格差社会」という言葉はなかった。にもかかわらずヴォネガットは、資本主義によってごく少数の人々にグロテスクなまでに富が集中し、一割の人間が、残りの九割が一生かかっても手することのできないお金と特権と享楽を手にするという未来を、正しく予見していた。 そのよ...

この本が書かれた当時、まだ「格差社会」という言葉はなかった。にもかかわらずヴォネガットは、資本主義によってごく少数の人々にグロテスクなまでに富が集中し、一割の人間が、残りの九割が一生かかっても手することのできないお金と特権と享楽を手にするという未来を、正しく予見していた。 そのようなマンモニズムの世の中で、億万長者の一人が無上の隣人愛に目覚めたら? それがこの小説の主人公エリオット・ローズウォーターである。のらくら者やごろつきどもに愛とお金を惜しまないエリオットは、本書では気違いとして描かれる。しかし、読者はやがて気づくことになる。彼を気違いのように見せているものは、この社会の仕組み──つまり富の独占を善とする経済のあり方ではないのか。人間を勝者と敗者に分け、敗者を「努力せざる者」として切り捨てる社会。その歪みこそが、エリオットを「気違い」として浮かび上がらせているのではないか。 同時に、この物語は科学が発達した文明社会における人間存在の意味をも問うている。AIが次々と人間に置き換わろうとしている世の中では、ヴォネガットの作品ではお馴染みのキルゴア・トラウトが語っている通り、人間が人間であるというだけで愛せる理由と方法を見つけられなければ、文字通り人間は抹殺されるだろう。 なお、日本語では訳されていないが、本書には「豚に真珠」という副題がある。これははたして社会の役立たずに金を分け与えるエリオットを指しているのか、それとも肥え太る拝金主義者を揶揄しているのか。ヴォネガット一流のユーモアである。

Posted by

この作家は、中学か高校ぐらいに「チャンピオンの朝食」を読んで以来だ。1965年に書かれた小説。進歩主義が本当に進歩的と思われていた時代の古臭さもあるが、最後のキルゴア・トラウトの述懐「人間を人間だから大切にする」には、現代にこそ通ずるものがある。

Posted by

- ネタバレ

※このレビューにはネタバレを含みます

貧しき人々に惜しみなく財を与える億万長者・ローズウォーター氏」を狂気の塊として扱うこの作品。他のヴォネガット作品よりはあっさりしているなあと読み進めていたけど、以下のフレーズは、「生産性」という言葉に揺れる今の日本にとって暗示的な内容だった。 「規模は小さいものだけれども、それが扱った問題の無気味な恐怖というものは、いまに機械の進歩によって全世界に広がってゆくだろうからです。その問題とは、つまりこういうことですよ──いかにして役立たずの人間を愛するか? いずれそのうちに、ほとんどすべての男女が、品物や食糧やサービスやもっと多くの機械の生産者としても、また、経済学や工学や医学の分野の実用的なアイデア源としても、価値を失うときがやってくる。だから──もしわれわれが、人間を 人間 だから大切にするという理由と方法を見つけられなければ、そこで、これまでにもたびたび提案されてきたように、彼らを抹殺したほうがいい、ということになるんです」

Posted by

これはSFでなないが、ヴォネガットらしい秀作 表紙 7点和田 誠 展開 7点1965年著作 文章 7点 内容 740点 合計 761点

Posted by

序盤、エリオット・ローズウォーターがなぜこのような慈善の人になったのか、また彼を取り巻く貧しく不運な多くの人々の描写などが、まるで演劇の舞台を基礎から創っていくかのように細かく丁寧に描写される。この状況説明を読みこむのに時間がかかり、「この作品はタイタンの妖女みたいに自分には向い...

序盤、エリオット・ローズウォーターがなぜこのような慈善の人になったのか、また彼を取り巻く貧しく不運な多くの人々の描写などが、まるで演劇の舞台を基礎から創っていくかのように細かく丁寧に描写される。この状況説明を読みこむのに時間がかかり、「この作品はタイタンの妖女みたいに自分には向いていないのか?」と思いきや、中盤から愛すべきエリオットという人が掴めるようになる(それまでの丁寧な描写がここで効いてくる!)と、どんどん面白くなっていき、最後高みに飛び立って、ストンと終わる。 でも。 私にはエリオットのような人間愛はきっと寂しく思えてしまうだろう。彼の妻が、彼を愛していても寂しかったように。彼の父が、常に息子に裏切られ憎まれていると思ってしまうように。彼に助けられたはずの人々が、彼にいつか捨てられると思い込んでいるように。 最後エリオットは晴れ晴れとしたはずだ。エリオットが幸せなら、ハッピーエンドじゃないか。なのにもやもやとしたある種の寂しさを感じてしまうのは、私が俗物だからなのかもしれない。

Posted by