はてしない物語 の商品レビュー

はてしない物語。ネバーエンディングストーリー。 映画の内容もうろ覚えだったが、所々で断片的に思い出す。 盗んだ本から始まる物語。ファンタジーの世界へようこそ、という感じ。 力に魅せられ、大切なものを失う。 それは失ってから気付く。 これから読む方はぜひ枕元に置いて、寝る前に...

はてしない物語。ネバーエンディングストーリー。 映画の内容もうろ覚えだったが、所々で断片的に思い出す。 盗んだ本から始まる物語。ファンタジーの世界へようこそ、という感じ。 力に魅せられ、大切なものを失う。 それは失ってから気付く。 これから読む方はぜひ枕元に置いて、寝る前に読んで欲しい。きっとおもしろい夢を見ることができる。 読了。

Posted by

当然のことながら映画しか観たことないのである。でもって読んでみると、ナウシカのごとくに全然先まであるのであった。 その後半戦、すっかりイキリ野郎になってしまった主人公が改心するまでというけっこうありがちな展開ではあるんだけど、いや主人公の言動とかがテンプレかってくらい分かりやすく...

当然のことながら映画しか観たことないのである。でもって読んでみると、ナウシカのごとくに全然先まであるのであった。 その後半戦、すっかりイキリ野郎になってしまった主人公が改心するまでというけっこうありがちな展開ではあるんだけど、いや主人公の言動とかがテンプレかってくらい分かりやすく堕ちていくのがある意味では清々しく故に悪くはないのですよ。ワルにはなりきれない魔女あたりに子ども向けゆえの限界を感じつつも何よりも熱くなるのはもうダメだとなったら仕方ないならば戦争だというわけでやっぱ狩猟民族は違うわーって感心したり。 というわけで映画を観てても一味違う展開が楽しめますわよ。

Posted by

モモに続きミヒャエル・エンデさんの作品という事で購読。本の中に引き込まれるような作品で、色んな国や場所を冒険したような気持ちになります。フッフール、グラオーグラマーン、アイゥオーラおばさまがお気に入り。児童文学が好きな事を再確認出来ました。

Posted by

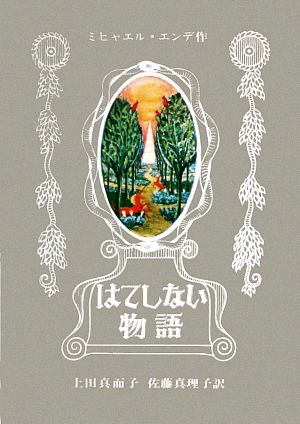

自分だけの特別な装丁の本があることの感動を味わってほしくて、ブックサンタで贈った本です。 三方ケースに入った上製本。 本を手に取った時の感動を、読み進めた時に知る驚きを、本の装丁からも感じて欲しい。

Posted by

中学生の頃にハードカバー版で読んだ本。 今でもたまに思い出してパラッと触れたくなる。 「読者が物語の中へ入って冒険する」感覚、当時没頭して読んだ記憶がある。

Posted by

小学生の頃読んだ本。大人になり再読。涙が止まらなかった。冒険を通して自分を見つめ直す本。装丁もとても素敵。

Posted by

もし本当にファンタージエンと人間の国を行き来できた子どもがいたとして、ファンタージエンでの出来事を話してくれたときに、「くだらん」とか「どうせ夢だろ」とか言うつもりはもともとなかったけど、「忙しいから後にして」って言っちゃうかもしれない。 バスチアンの父や古本屋のオヤジの対応には...

もし本当にファンタージエンと人間の国を行き来できた子どもがいたとして、ファンタージエンでの出来事を話してくれたときに、「くだらん」とか「どうせ夢だろ」とか言うつもりはもともとなかったけど、「忙しいから後にして」って言っちゃうかもしれない。 バスチアンの父や古本屋のオヤジの対応にはハッとさせられるものがあった。私はバスチアンの父と同じくらいか、あるいはそれ以上の年齢になってしまったけど、まだ古本屋のオヤジよりは若いはず。間に合ってよかった。 冒険物語というよりは文化人類学のフィールドワークってこんな感じかなと思ったり、ドイツで1979年に発行されてから3年で日本で発行した翻訳者、世界観を見事に再現している装丁や印刷会社の仕事ぶり…やっぱ岩波すごー、さすが広辞苑の会社…と思ったりしたのは、大人になってから読んだ気づきだったと思う。 グラオグラマーンのセリフに、転職を思いとどまったりもした。大人の心にも響くセリフの数々。恐るべし、ファンタジー。大人もファンタジー読んでいいと思う。当たり前なんだけど、それを再認識。 重いので通勤のお供にできず、家でちょこちょこ時間を作っては読んでいて、1ヶ月かかってしまったけど、やっぱり文庫版にしなくて大正解だった。この本はどんなに重くてもハードカバーじゃないと意味がない。「あかがね色」といい、蛇の紋様といい、文字の二色刷りといい、物語そのものを再現していて、もう特別感がハンパない。 この本を今更読もうと思ったきっかけは、先月積読解消で読んだ雑誌『&Premium2022.10月号』にあった「まだ読んでいなかった児童文学の名作を読んでみた」というコーナー。 かつて姉の本棚にあった『はてしない物語』のずっしりとした重みや、絹張りの手触りはすぐに蘇ってきたものの、どんな話だったか思い出せない…あらすじを読んでもピンとこない。ということは、読んでいなかったんじゃないか。もしかしたら途中で挫折したのかも。 他にも読みたい本はたくさんあって、正直こんなことをしている場合じゃない…と思いつつ、どうしても気になる。そうして図書館から取り寄せた。読み終わった今から考えると、ファンタージエンから呼ばれた…ということにしておこう。 ただ、残念ながら図書館はケースがついてないし、ビニールのカバーがかかっていて質感を存分には楽しめない…。でも、中の装画も素晴らしいし、これはもう芸術品!と読む前から感動。子どもたちも読むかもしれないし、そのうち買いだな、と思っている。 ちなみに、芸術品という感想ついでに、中学生のときに取り組んだ「読書感想画コンクール」のことも思い出したりした。友人がミヒャエル・エンデの作品で何かの賞をもらっていたので、「なんの本だったっけ?」と連絡をとってみたら「『モモ』だったよ」とのこと。『はてしない物語』を感想画にするとしたら、絵巻か壁画になっちゃうよねとか、児童文学の話にも花が咲きまくって、めちゃくちゃ楽しい時間を過ごせた。これもファンタージエンの魔法かも。 映画の『ネバーエンディングストーリー』も見たことはないけど、見てしまうと自分の中の世界観が崩れそうなので、やっぱり本は本として自分の中で大事にしたい。

Posted by

- ネタバレ

※このレビューにはネタバレを含みます

『モモ』のミヒャエル・エンデが描く素晴らしき長編ファンタジー。児童文学というジャンル自体がもう僕のツボなんだけど、エンデのそれはやはり大人だって(あるいはだからこそ)感動できる。あー、本当に好きな一冊だ…。 誰もが知っているように、物語の実効として現実を忘れ去ってしまうというものがあるけど、バスチアンはこれに囚われてしまった。悪いことじゃないが、そこで自分の望みすら無くすのなら話は別だ。物語はアナタを愛しているからこそ、誰かにその愛を渡しに行かなきゃならない。温かいアイゥオーラおばさまの家を出て(ここは何度頬を濡らしたことか…)、バスチアンは本当の望みを手に入れた。これぞまさしく”物語の力”だ。 この”物語の力”は、バスチアンの現実を変えたように、読者の現実をも変えてくれる。さすらい山の古老が書き続けた物語の始まりが、バスチアンが手に取った瞬間ではなくこの本の始まりだったのがその証拠。物語を受け取った一人一人が現実を変えて、物語を産み出していく(つまり「幼ごころの君」に名付ける)ということ。だからこの話は『はてしない物語』と呼ばれたのだな。 あー、しかしエンデの名付けセンスはマジで一線を画してるな。「幸いの竜フッフール」「幼ごころの君」「群衆者イグラムール」「色のある死」…。これぞファンタジーという空気がまったくたまらない。 深海を潜るように本を読んでいたあの頃を思い出させてくれた、素晴らしき傑作でした。本当にオススメです。

Posted by

小学生の頃よりも、ファンタージエンへ行ったあとのバスチアンが「そうなってしまう」のをわかっちゃうところが多くなってた。それでも変わらずアトレーユは眩しすぎた、10歳くらいって嘘だといってくれ

Posted by

望む社会や未来をつくれる状況に立つことは、思い上がって独善的になり、結局のところ孤独に繋がっていく可能性が多分にある。 良かれと思って為すことが、相手にとって良くない結果になることを常に念頭に、これからの仕事をしていこう。 現実社会には多様な人が様々な思いで暮らしてきたし、これ...

望む社会や未来をつくれる状況に立つことは、思い上がって独善的になり、結局のところ孤独に繋がっていく可能性が多分にある。 良かれと思って為すことが、相手にとって良くない結果になることを常に念頭に、これからの仕事をしていこう。 現実社会には多様な人が様々な思いで暮らしてきたし、これからも暮らしていく。それぞれが持つ否定したい過去や現実までをも認めよう。 愛されたい。そう誰もが思うならば、自分からまず愛すことを始めて、愛し合える関係を作っていきたい。 そういうことを感じました。

Posted by