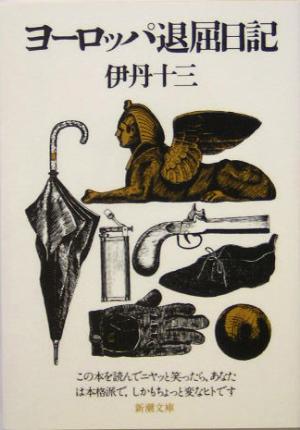

ヨーロッパ退屈日記 の商品レビュー

ロンドンに向かうときに 読んだ本。 大変であろうヨーロッパ生活も この方が 書くと、粋なものになりますな。

Posted by

伊丹さん独自の目線で体験や面白話を書いてます。 とても難しい言い回しや文体なので薄っぺらい本なのですが 読むのに非常に苦労します。 ですが、外国の人から聞いた聞き耳ワイドショー的な小話がすごく面白いのです。 朝、スミス氏が森を散歩してると 象がこっちを向いて座り込んでいる スミス...

伊丹さん独自の目線で体験や面白話を書いてます。 とても難しい言い回しや文体なので薄っぺらい本なのですが 読むのに非常に苦労します。 ですが、外国の人から聞いた聞き耳ワイドショー的な小話がすごく面白いのです。 朝、スミス氏が森を散歩してると 象がこっちを向いて座り込んでいる スミス氏が象に声をかけると 像も陽気に挨拶をしてくれる。 象と別れてスミス氏はさらにかなり森の奥までそのまま歩いていくと また象がいる。今度はお尻を向けて座ってる。 スミス氏は象に声をかけたけど象は寝ていたみたい 起こしてみると 象は挨拶して・・・ さぁ みなさんわかります? 象は何で森のなかにいたのかしら?しかも2匹も(笑) おいらはこの話の結末のかわいさに大爆笑してしまいました。 気になるかたは是非続きを読んでみてね 最後は尻切れトンボっぽく話が途中になって終わってまして えぇ!!おわりぃ〜!と叫んじゃいました。 買いだめの靴を買いにベニスに行くんじゃなかったんかーい(笑) 読んだ人だけ分かる笑いです。。

Posted by

最初に出版された時期はかなり昔。その頃は、本を読む事に対して、夢を持つとか、人生を考えるとか、視野を深めるとか、理想や本が本としての良い時代の頃の本かなという印象を受けた。生前彼が何かを語る口調で文章も書かれているないう気がした。彼の若かりし頃の旅行見聞録だが、のちに監督となり、...

最初に出版された時期はかなり昔。その頃は、本を読む事に対して、夢を持つとか、人生を考えるとか、視野を深めるとか、理想や本が本としての良い時代の頃の本かなという印象を受けた。生前彼が何かを語る口調で文章も書かれているないう気がした。彼の若かりし頃の旅行見聞録だが、のちに監督となり、作られた映画の中でこのシーンはあの時の体験、経験から来ているのかなと思わせる箇所が幾つかあった。

Posted by

もしも私が1965年の日本の高校生だったらこの本に感銘を受けてイタミストになっていたこと間違いない! 雑誌ku-nelで中村好文が伊丹十三について書いてたので興味がわいて読んでみた。 大層キザだと懸念された文体はさして気にならない。 1950年頃のヨーロッパの風習などがありのま...

もしも私が1965年の日本の高校生だったらこの本に感銘を受けてイタミストになっていたこと間違いない! 雑誌ku-nelで中村好文が伊丹十三について書いてたので興味がわいて読んでみた。 大層キザだと懸念された文体はさして気にならない。 1950年頃のヨーロッパの風習などがありのままに書いてあってとっても興味深い。 スペインにおける文盲率の高さに対して既にその点は先進国な日本。誇りを持ってお国自慢をするって、今の日本人には今ひとつピンと来ない感覚よね。でも悪い気はしない。本来はそうあるのが理想だと思う。 しかし何より驚くのは伊丹十三のセンス!! もっと読もう。

Posted by

まだ日本人が外国で映画に出演するなどなかなか想像できなかった頃の貴重な観察と記録。ピーター・オトゥールの人となりの魅力を描いた文章など絶品と言いたい。

Posted by

エッセイの類はあまり好きではないけど、これはおもしろいです。バーで素敵な女性にカクテルをごちそうしたくなる。本当のキザってのは著者のような人なのでしょう。そういや『お葬式』見てないや。

Posted by

この語り口。歯切れの良さ。文章が輝いて見えます。 伊丹十三の文章の綴りかたは、「随筆」を「エッセイ」に変えたと言われています。40年前に出版された本。名作は色褪せません。 物への関わりかた。執着のしかた。独特の価値観。独特の観察眼。 自分だけのこだわりを持つということ。 自...

この語り口。歯切れの良さ。文章が輝いて見えます。 伊丹十三の文章の綴りかたは、「随筆」を「エッセイ」に変えたと言われています。40年前に出版された本。名作は色褪せません。 物への関わりかた。執着のしかた。独特の価値観。独特の観察眼。 自分だけのこだわりを持つということ。 自分だけのスタイルを確立すること。 ビバ☆

Posted by

本書の最後に、「ポケット文春のためのあとがき」という部分があり、それが書かれているのが1965年というから昭和40年、東京オリンピックの翌年である。「三年ばかり前」と、そのあとがきは始まるので、このエッセイが雑誌に連載され始めたのが昭和37年頃、ということになる。その当時映画俳優...

本書の最後に、「ポケット文春のためのあとがき」という部分があり、それが書かれているのが1965年というから昭和40年、東京オリンピックの翌年である。「三年ばかり前」と、そのあとがきは始まるので、このエッセイが雑誌に連載され始めたのが昭和37年頃、ということになる。その当時映画俳優であった伊丹十三が、映画のオーディションや撮影でヨーロッパに滞在していた時のことを書き綴ったエッセイである。1ポンドが1,000円くらい、今の5倍程度の時代の話である。おそらく、海外に旅行に出かける人自体が少なかった時代に、ヨーロッパに滞在し、その時の体験を「退屈日記」などという挑発的な題名のエッセイにまとめるというのは、ある種の気負いみたいなものも感じるが、どうだったのだろう。解説を関川夏央が書いている。これも一読の価値あり。

Posted by

映画俳優、監督の巨匠(らしい)伊丹十三のエッセイ本。紀行文とかじゃなくて、伊丹氏がヨーロッパにいて感じたこと思ったことを述べているという感じ。英語のことからファッションのこと、スパゲティの作り方まで色々。凄く潔癖な人だなあと思った。笑える話、考えさせられる話多々で、重くないのに読...

映画俳優、監督の巨匠(らしい)伊丹十三のエッセイ本。紀行文とかじゃなくて、伊丹氏がヨーロッパにいて感じたこと思ったことを述べているという感じ。英語のことからファッションのこと、スパゲティの作り方まで色々。凄く潔癖な人だなあと思った。笑える話、考えさせられる話多々で、重くないのに読み応えあえり。

Posted by

「お洒落とは何か」を考えさせてくれる本。全部鵜呑みにしないで、自分なりにかっこいい、お洒落、の価値観を築くのも良いのではないだろうか。 40年前の本だけど、今でもちゃんと楽しめる。

Posted by