奇想の系譜 の商品レビュー

ユニークで大胆な浮世…

ユニークで大胆な浮世絵の世界を楽しむことが出来ます。

文庫OFF

『奇想の系譜』 辻惟雄 2004年 ちくま学芸文庫 著者である辻惟雄(つじ のぶお)の代表作。 当時1970年に刊行され、 その後新版が出され私がいま手にとっている 文庫版が出されたのが2004年である。 この長期間の間に本書で紹介された エキセントリックな6人の画家の人気に ...

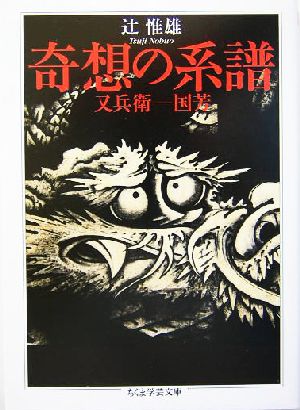

『奇想の系譜』 辻惟雄 2004年 ちくま学芸文庫 著者である辻惟雄(つじ のぶお)の代表作。 当時1970年に刊行され、 その後新版が出され私がいま手にとっている 文庫版が出されたのが2004年である。 この長期間の間に本書で紹介された エキセントリックな6人の画家の人気に 劇的な変化が起こったわけだが、 本書で紹介された「奇想」な6人、 岩佐又兵衛、狩野山雪、伊藤若冲、 曾我蕭白、長沢蘆雪、歌川国芳を紹介していく。 ⬛︎岩佐又兵衛(いわさ またべえ) 1578〜1650年 摂津伊丹城主として織田信長に仕えた 荒木村重の妾腹(しょうふく)の子として生まれる。 義経伝説に基づく物語絵巻 「山中常磐」(やまなかときわ)が紹介されるが 幕末から明治にかけて活躍した絵師、 月岡芳年の「血みどろ絵」の本家というべきかは 定かではないがおどろおどろしい 凄惨な「常盤殺し」や「首運びの行列」の描写は 思わず目を覆いたくなる。 ⬛︎狩野山雪(かのう さんせつ) 1590〜1651年 狩野山雪の養父である狩野山楽は、 狩野永徳、長谷川等伯、 海北友松(かいほうゆうしょう)と共に、 桃山画壇の四巨匠の一人に数えられた画人。 狩野山楽は、 かの豊臣秀吉の小姓として仕えていた時、 その非凡な画才に眼をつけた秀吉が、 狩野派の代表的画人、 狩野永徳に弟子入りさせたのが 画家としての出発点と伝えられる。 そんな養父の跡継ぎとなったのが 狩野山雪である。 山雪が描いた作品の中で特筆すべきは、 白梅の巨大で躍動感溢れる幹が印象的な 「梅に山鳥図」や「老梅図』」 グロテスクでホラーな「寒山拾得図」だろう。 ⬛︎伊藤若冲(いとう じゃくちゅう) 1716〜1800年 詳しくは前々回投稿した 『よみがえる天才1 伊藤若冲』に譲るとして 本書でも若冲の代表作 「動植綵絵(どうしょくさいえ)」が 取り上げられており、 近年一気に人気が高まった画人だ。 ⬛︎曾我蕭白(そが しょうはく) 1730〜1781年 代表作『郡仙図屏風』や 荒々しく豪快なまでの筆致はなにか 禍々しいものがその画に取り憑いているような オーラを放っている。 本書で取り上げられた6人の内で 最もエキセントリックで「奇想」な 画力とキャラクターを持ちあわせていたのが 曾我蕭白だと感じる。 本書文庫版の表紙に蕭白の 代表作「龍雲図」を起用するあたり、 著者である辻惟雄は本書執筆のキーマンとして 蕭白を推したのではないかと推測する。 ⬛︎長沢蘆雪(ながさわ ろせつ) 1754〜1799年 いわゆる「円山派」の祖である 円山応挙の弟子である蘆雪の代表作といえば 無量寺の「虎図」だろう。 決して荒々しくはないが獲物を狙ってるかよのうな その姿は独特の存在感を漂わせている。 ちなみに現在、九州国立博物館で 特別展「生誕270年 長沢芦雪」が開催されている。 もちろん足を運ぶつもりだ。 ⬛︎歌川国芳(うたがわ くによし) 1798〜1861年 風景画で有名な歌川広重とは同い年。 国芳の父の友人だった歌川豊国の弟子となり、 30歳の時に描いた「通俗水滸伝豪傑百八人之一人」が デビュー作となる。 それがウケて「武者絵の国芳」として人気が高まる。 そんな国芳の画の中で本書が取り上げたのは 「讃岐院眷属(さぬきいんけんぞく)をして為朝(ためとも)をすくう図」など大迫力の画だ。 だが個人的には、 国芳と言えば巨大な餓者髑髏の妖術で知られる 『相馬の古内裏』や猫画である。 何を隠そう、 私が若冲や国芳、それに連なる月岡芳年を 好きになったのもこの国芳が描く 可愛らしい猫たちに惹かれたからだった。 以上、 6人のエキセントリックな画人たちを紹介してきた。 安土時代から江戸時代に 決して王道ではなく個性を爆発させた 「奇想」の画家たちは現在、 日本だけでなく海外からも注目されている。 その人気の高騰の一翼を担っているのが 本書『奇想の系譜』であるのは言うまでもない。 ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ ⚫︎目次情報⚫︎ 憂世と浮世──岩佐又兵衛 桃山の巨木の痙攣──狩野山雪 幻想の博物誌──伊藤若冲 狂気の里の仙人たち──曽我蕭白 鳥獣悪戯──長沢蘆雪 幕末怪猫変化──歌川国芳 あとがき 新版あとがき 文庫版あとがき 参考文献 図版一覧 年 表 解説(服部幸雄) ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈

Posted by

岩佐又兵衛、狩野山雪、伊藤若冲、曽我蕭白、長沢蘆雪、歌川国芳について紹介。 伊藤若冲、今まであまり通ってこなかったけどリアリズムを超えた想像の表現力がすごいな。長年その事物と向き合ったからこそ見えてくるものを感じる。 蘇我蕭白の奇抜なデフォルメと強烈な色彩も良かった。 狩野山雪の...

岩佐又兵衛、狩野山雪、伊藤若冲、曽我蕭白、長沢蘆雪、歌川国芳について紹介。 伊藤若冲、今まであまり通ってこなかったけどリアリズムを超えた想像の表現力がすごいな。長年その事物と向き合ったからこそ見えてくるものを感じる。 蘇我蕭白の奇抜なデフォルメと強烈な色彩も良かった。 狩野山雪の「梅花遊禽図襖」は構図えぐい、この木の枝の荒々しさは実際見たいなぁ 長沢蘆雪 応挙の弟子、犬可愛い 勉強になる一冊でした

Posted by

『奇想の系譜』 2023年10月3日読了 江戸絵画といえば…という本にも関わらず、何度か挫折してやっと読み終わった。 現在では、超有名ともいえる6人の画家を取り上げ、彼らの特徴を多くの画像とともに紹介してくれる。 以下に自分のメモとして、各画家の特徴を列挙しておきたい。 ①...

『奇想の系譜』 2023年10月3日読了 江戸絵画といえば…という本にも関わらず、何度か挫折してやっと読み終わった。 現在では、超有名ともいえる6人の画家を取り上げ、彼らの特徴を多くの画像とともに紹介してくれる。 以下に自分のメモとして、各画家の特徴を列挙しておきたい。 ①岩佐又兵衛 「絢爛にして野卑」とした廣松保氏の言葉がしっくりくる。 これほどまでに長大な絵巻や屏風を注文するのだから、注文主はいい身分の者だったのであろう。そんな中にあっても色あせない”アクの強さ”。本書では、どこにも属さない”個性的感覚のアク”とし、その要素として①奇矯な表現的性格②古典的・伝統的なテーマを卑俗・当世風にすり替える要素③人物の描写に関する風変わりな特徴、この3つをあげている。 ②狩野山雪 彼のどの作品においても、「偏執的」という言葉が当てはまるのではないだろうか。(文中でも多々使われているように感じるのは、わたしだけではないはず…) 画題のある一面をとらえ、それを誇張し執拗に描く。それは梅の枝の生命力だったり、寒山拾得の奇怪な顔貌にみられる気味悪さだったりする。画題に宿る一面を自身の表現力と対峙させるかのような、そんな執念深さが感じられてならない。 ③伊藤若冲 観察と写生に基づく圧倒的なリアリティ。それでいて「幻想的」とも言われる美しさが内在する。タイトルにもなっている「幻想の博物誌」とは、まさに言い得て妙だと納得する。「圧倒的な現実感」と「幻想さ」その共生が、現代でも多くの人を惹きつけてやまない理由かもしれない。 ④曾我蕭白 まさしく「奇矯」を表現したかのような作品の数々。 曾我派という室町から江戸初期にかけて活躍した一派から影響を受けたとさる。その画風の奇矯な要素と、蛇足十世のいかめしい肩書とを、蕭白の自己表現の手段として用いたとされ、セルフプロデュース能力の高さも伺える。 ⑤長澤芦雪 高貴さよりもより身近な庶民世界に表現しようとした画家ではなかろうか。 円山応挙に指示し曾我蕭白にも影響を受けたとされる。文中で作者は「応挙という〈水〉を離れることができなかった」「蕭白の後とあっては、二番煎じを免れなかった」としている。しかし、線の芸術としての彼の卓抜さを指摘しており、「庶民的な世界」に再現した点で評価されるべきとしている。 ⑥歌川国芳 「洋風表現と幻想性の独特な結びつき」という本書中の表現が、彼の作品を端的に表している。遠近法や陰影のつけ方など西洋画由来の表現が、日本的な画題の中にあって、「じっとりとした」とでもいうような独特の存在感をはなっている。また、アンチボルトを彷彿とさせる〈合成された顔〉や〈釘絵〉で描かれた戯画シリーズ、武者絵や故事に託した政治風刺画など、注目すべき作品の幅広さにも驚かされる。

Posted by

若冲らを世に知らしめた何十年も前の歴史的名著ですが、ちゃんと読んだことはなかった。いま読んでも実に面白かった。 それにしても、若冲、蕭白、蘆雪がいたこの時代の京都に一度行ってみたい!

Posted by

これは面白い本だったなぁ・・・残念な点が、図版がモノクロだった点ぐらい。 伊藤若冲、曾我蕭白なんかは今では大人気。目の付け所が違ってたんだなぁ・・・ 他にも、岩佐又兵衛、狩野山雪、長沢芦雪、歌川国芳なんかが載っています。 こういう風に、美術を自分で発掘して、それが有名に成るのって...

これは面白い本だったなぁ・・・残念な点が、図版がモノクロだった点ぐらい。 伊藤若冲、曾我蕭白なんかは今では大人気。目の付け所が違ってたんだなぁ・・・ 他にも、岩佐又兵衛、狩野山雪、長沢芦雪、歌川国芳なんかが載っています。 こういう風に、美術を自分で発掘して、それが有名に成るのってはすごく快感なんだろうな。

Posted by

- ネタバレ

※このレビューにはネタバレを含みます

【憂世と浮世 岩佐又兵衛】 【桃山の巨木の痙攣 狩野山雪】 父・狩野山楽 俵屋宗達が底抜けに明るいロマンティシズムを唄いあげる一方で、岩佐又兵衛や山雪の偏執と奇想が横行した寛永という時代は、なかなか一筋縄でゆかない時代だったようである。 〈↓京都奇想派の3名〉 【幻想の博物誌 伊藤若冲】 彩絵 アンリ・ルソー プリミティフの巨匠の系譜に仲間入り 案外有効? 【狂気の里の仙人たち 曾我蕭白】 『群仙図屏風』 清の上官周『晩笑堂画伝』の影響の可能性? 曾我派 癇癪持ちで傲慢な点、同時代の上田秋成に似たところもあったようである。 雲龍図襖 【鳥獣悪画 長沢蘆雪】 【幕末怪猫変化 歌川国芳】

Posted by

辻惟雄 「奇想の系譜」 岩佐又兵衛 に始まり、歌川国芳 に至る奇想絵師の系譜をまとめた本。 美意識とは何か考えさせられる。悪趣味にデフォルメされた美も、系譜の中で見ると。異端者の強烈なエネルギーであり、怪奇の中で美が強調されている 残念なのは、カラーが少ないこと。けばけ...

辻惟雄 「奇想の系譜」 岩佐又兵衛 に始まり、歌川国芳 に至る奇想絵師の系譜をまとめた本。 美意識とは何か考えさせられる。悪趣味にデフォルメされた美も、系譜の中で見ると。異端者の強烈なエネルギーであり、怪奇の中で美が強調されている 残念なのは、カラーが少ないこと。けばけばしい配色も魅力の一つなのに。 末尾にある画家年表がわかりやすい。さすが美術史家 *岩佐又兵衛は年表上、狩野永徳の晩年に生まれ、狩野山雪と同時代を生きている。長谷川等伯とも重なる時期がある *伊東若冲、曾我蕭白、長沢蘆雪の活動は重なる時期があるが、お互い意識したのだろうか *若冲、蕭白、蘆雪が亡くなってすぐ、歌川国芳が生まれている *北斎は長生き。蘆雪と同時期に生まれ、歌川国芳とも活動が重なる 衝撃的なのは 曾我蕭白 (しょうはく) の「群仙図屏風」「寒山拾得図」「富士三保図屏風」〜聖と賊は表裏一体なのかもしれない 蕭白と北斎に共通点を見出した著者の洞察力に驚く *鉱物質というべき乾いた非情な想像力 *鬼面人を驚かす見世物精神 *怪奇な表現への偏執 *アクの強い卑俗さ *背後にある民衆的支持

Posted by

奇想と系譜。 奇想とはまるでバランスを取らないことのようで、系譜とは一方連続し連なっていくという様子を示すものだ。崩れようと崩してしまおうと意図した中に、これまでにない形を映し取る。不安定なほうへ不安になる様に自らを振り向けることによって、これまでの地平を塗り替える新たな世界が繰...

奇想と系譜。 奇想とはまるでバランスを取らないことのようで、系譜とは一方連続し連なっていくという様子を示すものだ。崩れようと崩してしまおうと意図した中に、これまでにない形を映し取る。不安定なほうへ不安になる様に自らを振り向けることによって、これまでの地平を塗り替える新たな世界が繰り広げられる。奇想という意味は、刷新したことによるのではなく、これまでの平穏を当然を、自らの中に居座る固定をどれだけ不定の様に近づけられるかという、ごく些細な些末な諦めを自らに課せることができるかという変化でしかないのかもしれない。奇想だとしても、まるで連想してくさまに、ひとが表現すること、表現しようとすることの理由が表れてくるようだ。 岩佐又兵衛、狩野山雪、伊藤若冲、曾我蕭白、長澤蘆雪、歌川国芳。それぞれがそれぞれの奇想であるのと同時に、それぞれが同じ姿勢を貫き、同じ地平を目指しているように感じられることが、僕たちに肝心なことを示してくれている。 江戸という時代の様々なときの、それぞれの様相を背後に抱え、その対立の結果としても、文化というものが表れてくる。それはまるで人という意思が、浮び上がり、想念となり、形態となって、その足跡として跡形が残されていく。 絵という表現の至高を目指しながら、その理想をときおり、投げ捨てるように、自らを否定し、不安定さのなかに、新しい可能性を見出していく。やめることをしない、留まることをしない、その生きる姿勢に僕らは何を教えられることができるだろうか。

Posted by

- ネタバレ

※このレビューにはネタバレを含みます

京博の「狩野山楽・山雪展」で観た、山雪の「雪汀水禽図屏風」を確認したくて再読。 狩野派の屏風か障壁画で波が高い海の岩の上にいる鳥が描かれたものを探して。 「ウルヴァリン:SAMURAI」にも「ぽい」のが登場してた。予告編にも映ってるのでもう一度観てみたけどやっぱり「ぽい」か。 ------------------------------------------- 2009/11/09 ☆☆☆☆ 信楽のMIHO MUSEUMで開催中の「若冲ワンダーランド」の予習として。 2009 11 09 225556

Posted by