旅行者の朝食 の商品レビュー

米原万里さんの作品は好きなので期待したのだけど、 この本に関しては、どの短編も落ちが似たりよったりで、途中で飽きてしまった。 残念。

Posted by

私の中のソ連、ロシアのイメージはすべて作者から教わった。 ユーモアあり、毒あり、魅力的な人だった。

Posted by

以前一度読もうとした時は、文章をくどく感じて最初の話を読み進められなかった。 数ヶ月? 時間を置いて暇潰しに読み始めたら、割と面白かった。言葉のプロだけあって読者を惹き付けるのが上手い…だけではなく、やはり作者の食への尋常ならざる関心との合わせ技なのだろうな。トルコ蜜飴のくだりが...

以前一度読もうとした時は、文章をくどく感じて最初の話を読み進められなかった。 数ヶ月? 時間を置いて暇潰しに読み始めたら、割と面白かった。言葉のプロだけあって読者を惹き付けるのが上手い…だけではなく、やはり作者の食への尋常ならざる関心との合わせ技なのだろうな。トルコ蜜飴のくだりがとても魅力的だった。海外経験もない日本人の私にはこの本の話の中で一番縁遠いだろうけれど、それでも気になって仕方がない。

Posted by

●あなたどんだけ食い意地張ってんですか!? と、心の底から突っ込まずにはいられないエッセイ集。 同じ食い物の恨みでも、他の人の場合と米原さんに対してやらかすのとでは、根に持たれ度合いが三百倍ほど違うと思ったね。あの世では何を食されておられるのか。 ●なかでもインパクトがあるのは、...

●あなたどんだけ食い意地張ってんですか!? と、心の底から突っ込まずにはいられないエッセイ集。 同じ食い物の恨みでも、他の人の場合と米原さんに対してやらかすのとでは、根に持たれ度合いが三百倍ほど違うと思ったね。あの世では何を食されておられるのか。 ●なかでもインパクトがあるのは、『トルコ蜜飴の版図』。 プラハ(だっけか?)での少女時代、同級生のイーラが夏休みのおみやげとしてもって来てくれた“ハルヴァ”のあまりの美味さにとりつかれたことから書き起こし、“ハルヴァ”またはそれに類似したお菓子が、ユーラシア大陸のあちこちに伝播している様を、その食欲および好奇心のままに調査し書き散らしておられます。 この本では触れらていませんが、『ナルニア国物語』で白い魔女がエドマンドの誘惑に使うターキッシュ・ディライトも、たぶんハルヴァの親類。まっずいと言われてますけどねえ。苦笑。 西安や北京でも、回族のおっちゃんが、これに似たものを売っています。 変な香料が入ってて途中でリタイアせざるを得ないシロモノに当たる場合もあるけど、うまいのに当たることもあり♪ 自転車で引く荷車に載せた巨大な塊を、要求した重量分だけお好み焼のヘラみたいなもので切り分けてくれるのです。2007年現在も存在するのかは不明。 ●各々のエピソードが完全に独立しているエッセイ集につき、どこで切れてもOKなのが電車移動読書向き。 但し妙ににんまりしながら読んでる気配で周囲を不気味がらせないように注意。

Posted by

読売文学賞、講談社エッセイ賞、大宅壮一ノンフィクション賞など軒並み文学賞を受賞している、元ロシア語同時通訳者の語る、主にロシアのへんてこな食べ物に付いて薀蓄を傾けるグルメ・エッセイ。ロシア生活の長いけいちかでも知らないことがあったりして、勉強になりました。

Posted by

ロシア語通訳者米原万里さんによる食べ物エッセイ。蘊蓄満載で,ジャガイモがロシアに浸透するまでは実はものすごい長い時間を要した,という話やチョウザメから何度もキャビアを採取する方法は実は日本人が考え出した,などなど,大変興味深い話ばかり。しかしまあ,この食べ物にかける情熱の素晴らし...

ロシア語通訳者米原万里さんによる食べ物エッセイ。蘊蓄満載で,ジャガイモがロシアに浸透するまでは実はものすごい長い時間を要した,という話やチョウザメから何度もキャビアを採取する方法は実は日本人が考え出した,などなど,大変興味深い話ばかり。しかしまあ,この食べ物にかける情熱の素晴らしさよ。「これはおいしい」となったらとことん調べて追いかける姿勢には脱帽。余談,米原さんは猫飼いとしても有名だったのだが2匹の猫に「無理」と「道理」と名付けた,と書いてあったのがあら素敵,という感じでした。

Posted by

ロシア語翻訳者の米原さんのエッセイ。ロシアの食べ物にまつわるコネタが沢山つまっていて面白いです。今のフレンチのコース料理が出てくる形式は、実はロシア料理のサーブの仕方が元祖だった!とか(笑)

Posted by

時々しつこすぎるんじゃないかと感じたり、筆者の性格を想像して重たい気分になったりもするけど基本的には面白かった。ジャガイモをめぐる殺戮、とか。

Posted by

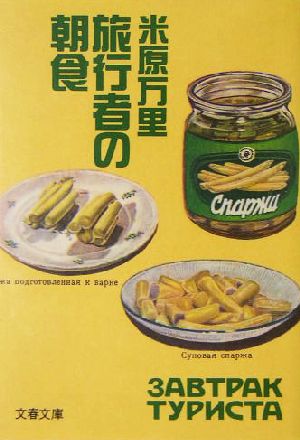

タイトルに惹かれて購入した本。 が、タイトル通りの内容ではない。でも「食」に興味のある人は楽しく読めると思う。 著者の食べ物に対しての貪欲さと、ユーモアのある文章にやられた〜。

Posted by

米原万里さんの本といえは「ガセネッタ&シモネッタ」。本屋に並んでいたときに、立ち読みしたけれど、何かの理由で買わずじまい。今回は食べ物に関するエッセイだと聞いて、これは買わねばといそいそと買い込みました。 さて、今回の本ですが、思わずにやりとするお話が満載。通勤電車でちびちびと...

米原万里さんの本といえは「ガセネッタ&シモネッタ」。本屋に並んでいたときに、立ち読みしたけれど、何かの理由で買わずじまい。今回は食べ物に関するエッセイだと聞いて、これは買わねばといそいそと買い込みました。 さて、今回の本ですが、思わずにやりとするお話が満載。通勤電車でちびちびとよんで楽しめました。ジャガイモの普及やウォッカの謎など歴史をバックグラウンドにしたお話も面白いけれど(ちょっと理屈っぽく感じる向きもあるかとおもいますが)、私のつぼにはいったのはやはり表題にもなっている「旅行者の朝食」の話。ロシアの小話には熊がずいぶんでてくる話に始まって、謎が解明されるまで思わずにやりとするシーンが山盛りです。この話はネタをばらしてしまうとつまらないし、面白く説明なんてできないので、「旅行者の朝食」って???と思った方は是非よんでみてください。 それから「トルコ蜜飴の版図」のお話もお気に入りです。小さい頃に食べさせてもらったお菓子ハルヴァを求めて、いろんな物をためして、似たようなお菓子から文化圏の広がりを感じるというお話なのですが、ホントに文で読んでるだけなのに「絶対食べてみたい!」と思わせられます。トルコ蜜飴と聞いて私は瞬時に「ターキッシュデライトでしょう?すっごい変な味の」と思ったのですがどうやらそれはイギリス文化圏の発想のようで、似たような菓子が違う名前で、または同じ名前で違った菓子がロシアからギリシャ、トルコ中東に至るまでいろんなところに分布しているらしい。そのじわじわと少しずついろいろなことがわかってくる道のりが、とても楽しく、一緒になってどきどきさせてもらえます。その話をきいている友人たちがいろいろなところからそう思われるお菓子を買ってきてくれるなんて、いいよなあ。

Posted by