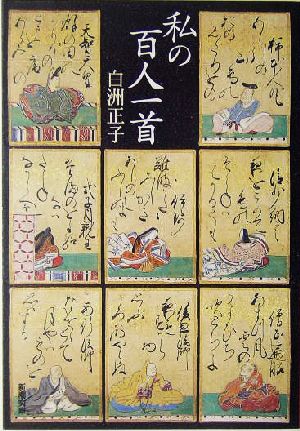

私の百人一首 の商品レビュー

白洲さんのエレガンス…

白洲さんのエレガンスかつクレバーな日本語で解説された「百人一首」の読み方。歌の意味はもちろん、作者の横顔とか背景とかも丁寧に書かれている。

文庫OFF

百人一首をモチーフに…

百人一首をモチーフにしたエッセイ。日本文化入門としても。

文庫OFF

白州正子さんが若い時に好きだった百人一首について書いたもの。 百人一首について改めて知ったことがいくつか。 ・百人一首の成立にはいくつか説があるが有力なのは(この本が書かれた時点で)、藤原定家が親類の別荘の障子を飾るために自ら歌を選んで色紙に書いて送ったという説。定家は「新古...

白州正子さんが若い時に好きだった百人一首について書いたもの。 百人一首について改めて知ったことがいくつか。 ・百人一首の成立にはいくつか説があるが有力なのは(この本が書かれた時点で)、藤原定家が親類の別荘の障子を飾るために自ら歌を選んで色紙に書いて送ったという説。定家は「新古今和歌集」の選者の一人でもあったが、勅撰集であった新古今集と異なり、楽しみながら選んだといえる。 ・百人一首の歌は読人として名前の上がっている人一人の作とは言えないものも多い。古い歌を「本歌取り」してアレンジした歌や古くから有名な歌が少しずつ変わり、実際には誰の歌か分からなくなっているものもある。 ・読人の中には実在したかどうか、本当にその人の作か分からないのもある。柿本人麻呂、蝉丸、小野小町など。 ・百人一首は番号の古いものほど時代が古く(1番は天智天皇)、番号の若いものほど時代が新しい(新古今集の時代)。古い歌のほうが素朴である分、魂がこもっていて、新しい歌は万葉集の歌などを本歌取りして技巧でアレンジしたものが多い。 ・歌の並べ方は時代だけではなく、ライバルといえる歌人の歌を続けて並べたり、同じモチーフの歌を続くようにして比較できるように並べられている。 ・平安時代の「歌合」は文台や硯箱や紙にも宝石や金銀を散りばめた華やかな社交の場であった。つまり、歌とは単に詩心だけのものではなくアートの一つであった。 白州さんの解説を読んで、「この歌は好きだ」と思えたものをいくつか。 ・天智天皇 秋の田のかりほの庵のとまをあらみ わがころも手は露にぬれつつ 実った稲を鳥獣から守るために、仮の小屋を作り、その屋根を葺いた苫が粗末なので、衣が露に濡れて悲しいと言う労働歌。かりほは刈ると仮に、露は涙にかけてある。万葉集に詠み人知らずの原歌があり、天智天皇の作とは考えにくい。 ・持統天皇 春すぎて夏来にけらし白妙の 衣ほすてふあまのかぐ山 香久山は古代から信仰された神山、白妙(白い衣)は巫女の衣装。神聖な山を象徴する白と言葉には表れていない夏の若葉の緑が背景になってすがすがしい。 ・柿本人丸(人麻呂) あしびきの山鳥の尾のしだり尾のなかながし夜をひとりかもねむ 単に山鳥の尾の長さと一人寝の夜の長さを掛けただけではない。山鳥というのは雌雄谷間を隔てて寝る習性があるので、昔の人は「山鳥」と聞いただけで、直感的に答えるものがあった。 ・中納言家持 かささぎの渡せる橋におく霜の 白きをみれば夜ぞふけにける 七夕の「男女を取り持つ橋」を象徴する鵲と「霜」。季節は真逆であるが、「夜も更けたから女のもとに行きたい」というそこはかとない願望が秘められているようにも感じられる。 ・紀友則 ひさかたの光のどけき春の日に しず心なく花の散るらむ 「ひさかたの」と「しず」の響きが美しい。美しいのどかな春の日に「しず心なく」で爛熟した王朝文化にひたひたと忍びよる影が感じられる。 ・西行法師 なげけとて月やはものを思わする かこち顔なるわが涙かな 「かこち顔」は良くわからないが、心の中で泣いている様子が痛いほど分かる。 ・権中納言定家 来ぬ人をまつほの浦の夕なぎに やくやもしおの身もこがれつつ 「松帆の浦」に「待つ」をかけ、海女の塩焼く煙に身を焦がす思いをかけている。 「訳してしまうのは面白くない」とすべての言葉を解釈しつくさず、白州さんなりの自由な解釈をされていた。確かに掛け言葉で意味が幾重にも取れる和歌をわざわざ現代語訳してしまうのは野暮なことだろう。一つ一つの歌について関連のある原歌や読人の背景など詳しく書かれており面白かった。読人の中には「光源氏」のモデルになった人も三人くらいいて(源融、在原業平、在原行平など)、リアル源氏の世界にも少し触れて楽しかった。

Posted by

百人一首に関する書籍は数えきれないほどあるだろう。 専門家による研究書から多少怪しい謎解き本までそれはもう。 「私の」としたのは、学者さんたちの研究には及ばない、「私なりの」と謙遜した一面もあり、「私だけの」という愛着の表現もあるのだと思う。 この本は百人の詠み人の名を見出し...

百人一首に関する書籍は数えきれないほどあるだろう。 専門家による研究書から多少怪しい謎解き本までそれはもう。 「私の」としたのは、学者さんたちの研究には及ばない、「私なりの」と謙遜した一面もあり、「私だけの」という愛着の表現もあるのだと思う。 この本は百人の詠み人の名を見出しとして「百人一首」の歌を紹介、著者ならではの読み方を綴っている。 どの言葉がどこに掛かるかで意味が違ってくる、との論争のある歌も多いが、そういう細部をあまり掘り返すことはせず、調べの美しさを楽しみたいという。 はじめは現代語に訳すことも考えたが、詳しく訳せば訳すほど遠ざかることを知って、よほど分かりにくい歌を訳すだけにとどめたと、あとがきにある。 その代わり、興味は(歌人の)人間とその周辺に向かった、とあり、歌の紹介とともに、詠み人の生きた時代やそこでの地位、人間関係などが語られている。 あまり記録が残っていない歌人もいるが、とんでもエピソードの残る人間くさい人たちも多い。 そこで、なぜか性格や行状に問題アリな人に限って美しい歌を詠んでいる、との感想。 (百人一首の選者と伝えられる)定家はどういうつもりで、あるいは心境でこの歌を選んだのだろうと、常に定家への興味が見える。 百人一首は、天智天皇、持統天皇からはじまりほぼ年代順に並んでいるので、最後は定家の時代で終わる。 天皇親政の時代に始まり、奈良から、藤原氏が権力を握った平安貴族の時代、やがて武士が台頭し、平氏から源氏の世に移る。その間も貴族たちは変わらずに歌を詠み続けた。 定家は後鳥羽院にその歌の才を愛でられる一方で、源氏方の鎌倉幕府にも繋がりを持っていた。 定家と後鳥羽院に関しては、かなりの紙数をさいている。 都と鎌倉の確執の末の承久の乱。 敗れた後鳥羽院は隠岐へ、息子の順徳院は佐渡へ。 百人一首には今も多くの謎が残り、定家の時代には最後の二首、後鳥羽院と順徳院の歌は鎌倉をはばかって載せていなかったという説もある。 現在のかるたの形式になるまでにはいろいろあったのだろう。 今は、正月にかるた取りをする家庭はどれだけあるのだろうか。 まず、百人一首のかるたを持っていないと遊べませんね。 ちなみに白洲正子さんのかるたは、京都の骨董屋で見つけた、元禄年間のものだとのこと。 武家社会において公卿は生計のためにかるたを作ることを内職にしていたということだ。

Posted by

- ネタバレ

※このレビューにはネタバレを含みます

百人一首に選ばれた歌人の生い立ちや歌を読んだ背景、歌枕や、歌人の逸話の紹介、そして万葉集や漢詩、新古今和歌集との比較。撰者の藤原定家の意図を読み解く。 天皇や貴族や公達が運命に翻弄され、流刑や家運の傾く中で詠んだ歌が多い。 和歌や歌合は平安時代大変重要な出世の手段であり、歌で負けて病の床に臥せる人、和歌に執着して命を落とす人もいたという。 中納言朝忠の宇治拾遺物語の逸話が面白い。 大男で大変に太っていたの痩せる方法を医師に相談したところ、冬は湯づけ夏は水づけの食事療法を勧められた。が、いつまで経っても痩せないので医師を読んで文句を言った。医師がどんなものを上がるか拝見したいというと、みごとな鮎に干し瓜様のものを山のように器に盛り、大きな椀に飯を高々と盛り上げた上に、水を少々かけて、何杯もおかわりした後、一粒のこさず平らげてしまった。医者はあきれ返って、そのまま座を立って帰った。

Posted by

幼い頃から、百人一首で遊んできましたが、改めて歌の意味を深く理解できました。 新潮文庫ではなく、愛蔵版です。

Posted by

毎日丁寧に、一句ずつ読むとよろし。 欲張らないで。 歌には余白が必要だから。 だけど、やっぱり、上手いわ。 (^∀^) 2022/02/14 更新

Posted by

日本的なものってなんだろう?となんか探求したくなって、どこから入るかなと考え、やっぱ短歌なのかな〜と思う。 短歌といえば、なにから始めるといいかな、と思うと、百人一首か?と思い、研究者のものより読みやすいと思って、白洲正子さんのこれを読む。 百人一首くらい、どれも聞いたことく...

日本的なものってなんだろう?となんか探求したくなって、どこから入るかなと考え、やっぱ短歌なのかな〜と思う。 短歌といえば、なにから始めるといいかな、と思うと、百人一首か?と思い、研究者のものより読みやすいと思って、白洲正子さんのこれを読む。 百人一首くらい、どれも聞いたことくらいあるだろう、と思って、読み始めたのだが、わりと知らない歌がたくさん。。。 で、意味もよくわかっていないので、その辺の解説がほしいところだが、白洲さんは、少々、わからなくても歌として、音として鑑賞することが大事という感じで、現代語訳をつけない。歌の背景の説明とか、どんな解釈があるか、どんな技法が使われているかといったことは、必要最小限とまではなくても、少なめ。 まずは、日本語としての歌を味わうことを大切にしているということだね。 味わうといっても、そこは白洲さんのこと、結構、好き嫌いが明確で、結構有名な歌でも、つまんない、みたいな感じで、バサッと切り捨てちゃうところが気持ち良い。 また、選者の定家に対しても、この人はもっといい歌あるのに、なんでこんなの選ぶんだろうね?みたいなことも書いていたりして、面白い。 というのは、本の前半で、本が進むに連れ、白洲さんの定家への評価はだんだん上がってくる。百人一首は、たんに素晴らしい歌人のベスト100を選んで、それぞれのno.1を選んでみたという単純なものではないのだ。選ばれた人同士の関係性、歌同士の意味的なつながりなどを考えながら、編み上げられた精緻な織物なのだ。 いわば、歌と歌とが、お互いに意味を共有しながら、共鳴しながら、新たな意味を生み出していく、そういう一つのテキストなんだね〜。 新古今和歌集の時代には、本歌取りといったテクニックが盛んになったわけだけど、この百人一首が全体として、そういうテキスト的な実践だったんだ〜。 すごいな! という感じに後半がなっていくところが相当に面白い。(もちろん、白洲さんは、テキストがどうだこうだみたいなことを言っているわけではないが) 今回あらためてすごいと思ったのは、万葉集〜新古今和歌集までの時間の長さ。万葉集の成立は780年ごろ?、古今和歌集は905年、新古今和歌集 1205年。万葉集と古今和歌集のあいだに150年くらい?、古今と新古金で300年。あわせて、450年。 そして、万葉集の編纂の前には、少なくとも100数十年のまたかなりの長い時間があって、これもあわせると百人一首が成立するまえに600年間にわたって和歌を読むという営為が積み重ねられたわけである。 そして、本歌取りなどの技法が発達した新古今以前であっても、過去に読まれた有名な歌が集団的な記憶として残っていて、なにか歌を読むときには過去の歌を思い出しつつ、そこへの尊敬の念をもって、意味の関係を踏まえつつ、自分らしい表現を生み出していくという営為が積み重ねていたわけなんだな。 こうした長い期間をかけて、短歌は、文化として、成長し、成熟し、表現としての限界にまで到達したんだな〜。 その和歌の歴史を一つの到達点から振り返って、歌の連鎖、相互関係として語られた暗黙の物語が百人一首なのだ。

Posted by

"百人一首を解説したもの。 定年後また読みなおしたい本。 もっと、歴史を知った上で読んだりすると、また受け取るものが変わる。"

Posted by

百人一首のそれぞれの歌の意味を丁寧に解説してくれるわけではない。現代語に訳せば風情が失われてしまうから。 でもそれぞれの詠み手の背景とか面白く勉強になった。

Posted by