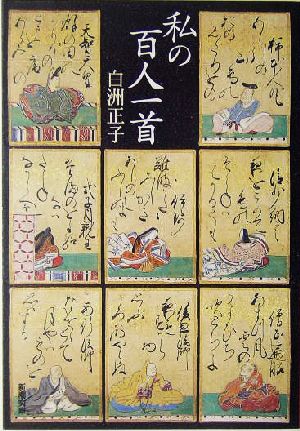

私の百人一首 の商品レビュー

百人一首をはじめ和歌にある程度触れていないと理解できないところも。著者の好みがにじみ出ているところは好き嫌いが分かれるか。序の「六十の手習い」がいい。読み手を選ぶ1冊。

Posted by

『ちはやふる』の影響で百人一首の解説書を読みたくなり選びました。 白洲正子が読者に求める教養のレベルが高すぎです。 詠み手には大河ドラマ『平清盛』に出てくる人も多くて面白かったです。西行とか崇徳院とか堀川局とか藤原忠実とか。

Posted by

百首が2首ずつ「組」になっていること、1~100首まで連歌のようになだらかにつながっていることなど、なるほど!と思いました。 それぞれの作者に対するコメントでは、清少納言、実朝については白洲正子さんの意見に同感でしたが、右大将道綱母(蜻蛉日記の作者)については、田辺聖子さんの「蜻...

百首が2首ずつ「組」になっていること、1~100首まで連歌のようになだらかにつながっていることなど、なるほど!と思いました。 それぞれの作者に対するコメントでは、清少納言、実朝については白洲正子さんの意見に同感でしたが、右大将道綱母(蜻蛉日記の作者)については、田辺聖子さんの「蜻蛉日記をご一緒に」を読んだ後だったのもあり、田辺さんの解釈のほうが私にはしっくり来るように思いました。

Posted by

稀にみる、読み手の教養がかなり問われる本。高校の古文・日本史の授業の大半をボ~と過ごしてきた私にとって、本書は、残念ながら、凄く敷居が高いです。しかし、斜め読みだけからでも、日本文化が奥深いことだけは、覗い知ることができます。 ちょっと一呼吸置いてから精読にチャレンジしてみたい...

稀にみる、読み手の教養がかなり問われる本。高校の古文・日本史の授業の大半をボ~と過ごしてきた私にとって、本書は、残念ながら、凄く敷居が高いです。しかし、斜め読みだけからでも、日本文化が奥深いことだけは、覗い知ることができます。 ちょっと一呼吸置いてから精読にチャレンジしてみたいと思いました。

Posted by

大人になって読む(詠む?)と、中学生の頃とは興味を持つ歌が全然違いますね♪私のお気に入りは三条右大臣かな。

Posted by

和歌というものは、訳ありきなのかと思っていた、その思い込みを取り払ってくれたのがこの本。通勤などの電車などで読みたい。 歌は訳を読んだだけでは情緒にかける。何度も声に出して読み、咀嚼して感情をつかむものらしい。 読み始めたばかりのころはあんまり上手く和歌の意味を噛み砕けなくて、...

和歌というものは、訳ありきなのかと思っていた、その思い込みを取り払ってくれたのがこの本。通勤などの電車などで読みたい。 歌は訳を読んだだけでは情緒にかける。何度も声に出して読み、咀嚼して感情をつかむものらしい。 読み始めたばかりのころはあんまり上手く和歌の意味を噛み砕けなくて、その作業自体をとても難しく感じたのだけれど、だんだん想像しながら歌を読むことに慣れてくる。するとその一首一首がとても愛おしく思えてくるから不思議。この作業のおかげで妄想力が逞しくなったといっても過言ではない。 訳に頼るのはよくない。うん。 これは連載の形式でなく、書き下ろしだったそうなので、白州正子の解説の長さで、どの歌が(もしくは歌人が)好きなのかという彼女の興味を伺えるのも面白いですよ。 小倉百人一首というものが物語のように捕らえているところも面白いですねー

Posted by

購入 白洲正子の目線で百人一首を切る。 和歌はぜひとも復活して欲しい日本の文化。 和歌好きな人、中級者向け。

Posted by

「昔、友人が、こういうことを言ったのを覚えている。 六十の手習いとは、六十歳に達して、新しくものをはじめることではない。若い時から手がけて来たことを、老年になって、最初からやり直すことをいうのだと。」 この言葉を思い出すようになった氏は、百人一首についても、改めて考えてみると全...

「昔、友人が、こういうことを言ったのを覚えている。 六十の手習いとは、六十歳に達して、新しくものをはじめることではない。若い時から手がけて来たことを、老年になって、最初からやり直すことをいうのだと。」 この言葉を思い出すようになった氏は、百人一首についても、改めて考えてみると全く無知であることに驚かれたそうだ。 さてこの本は、確かに学者の研究書とは違うのだが、学者の和歌解釈への追究が、何だかチマチマとした空虚な作業のような気さえしてくる。それ位、なんというか大きい人だな、と思う。歌を現代語訳するということにはやはり無理があるわけで、言葉(言霊)や雰囲気をそのまま味わう、ということを結構忘れていたな・・・というか改めて考えさせられる。 私も、昔は子規に感化されて、「ますらをぶり」がいいなんて思っていたのを、大学に入ってからはすっかり古今の修辞的世界というか計算された美のようなものに魅了されていたのだけれども、そんなどっちがいいとか、どっちが優れているとか考えることも、どうでもいいや、と思ったのでした。 骨董を愛でるように和歌を鑑賞するというのも面白いです。

Posted by

初めて読んだ、白洲正子の書。 やはり本当に賢い人というのは、決して難解でない。読む人を選ばず、易しく語りかけてくるようだ。

Posted by

百人一首。きちんと意味の説明が載っているので理解しやすい。そして意味を知るからこそ、歌の素晴らしさや表現方法に驚く。昔の日本人の感性とは素晴らしいものだと感じることが出来る。現代、日本は世界に誇れるものがたくさんあるけれども、この『俳句』や『短歌』も誇れるものの一つだと改めて認識...

百人一首。きちんと意味の説明が載っているので理解しやすい。そして意味を知るからこそ、歌の素晴らしさや表現方法に驚く。昔の日本人の感性とは素晴らしいものだと感じることが出来る。現代、日本は世界に誇れるものがたくさんあるけれども、この『俳句』や『短歌』も誇れるものの一つだと改めて認識させれる。

Posted by