私の百人一首 の商品レビュー

百人一首の本を書くのって、きっと大変なんだろうな、とかねがね思っていた。 書くことが浮かぶ歌ばかりでもないだろう。 特に紙数が決められていて、きちんとそれに収めなければいけない作りの本なら、なおさらだ。 で、本書は白州正子の読みが示される。 でもそこは白州さん。 興味のない歌人...

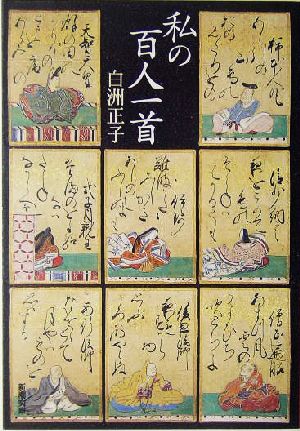

百人一首の本を書くのって、きっと大変なんだろうな、とかねがね思っていた。 書くことが浮かぶ歌ばかりでもないだろう。 特に紙数が決められていて、きちんとそれに収めなければいけない作りの本なら、なおさらだ。 で、本書は白州正子の読みが示される。 でもそこは白州さん。 興味のない歌人はあっさり。 貫之にはさすがに言葉は費やされているが、「興味がない」とばっさり。 新潮選書への書き下ろしだったそうで、自由に、好きなように書くことが許されたらしい。 薩摩出身の高級軍人のお嬢様だけに、かるた取りの感覚や、お能の経験などに裏打ちされた捉え方も、まあ面白い。 でも、本書で一番惹かれたのは、彼女の持っていた元禄時代に作られたというかるたの写真である。 流麗でもあるけれど、どこかたっぷり、ぼってりとした「御家流」の書体に目を奪われた。

Posted by

本文中に、筆者所蔵のカルタが4枚ずつ載っている。美しい仮名書きなのだが、活字に慣れた私にはなかなか容易に読むことができない。推測しながら読むのが面白い。

Posted by

平安期にその高みを極めた日本文化の深みを教えてくれました。もし、和歌の意味を知っていて、藤原・天皇家の系図や因縁を知っていれば、もっと楽しめるのでしょう。白州さんの教養が凄すぎて、こんな風に百人一首を読み解く様子に憧れを抱いてしまいました。

Posted by

百人一首は、教養の基本かと。 白洲正子くらいになると、主観で好き嫌いをハッキリと言い。 それで良いんんだ!

Posted by

「私だけの百人一首」 随筆好きなのは、所謂専門家に気兼ねせず自由に書いているのが読んでて楽しいから。その人の思い入れが反映されてる。 全体の流れやそれぞれの人間関係に注目して書いてあり、歌を詠んだ人の感情が、単に現代語訳を知る以上に、鮮やかに読み取れる。面白く読めた。もっとずい...

「私だけの百人一首」 随筆好きなのは、所謂専門家に気兼ねせず自由に書いているのが読んでて楽しいから。その人の思い入れが反映されてる。 全体の流れやそれぞれの人間関係に注目して書いてあり、歌を詠んだ人の感情が、単に現代語訳を知る以上に、鮮やかに読み取れる。面白く読めた。もっとずいずい語ってもらいたい! 20150625 再読

Posted by

(2013.12.30読了)(2011.01.10購入) 【日本の古典】 百人一首は、もっぱら坊主めくりの道具として付き合ってきました。 暮れに田舎に子供を連れて帰省すると、夕食の後こたつに入ってじいさん・ばあさん・等もはまって、坊主めくりをしました。せっかくためた札を坊主を引い...

(2013.12.30読了)(2011.01.10購入) 【日本の古典】 百人一首は、もっぱら坊主めくりの道具として付き合ってきました。 暮れに田舎に子供を連れて帰省すると、夕食の後こたつに入ってじいさん・ばあさん・等もはまって、坊主めくりをしました。せっかくためた札を坊主を引いたために全部出さないといけなくなった時、子どもは、いやだと泣いたものです。 坊主めくりで、自分の番が来るまでに、手元の札の歌を何気なく読んだり、作者を見たりしていたのですが、いつの時代のどんな人がどんな内容のことをうたったのかを考えたことは、ありませんでした。 この本も、白洲さんの本をあれこれ買い集めているうちに手元にやって来たものです。最近日本の古典をあれこれと少しずつ読み始めたついでに、この本を手に取り読み始めました。小倉百人一首というのは、藤原定家さんが、万葉集から自分の時代までの和歌の中から百首選んだものとか。 日本の古典の作者、紫式部、和泉式部、清少納言、紀貫之、なども登場するし、伊勢物語、平家物語に出てくる人たちも登場するし、日本の古典の入門書として、百人一首を読むことができそうです。 日本の古典をどれから読んだらいいだろうとお悩みの方は、百人一首から手を付けるのも一つの方法かなと思います。 ●百人一首(26頁) 定家の「明月記」には、百人一首について、「古来の人の歌各一種、天智天皇より家隆・雅経に及ぶ」と記してあり、天智天皇をはじめに置くことは定まっていたらしい。 ●紫式部(168頁) めぐり逢ひて見しやそれともわかぬ間に 雲がくれにし夜半の月かな この歌は、紫式部が幼な友達と出会って、つもる話がしたいと思っていたのに、あわただしく帰ってしまったことを、雲にかくれた月にたとえた。 ●崇徳院(216頁) 瀬をはやみ岩にせかるる滝川の われても末にはあはむとぞおもふ もとの歌は、序句が「ゆきなやみ」となっており、恋心の激しさを謳ったものであるという。たしかに、女と逢うことが主題になっているが、崇徳院の悲劇の一生を想う時、恋の歌によせて、「世に逢うこと」を切望されたのではあるまいか。 ☆白洲正子さんの本(既読) 「巡礼の旅-西国三十三ヵ所-」白洲正子著、淡交新社、1965.03.30 「能の物語」白洲正子著、講談社文芸文庫、1995.07.10 「西行」白洲正子著、新潮文庫、1996.06.01 「遊鬼 わが師わが友」白洲正子著、新潮文庫、1998.07.01 「いまなぜ青山二郎なのか」白洲正子著、新潮文庫、1999.03.01 「白洲正子自伝」白洲正子著、新潮文庫、1999.10.01 「十一面観音巡礼」白洲正子著、新潮社、2002.10.25 (2014年1月2日・記) (「BOOK」データベースより)amazon ひさかたの光のどけき春の日にしずこころなく花の散るらむ―どこかで習い覚えた百人一首の歌。雅びな言葉の響きを味わい、古えの詠み人の心を辿ると、その想いが胸に届きます。一首一首の読みどころ、歌の背景、日本の和歌の歴史―白洲さんの案内で、愛蔵の元禄かるたの美しさを愛でつつ歌の心を知り、ものがたりを読み解くような面白さとほんものの風雅を楽しみましょう。

Posted by

- ネタバレ

※このレビューにはネタバレを含みます

高校の時に冬休みの課題で覚えた百人一首。読み直して見ると結構忘れている物も多く、ややショック。 著者は歌の専門家ではないですが、著者の美意識と、各歌の作者の背景・人物関係の分析に基づく解説は、簡潔な文体もあり非常にわかりやすい。

Posted by

藤原定家の小倉百人一首。平安末期から鎌倉時代の百人の歌人の歌を通じて、和歌に対する白洲正子氏の思いが伝わってくる。宮廷の皇族、貴族、女房達の生き様や歴史などの歌う生んだ背景も詳しく書いてあり、歌への理解が深まる。本人も書いているように学問的立場ではなく、彼女個人として歌をどう思っ...

藤原定家の小倉百人一首。平安末期から鎌倉時代の百人の歌人の歌を通じて、和歌に対する白洲正子氏の思いが伝わってくる。宮廷の皇族、貴族、女房達の生き様や歴史などの歌う生んだ背景も詳しく書いてあり、歌への理解が深まる。本人も書いているように学問的立場ではなく、彼女個人として歌をどう思っているかに力点がある。歴史の勉強もできて面白いが、藤原家の多数の名前が頻繁に登場して、頭が少し混乱した。

Posted by

本書のタイトルに「私の」と銘打ってある通り、百人一首についての極私的随筆。読者それぞれが好きな歌が筆者にあまり評価されていないこともあるかも知れないけれど、そこは割り切って最後まで通して読むといろいろな発見がある。 好きな歌をつまみ読みするのも良いが、最初から通しで読むのがオス...

本書のタイトルに「私の」と銘打ってある通り、百人一首についての極私的随筆。読者それぞれが好きな歌が筆者にあまり評価されていないこともあるかも知れないけれど、そこは割り切って最後まで通して読むといろいろな発見がある。 好きな歌をつまみ読みするのも良いが、最初から通しで読むのがオススメ。天智天皇から順徳院に渡る百人一首のストーリー性や藤原定家がどのような意図で百首を選んだのかが浮かび上がってくる。 邪道な読み方かも知れないけれど、杉田圭さんの「うた恋。」シリーズと同時に読むと、両書がお互いを上手く(?)補完している様に思え、百人一首への理解が深まるかも。

Posted by

「命を懸けても優れた和歌を詠みたい。」 鎌倉時代、藤原定家によって選ばれかるたとして広く一般に親しまれてきた百人一首。日本の古典や伝統芸能に造詣が深く、幼いころから百人一首に親しんできたという白洲正子が思うままを綴る100首100人。 正月を迎えると我家は百人一首で盛り上...

「命を懸けても優れた和歌を詠みたい。」 鎌倉時代、藤原定家によって選ばれかるたとして広く一般に親しまれてきた百人一首。日本の古典や伝統芸能に造詣が深く、幼いころから百人一首に親しんできたという白洲正子が思うままを綴る100首100人。 正月を迎えると我家は百人一首で盛り上がった…と言えば聞こえはいいが、そこで行われるのはもっぱら「坊主めくり」。家族の誰一人として百首を暗記しているものはなく、「坊主めくり」専だった我家の絵のある読み札はやがてぼろぼろに。使われることのない取札の紙の白さはいつまでもまぶしかった。〈「思いわび」と「恨みわび」は似ているので、かるたをとる時、よくお手つきをしたことを思い出す。〉などと言っている著者の取札はさぞかし年季が入っていただろうと、我家の文化度の低さを思い知りつつ… それにしても日本の昔の、特に貴族といわれた人たちにとっては笑い事ではない。良い和歌を詠めるかまた古今の和歌に精通しているかということが、彼らの人生においてどれほど重要なウェイトを占めていたかということが窺い知れる。歌合せなど帝をはじめきら星のごとく居並ぶ貴人たちの前で、いかに人の心をつかむ歌を披露できるかでその後の栄達や立身出世が決まりその人生をも左右されてしまう。 思いわびさても命はあるものを 憂きにたへぬは涙なりけり 作者の道因法師は七、八十歳になるまで「秀歌よまさせ給へ」と、住吉神社に月参りをしていたそうだ。和歌への執念のために命を落とした歌人もいる。 恋すてふ我名はまだき立ちにけり 人しれずこそ思いそめしか 本歌の作者、壬生忠見だ。村上天皇の御代に行われた「天徳内裏歌合」において、平兼盛の しのぶれど色に出にけりわが恋は 物や思ふと人の問ふまで という一首とその優劣を競って敗れた。この出来事を記録した「沙石集」の引用によれば、忠見はせっかく会心の歌を以って歌合せに臨んだというのに対戦相手の兼盛の歌があまりに素晴らしくショックをうけ、心を悩ませた果てについに病となり命を落としたという。著者は <おそるべき執心である。和歌に執着して命を落とした人々は、ほかの物語にも見えているが、それ程和歌の道というものは重要視されていた。現代の私達がいくら近づこうとしても、しょせんほんとうの所はわからないのかも知れない>。 といい、定家はこうしたエピソードを念頭において、この二人忠見と兼盛の二首を並べて出したのだろうと推測する。本書ではこうした逸話やエピソードが著者の思うままに紹介されており、ここに百人百様のドラマのあったことがわかる。彼らにとって和歌が果たしてどれほどのものだったのか。著者の言うようにその思いは想像だにできないが、本書を読んだ今では少なくとも坊主めくりで札をめくる手はやさしくなれそうな気がする。

Posted by