商品詳細

| 内容紹介 | |

|---|---|

| 販売会社/発売会社 | 集英社 |

| 発売年月日 | 2023/08/04 |

| JAN | 9784087901153 |

- 書籍

- 書籍

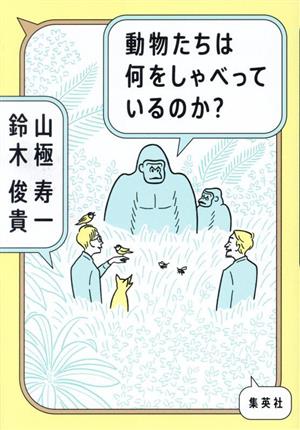

動物たちは何をしゃべっているのか?

商品が入荷した店舗:店

店頭で購入可能な商品の入荷情報となります

ご来店の際には売り切れの場合もございます

オンラインストア上の価格と店頭価格は異なります

お電話やお問い合わせフォームでの在庫確認、お客様宅への発送やお取り置き・お取り寄せは行っておりません

動物たちは何をしゃべっているのか?

¥1,870

在庫あり

商品レビュー

4.3

102件のお客様レビュー

動物の生態を研究している研究者二人の対談を本にまとめたもの。動物の話に終始するのかと思いきや、言語の起源・進化、新たな学問の可能性という話題まで飛び出してくる。読んでてわくわくした。 議論は現代社会の問題、目指すべき未来像にまで及び、大変興味深くおもしろい本だった。 専門用語...

動物の生態を研究している研究者二人の対談を本にまとめたもの。動物の話に終始するのかと思いきや、言語の起源・進化、新たな学問の可能性という話題まで飛び出してくる。読んでてわくわくした。 議論は現代社会の問題、目指すべき未来像にまで及び、大変興味深くおもしろい本だった。 専門用語も出てくるが、出てくるたびにその言葉がどういう意味か文脈にのせて読者に解説してくれるため、最後まで疎外感を感じることなく読むことができ、知らない知識に感心しているうちに読み終わってしまった。非常に気分が良い読後感の本。 コミュニケーションとは「環境」が促すものなので単調な生活になりがちの飼育下の動物は多彩なコミュニケーションを示さないので野生動物を観察しなければいけないという話や、人間社会の話になった際に「文字」主流の現代社会は長い人類史の中で見るとかなり最近になってのことで、急に発展してきた社会傾向である、という話はとても興味深かった。 何かしらの事柄を「文字」にした場合、空気感や表情などの感情は文字化されずに伝播して多少、劣化した事実を受け取ることになってしまうことがある、SNSとかね……という話は身に覚えがある話だなぁと思った。 言語に意味がつく前に「行動の共鳴」というコミュニケーションがあったはず、という話も面白かった。言語は骨格などと違い化石が残らないのでその軌跡を追うのは容易ではないと語られていた。でもその起源を探る話を聞いているうちに現代の窮屈さを軽くするヒントがあるように思えてならなかった。言葉ですべてのコミュニケーションをとろうとすると、「共同体としてすべきアレやコレ」みたいな話になってしまい「校則かな」となってしまうけど、盆踊りなら何か踊っているうちにみんなで楽しくなってしまうものかも、とかを考えてしまった。 最後に本書で対談していた二人の研究者について少し。 鈴木 俊貴(すずき としたか)氏はシジュウカラという鳥が多様な鳴き声のパターンを持っていることを発見し、鳥が単語を組み合わせて「文法」を使用していることを突き止めた研究者。動物言語学を開拓した第一人者。 山極 寿一(やまぎわ じゅいち)氏はゴリラの生態から人類の起源を研究し、霊長類学の観点から現代社会の問題も論じ、国際霊長類学会会長や京都大学総長など歴任している。著書も多く出している。 鈴木氏は1983年生まれで山極氏は1952年生まれと親子ほど年の違う二人だが、どちらも話題が豊富でお互いがこの対談を有意義で和やかなものにしようとしていてポジティブな姿勢がとても素晴らしかった。山極氏が研究しているゴリラは相手に勝とうとしない社会関係を築くそうだ。人間も動物の一員として他の動物の行動から学べるものはたくさんあるのだろうと思った。

Posted by

鳥類の研究者と霊長類の研究者の対談で、お互いをリスペクトする姿勢や研究対象への熱意が伝わりとても面白い1冊だった。 人間のコミュニケーションの本質やAI、SNSの何が危ういのか、という話にまで及んだのは興味深かった。

Posted by

鳥とゴリラの研究者の対談。 どういった言語を扱う動物なのかの話から発展し徐々に『コミュニケーション』の枠組の話にうつり変わる。 その種類とは音声であったり視線であったりジェスチャーであったり、はたまた同時に2つ以上を合わせて行ったり。五感も重要で聴覚や嗅覚などが優れている生き...

鳥とゴリラの研究者の対談。 どういった言語を扱う動物なのかの話から発展し徐々に『コミュニケーション』の枠組の話にうつり変わる。 その種類とは音声であったり視線であったりジェスチャーであったり、はたまた同時に2つ以上を合わせて行ったり。五感も重要で聴覚や嗅覚などが優れている生き物はそれも併せて複雑なコミュニケーションをとるらしい。 ただただ言語にとどまることなく話が進む対談は興味深い生物の進化の話にも及び、進むにつれ文字や文を主体にしたネット社会が人間の陥る死角にも言及していたように思う。 普段の言動、また今ここに書いているような視覚での情報やスマホで読むニュースなど切り取りされたモノを安易に受け取るのを気をつけようと思った。 なんだかまとまってないけれど大事にしたいものがありました。

Posted by