- 書籍

- 書籍

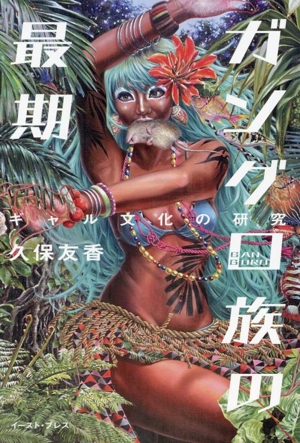

ガングロ族の最期

商品が入荷した店舗:0店

店頭で購入可能な商品の入荷情報となります

ご来店の際には売り切れの場合もございます

オンラインストア上の価格と店頭価格は異なります

お電話やお問い合わせフォームでの在庫確認、お客様宅への発送やお取り置き・お取り寄せは行っておりません

ガングロ族の最期

¥2,475

残り1点

ご注文はお早めに

商品レビュー

3.7

3件のお客様レビュー

90年代の文化を再確認したくて読んでみた本。 いざめくってみると、70年代にもガングロはいた、という驚きから入り、18世紀のフランスから丁寧にその起源を紐解いている。もっとも「ガングロ」の定義は広いが、俯瞰してみると90年代における「コギャル」「ヤマンバ」はその亜種であり、より普...

90年代の文化を再確認したくて読んでみた本。 いざめくってみると、70年代にもガングロはいた、という驚きから入り、18世紀のフランスから丁寧にその起源を紐解いている。もっとも「ガングロ」の定義は広いが、俯瞰してみると90年代における「コギャル」「ヤマンバ」はその亜種であり、より普遍的な流れの中に位置づけられることも分かって面白かった。 また、ガングロが「光学的に外見を変える手法」としてプリクラや写真加工アプリの源流にある、という指摘も面白かった。 ## ■ガングロの原理 本書ではガングロの原理を次のように述べていた: 1)変身願望:自由人やイケてる人間であるという記号の発信 2)承認欲求:「メディア」や「モデル」に従うことでスターになれる可能性 3)コミュニケーション:ビーチイズム的コミュニケーションや同種人間の特定 一方で「2008年以降はインターネットがこれらの魔法を失わせた」と指摘しており、これは、単方向から双方向のコミュニケーションの成立と価値観多様化による「大きな物語」の喪失が原因であると思われる。 しかし、渋谷のローカルコミュニティにおける流行、雑誌にも載っておらずコミュニティに属さねばわからない、変化が激しく友だち付きあいしていなければすぐに落伍する流行とは、どういうメカニズムで生まれたのだろう。 それも「正直な信号」あるいは配偶者選好のための擬態といっしょで極楽鳥の類が極彩色をまとってダンスするのと同じと思うが、そうした選択と淘汰をもたらしたもの。人が多かったのと、やっぱり読モ→芸能人といったスターダムへの道の存在ゆえだろうか。いずれにせよ、そうした早いサイクルのガラパゴス的進化が新しい文化を拓いたのはおもしろい。 ## ■では今後もガングロは生じるか?/ガングロのアナロジーとして次の流行は? ガングロがある種の記号としてこれまで繰り返し現れ続けてきたとして、将来はどうか。 一方で、以下の点からそれは難しいようにも思える 1)昔のように「明確な正解が誰かによって示される時代」は終わった 2)AI Tuberのように、身体性は必ずしも優位性をもたらさなくなった とはいえ、ローカルでハイタッチのコミュニケーションは身体性により行われ、人間が人間である以上は「ガングロ」的ファッションは形を変えて顕れるように思える。 ガングロが「スターになれる可能性」から生じたとして、次は何だろう。地下アイドルやYoutuberはまさにその可能性であり、その次世代は何か。 また、韓流ファッションなども「メディアが作った流行」であるとして、その次は何か。もしかしたら東南アジアとか、新たな発展国のファッションが流行るかもしれない。 あるいは、そうしたミームを作り出すのは人間ではなく、AIなどの非人間的なメカニズムになるかもしれない。 ## ■答えが明確にあった時代について ところで、00年代以前は「答えがあった時代」だったが、そうではない人たちもいたはず。むしろクラスの3割がマジョリティとして「答えを求めた」として、そうではない人々は多様であった可能性がある。 インターネットは、こうした残り7割のロングテールを結び付け、旧マジョリティをその中に埋没させ、新たなマジョリティを生んだ現象だったように思える。 ## ■ところで70-90年代の高校生について 70-90年代の都会の中高生が、自分の中高生時代とあまりに違って慄いた。 友達伝手で他校の友達作って100人規模で深夜までカラオケして時に居酒屋貸し切って、日々109やソニプラで買い物してトレンド作って読モになって、とかいう友達グループに入れるかの基準は「イケてるか」。帽子かぶってたらとらせて顔面審査する。それこそがヒエラルキー上位と言われてしまうと、コミュニケーションが苦手な自分にとっては恐ろしい世界。 あと、コギャル文化の渋谷における発生と流行が、自分のの地元より5年以上早かった。田舎は遅れているとは知っていたが、具体的な年月で示されると改めて驚く。

Posted by

「アメリカングラフィティ」、ビーチ文化の渋谷への持ち込み、陸サーファーはダサい、ギャルが濃い化粧をするようになったのは90年代から、アルバローザ…。面白いんだけど、いまいち頭に入ってこないのはなぜなのだろう…

Posted by

大変興味深い本だった。 タイトルにもあるガングロギャルの話だけではとどまらず、他の街のように新たな物を生み出さなかったはずの渋谷が、いかにして文化の発信地となったのか、そしてなぜ若者たちは競うように渋谷に集まるようになったのかなども知ることができた。 こ本を書き終えるまでに、多く...

大変興味深い本だった。 タイトルにもあるガングロギャルの話だけではとどまらず、他の街のように新たな物を生み出さなかったはずの渋谷が、いかにして文化の発信地となったのか、そしてなぜ若者たちは競うように渋谷に集まるようになったのかなども知ることができた。 こ本を書き終えるまでに、多くの取材をこなしたり、文献を読み込んだりされたであろう著者には敬意を評したい。 最後に余談ではあるが、当時ガングロやゴングロ、ヤマンバ、マンバをしていた娘の親たちは、一体どんな心境だったのだろうかと思わずにはいられなかった。

Posted by