- 中古

- 店舗受取可

- 書籍

- 文庫

- 1224-26-02

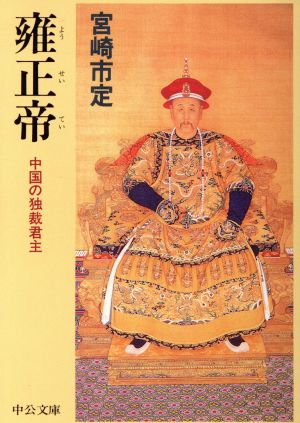

雍正帝 中国の独裁君主 中公文庫

定価 ¥770

385円 定価より385円(50%)おトク

獲得ポイント3P

在庫わずか ご注文はお早めに

発送時期 1~5日以内に発送

店舗受取サービス対応商品

店舗受取なら1点でも送料無料!

店舗到着予定

2/20(木)~2/25(火)

商品詳細

| 内容紹介 | |

|---|---|

| 販売会社/発売会社 | 中央公論社/ |

| 発売年月日 | 1996/05/18 |

| JAN | 9784122026025 |

店舗受取サービス

対応商品

店舗受取なら1点でも送料無料!

さらにお買い物で使えるポイントがたまる

店舗到着予定

2/20(木)~2/25(火)

- 書籍

- 文庫

雍正帝

商品が入荷した店舗:0店

店頭で購入可能な商品の入荷情報となります

ご来店の際には売り切れの場合もございます

オンラインストア上の価格と店頭価格は異なります

お電話やお問い合わせフォームでの在庫確認、お客様宅への発送やお取り置き・お取り寄せは行っておりません

雍正帝

¥385

在庫わずか

ご注文はお早めに

商品レビュー

3.9

17件のお客様レビュー

支配とは支配される側…

支配とは支配される側にこそ決定的な決定権があるという。権力を集めれば集めるほど権力は空洞化する側面がある。自らを強く律し、臣下の尻を叩き、あるべき政治を目指した雍正帝が、結局傍から見れば独り芝居のような空回りに終わってしまったのはそれを強く印象付けるものである。しかし、著者の言う...

支配とは支配される側にこそ決定的な決定権があるという。権力を集めれば集めるほど権力は空洞化する側面がある。自らを強く律し、臣下の尻を叩き、あるべき政治を目指した雍正帝が、結局傍から見れば独り芝居のような空回りに終わってしまったのはそれを強く印象付けるものである。しかし、著者の言うようにそれは無駄ではなかった。まず、誰よりも権力を行使する者がどのような姿勢であるべきかをこの本は雄弁に語っている。

文庫OFF

康熙帝と乾隆帝に挟まれてやや目立たない雍正帝について取り上げた本書。出版の古い2冊をまとめたもので、現代の歴史文庫・新書に比べれば語り口は軽快である。 精力溢れる雍正帝は独裁君主として官僚機構の統治に腐心し、その解決策の1つとして地方官吏から直接の意見上申を重視した。報告に対する...

康熙帝と乾隆帝に挟まれてやや目立たない雍正帝について取り上げた本書。出版の古い2冊をまとめたもので、現代の歴史文庫・新書に比べれば語り口は軽快である。 精力溢れる雍正帝は独裁君主として官僚機構の統治に腐心し、その解決策の1つとして地方官吏から直接の意見上申を重視した。報告に対する皇帝の返信も含めて、その一部が出版までされており、雍正帝の辛辣だが政務に励む様子を現代に伝えている。

Posted by

『甄嬛傳』をみてすっかりはまり、雍正帝とはどんな人だったのかが気になって買ってしまった。きっとマニアックで難解なのだろうなと思って読み始めたが、予想外に大変読みやすかった。 本書は、1950年に出版された同題の岩波新書と、1957年の論文「雍正硃批論旨解題 - その史料的価値 -...

『甄嬛傳』をみてすっかりはまり、雍正帝とはどんな人だったのかが気になって買ってしまった。きっとマニアックで難解なのだろうなと思って読み始めたが、予想外に大変読みやすかった。 本書は、1950年に出版された同題の岩波新書と、1957年の論文「雍正硃批論旨解題 - その史料的価値 -」を一冊にしたもので、両文章とも元は岩波書店『宮崎市定全集』巻14に収録されていたらしいが、同題の岩波新書はすでに絶版。 雍正帝についていくつかの角度から観察しているが、全体を通して「摺子」が頻繁に現れ、本書の主眼がこの「摺子」にあることがわかる。 著者は雍正帝について研究しているうちに『雍正硃批論旨』なる出版物の存在を知り、読み始めたところ面白くてとまらなくなり、同好者を募って研究会を催し、ついには正式な組織となった。 そこまで筆者の心を鷲掴みにした『雍正硃批論旨』とはどうゆう内容だったのか、というのが豊富な例文を引きながら紹介されているのが本書。惜しむらくは、実物の写真がないこと!これは講談社の怠慢。 しかし、語り口調があまりに軽快な上に、可也細かい経緯や背景まで書かれているので、正直どこまでが歴史でどこからが空想なのかわからないところがあった (特にスーヌのくだり)。しかも本編には一切参照文献が挙げられていない。 そう思って巻末の解説を読んでいると、なるほど、あのスーヌの章は、フランス滞在中に買った『イエズス会書簡集』を参照したらしい。あの頃の世界情勢が著者を中国から遠ざけたようにみえて、実際は廻り道してさらにマニアックな知識を得ていたというあたり、歴史学者のまさに鑑。 第一章はどうやら清實錄の康熙朝實錄からいくつか引用しているらしい。

Posted by