電気じかけのクジラは歌う の商品レビュー

そう遠くない未来だな、と。 今でさえAIがすごく活躍しているし、音楽の分野でもだいぶ前からボカロはあった。 人間が生み出す作品なんて、AIの前ではゴミクズみたい。 将来AIがもっと進み、人間の無力さを実感してしまうかもしれない。 そうすることで、人間は退化すると思っている。 ...

そう遠くない未来だな、と。 今でさえAIがすごく活躍しているし、音楽の分野でもだいぶ前からボカロはあった。 人間が生み出す作品なんて、AIの前ではゴミクズみたい。 将来AIがもっと進み、人間の無力さを実感してしまうかもしれない。 そうすることで、人間は退化すると思っている。 でもその現実に絶望するんじゃなくて それでも人間にしか作れない音楽を作ろうとする人間は強い。

Posted by

AIが曲を作る時代。1人の作曲家は何故亡くなったのか。指とDNA入りインクを自分に送ってきて。機械が素晴らしい事は分かってて、人間の温もりが素晴らしい事も分かってて、どちらもだいじで。でも間違えた使い方は良くないのねえ…。

Posted by

絵空事じゃない近未来の世界を垣間見ました。 ミステリーと近未来が混じった傑作。 人工知能、AIは当たり前になりつつある現代で、本当に向き合うのはこれからなんだなと思わされました。 人工知能がどれだけ発達しても、良いものを良いと思う感情は持ち続けていたい、流されずにいたいと思わされ...

絵空事じゃない近未来の世界を垣間見ました。 ミステリーと近未来が混じった傑作。 人工知能、AIは当たり前になりつつある現代で、本当に向き合うのはこれからなんだなと思わされました。 人工知能がどれだけ発達しても、良いものを良いと思う感情は持ち続けていたい、流されずにいたいと思わされました。

Posted by

- ネタバレ

※このレビューにはネタバレを含みます

中盤から後半、とても面白く読めた。 導入のところで、「ひとりひとりのエンドユーザーが、自分自身の好みの音楽をAIを利用して自分で作曲して、自分で楽しむようになり、音楽の世界がタコつぼ化していく」という設定に違和感を感じてしまい、物語に入り込むのに苦労した。 一般のリスナーがみな、いちいち自分で自分好みの曲を作曲し、そればかりを聞いて楽しむなんて世界は永遠におとずれないだろう。今でも、美少女の画像を自分で作成するソフトが利用されてはいるけれど、そういうソフトで美少女を作成して楽しんでいるのは、一部の層にすぎなくて、ほとんどの人はプロが作成したアニメなりマンガなりのキャラクターを共有して楽しんでいる。 音楽は、美少女キャラクター以上に、同じ作品や同じライブの演奏を、ともに聞いてともに楽しむという部分が大きいはずで、たとえJINGのようなソフトが生まれても、それを直接利用するのはアーティストたちであって、一般の人はアーティストがJINGを使って作った音楽を楽しむ ということにしかならないだろう。 実際この話も、そういう設定に置き換えても、ちょっとした修正で十分成り立つ話だ。音楽の単純接触効果などを考えても、そのほうが他の部分との整合性もむしろとりやすいようにさえ思う。 ・・・という違和感はあったのだけれど、AIや天才に対する主人公の葛藤や、それに対してどう折り合っていくのかという納得の仕方などは、真に迫っていて、この問題についてとても深く考えられたことが伝わってきた。この作品の音楽論が、『風を彩る怪物』につながっていくのもよくわかる。そういえばあちらの主人公もフルートで一度挫折を味わった女の子が新たな価値観を立ち上げていく話だった。 (ちなみに、一緒に同じ作者の『祝祭の子』と『少女は夜を綴らない』も読みかけたのだが、あまりに暗そうで、断念した。もう少し気分が明るい時なら読めるかも)。

Posted by

AI作曲アプリ「Jing」がもたらす音楽の近未来と、著名な作曲家の死語に発表される正体不明曲のミステリー。クジラとは名前であり、巨大なものの象徴であり、その大きな口で小魚を一飲みにしてしまう存在の象徴でもある。 AIの学習機能によって凡庸なものは瞬時にコピー増殖される未来が来る可...

AI作曲アプリ「Jing」がもたらす音楽の近未来と、著名な作曲家の死語に発表される正体不明曲のミステリー。クジラとは名前であり、巨大なものの象徴であり、その大きな口で小魚を一飲みにしてしまう存在の象徴でもある。 AIの学習機能によって凡庸なものは瞬時にコピー増殖される未来が来る可能性がありそうだ。 AIはまだ見ぬ新しいものを生み出せるのか?人間の創作活動の意義とは何なのか?凡人も天才もそれぞれにAIの隆盛に伴う創作への悩みを抱えていてリアルだった。

Posted by

なかなか思いテーマだ。 AIによって世界から作曲が消える。作曲家の音楽を読み込ませると、みごとにその特徴のある音楽が作られる時代。 全く新しい音楽を作り出したく葛藤する人たち。 音楽だけではない。タクシーも、家の環境もすべてAIによってコントロールされている。 まさに20年後の近...

なかなか思いテーマだ。 AIによって世界から作曲が消える。作曲家の音楽を読み込ませると、みごとにその特徴のある音楽が作られる時代。 全く新しい音楽を作り出したく葛藤する人たち。 音楽だけではない。タクシーも、家の環境もすべてAIによってコントロールされている。 まさに20年後の近未来がここにある。 しかしシナリオがなかなかに難しい。そしてその解決策がよくわからないまま終結してしまう。その答えはAI時代の未来に預けたかのように。

Posted by

- ネタバレ

※このレビューにはネタバレを含みます

人工知能が作曲を手がける、JINGというアプリが台頭した世界のお話。好みの曲を飲み込ませれば、恐らくその人が好きであろう曲を提供&作曲してくれる。当然、そのようなアプリが世の中に出てくれば、作曲家と呼ばれる人達はみな仕事を失ってしまうが、今回の主人公はかつて作曲家であった岡部という男性。現在はJINGに人間の感動を学習させ、さらなる革新性をもたらすための検査員という仕事をしている。物語は、かつて岡部が組んでいた「心を彩るもの」のメンバーのうち1人、天才作曲家である名塚楽が自殺したというニュースから動き出す。 虹を待つ彼女から知った作家さんで、今回も少し似たような感じのSFミステリー。主人公と一緒に謎を追いかけることができ、時にゾクっとさせるような表現で、ついついページをめくる手が止まらなくなってしまう作品でした。最近では音楽のサブスクリプションが台頭し始め、CD業界が苦境に喘いでいるという事も耳にしますが、本作品にでてくるJINGという人工知能音楽アプリも近い将来実現するのではないかなあと、いやもう出ているのかなあと考えながら読み進めました。 音楽にはあまり詳しくないのですが、文章からその曲のイメージを上手に伝えてくれるため、まるで音楽を聴いているかのように気持ちよく読むことが出来ます。「名塚が何を伝えたかったのか」というところに焦点が当たりながらも、色々な人間を介入させることにより、「人工知能とは」「音楽とは」「生きる意味とは」等、それぞれの考え方を読者に提供し、当初の焦点に綺麗に納まっていく感覚です。(「生きる意味とは」はちょっと大袈裟かもしれませんが…) JINGをただ作曲家の敵ではなく、人間と共存させることで、いまよりも革新的な新しい音楽を作り出すことができると主人公である岡部が気づき、JINGの発案者である霜野と対峙するシーンについて、これからの人工知能社会を生きていかなければならない私にとっても、覚えておきたいことだと実感させられました。

Posted by

- ネタバレ

※このレビューにはネタバレを含みます

新しい音楽は常に人が作っている 死を持って仲間を和解させ、また新しい音楽が生まれることを望んだ名塚。 迷宮の末、新しい道をすすんだ岡部。 AIに全て支配され音楽も生活も平穏になる未来はあるのか。

Posted by

文庫化になる前に読んだ本。 AIが音楽を作り、それがスタンダードになっている近未来。 AIには創造はできない、という概念が覆された世界。 今、AIが絵画を書くようになってますます人間の感性に近づいてきている。 タイムリーな文庫化だと思うし、今が読み時かもしれない。 個人的にソフト...

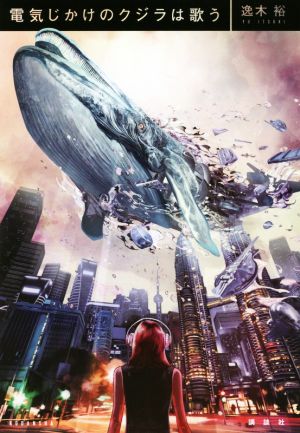

文庫化になる前に読んだ本。 AIが音楽を作り、それがスタンダードになっている近未来。 AIには創造はできない、という概念が覆された世界。 今、AIが絵画を書くようになってますます人間の感性に近づいてきている。 タイムリーな文庫化だと思うし、今が読み時かもしれない。 個人的にソフトカバーの単行本のイラスト、空を飛ぶクジラの装丁が好き。

Posted by

- ネタバレ

※このレビューにはネタバレを含みます

作曲人工知能「Jing」により、作曲家が絶滅した近未来が舞台。 近年AIによるイラストが話題を呼んでいて、近い将来この小説のように作曲もAIで行うようになるのかもしれない。けれどやはり音楽というものは仲間と共に作り出し、楽しむべきものでいてほしいと思う。名塚がかつての仲間達と一緒に3人で演奏したかったという気持ちがよく分かる。それは富や名声よりも大切な事だと思う。

Posted by