すべての、白いものたちの の商品レビュー

余韻に浸ってしまうことを余儀なくされる、、、 読めば読むほど感じるものが増えそう。解説が詳しくてありがたい。 白いもの、だけでも数えきれないほど存在してる。生きるって尊い

Posted by

心という形のないものを、芸術作品として見せてもらえました。 白い… 白ってなんだか美しい。白いってだけで安心感もえられる。 真っ先に浮かんだのが雪で、「国境の長いトンネルを抜けるとそこは雪国であった」で始まる川端康成の「雪国」だった。 そして肌。そのまま連想されたのが「雪見だ...

心という形のないものを、芸術作品として見せてもらえました。 白い… 白ってなんだか美しい。白いってだけで安心感もえられる。 真っ先に浮かんだのが雪で、「国境の長いトンネルを抜けるとそこは雪国であった」で始まる川端康成の「雪国」だった。 そして肌。そのまま連想されたのが「雪見だいふく」。これ以上見事に表現されているものはないのではないか! 白にほんの少しの青を混ぜる。それはフェロモンになる。これは最近解明したことだ。色的にはオパールホワイト。 角砂糖ー。たしかにこれも白い。それをコーヒーの中に入れたら、もっとも自然な色に染まっていく。 影もまた白を染める。そこで気付くのが影の存在。影無くしては語れない。 すると白と透明との関係性も見えてくる。限りなく透明に近い白が白の始まりで、透明になんらかの反応が生じて…、たとえばそれは吐く息が白く見えることに生を感じ、ささやかな感動を覚えたときのように。好きの子の息を吸い込みたくなるように。 生の誕生とは白く色づくことで、白とは生の象徴なんだと思った。 そして今夜は鍋を作る。もちろん主役は白菜だ。白菜の芯の美しさたるや。 "あなたが最後に吐き出した息を、私は私の胸に吸い込むだろう" 鍋の香りを吸い込み生を共有する。

Posted by

- ネタバレ

※このレビューにはネタバレを含みます

白にまつわる詩のような物語。エッセイ? 使用する紙も様々な白。なるほど。 最初はなんだこれ?と戸惑いつつ読んでましたが、少しずつ感じるところも出てきました。 読み返すとまた違うかもしれません。

Posted by

- ネタバレ

※このレビューにはネタバレを含みます

しんしんと雪が降り積もる、その音さえ聞こえてきそうな静寂の中、詩のような言葉が紡がれていく、そんな感じ 姉の死と自分の生、入れ替わったかもしれないその運命 母親の愛が、生まれてすぐに死んでしまった姉に向かう時、自分の存在がなかったかもしれないという衝撃的な「もし」から離れることができない 「しなないでおねがい」と懇願する残酷な愛情をもちろん恨むことはできない とても重い題材だが、静謐で美しい そして最後は希望の光を垣間見たよう 巻末の平野啓一郎さんの解説を読んだ後再読すると、より理解できますね

Posted by

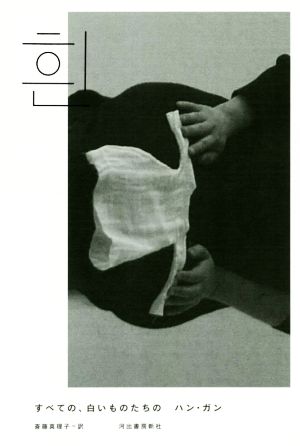

5種の紙を使い白を表現した装丁、色味だけでなく質感も異なり紙をなぞりながら読み進めた。文章の余白や写真も含めアート作品に触れた感覚。 こころの静けさが妙に心地いいのは詩的表現のせいなのか。訳も好みでお気に入りです。

Posted by

これが詩なのか、エッセイなのか、物語なのか、とりとめのない思いつきを書き殴ったものなのか、私には判断がつかない。 感受性を尖らせて読むかぎり、なにかが心に刺さるものが生まれる。 生と死の境界線のうつくしい光を辿って、ふらふらと、しっかりと、前に進むような文章だった。

Posted by

ノーベル賞受賞した作家のさくひんだよと、娘に勧められて読んだ。 白といっても、韓国には清潔な白のハヤンと生と死の寂しさをこもごもたたえた色であるヒンがあって、著者が書きたかったのはヒンについての本だと言う。 突然生まれた赤ん坊の生と死から始まり、白いものをめぐる幻想的ともいえる作...

ノーベル賞受賞した作家のさくひんだよと、娘に勧められて読んだ。 白といっても、韓国には清潔な白のハヤンと生と死の寂しさをこもごもたたえた色であるヒンがあって、著者が書きたかったのはヒンについての本だと言う。 突然生まれた赤ん坊の生と死から始まり、白いものをめぐる幻想的ともいえる作品だった。

Posted by

著書の後書きがなければ、その構造は窺い知ることができなかった、という意味で読者を選ぶ。 確かに入れ物としての文章だ。託すものがない人は拒まれる。託すものがある人はのめり込む。その意味で何重にも危険だ。

Posted by

まさに詩のような物語。私はこの本の素晴らしさを形容する言葉を持たない。 通奏低音としての「白いものたち」 レイモンド・カーヴァーの「ささやかだけれど、役に立つこと」(a small good thing)想起しました。 初期の吉本ばなな(サンクチュアリ、TSUGUMI等)も...

まさに詩のような物語。私はこの本の素晴らしさを形容する言葉を持たない。 通奏低音としての「白いものたち」 レイモンド・カーヴァーの「ささやかだけれど、役に立つこと」(a small good thing)想起しました。 初期の吉本ばなな(サンクチュアリ、TSUGUMI等)も思い浮かべたりした。

Posted by

限りなくエッセイに近い、詩のような文体の、私小説なのかな?読む前表紙がなんの写真なのか分からなかった。これ産着かぁ。 途中で異なる紙質になるのが印象的。

Posted by