アウシュヴィッツの歯科医 の商品レビュー

“あのころは、老いも若きも、善人も悪人も、みな似たり寄ったりの暮らしをしていた。どんな人も喜びや悲しみを感じ、愚かさやうぬぼれを抱えて生きていた。だれもが同じように生まれて、生きて、そして死んでいった。けれども、いまやわたしたちは異種の生き物であり、怪物なのだ。”(p.306) ...

“あのころは、老いも若きも、善人も悪人も、みな似たり寄ったりの暮らしをしていた。どんな人も喜びや悲しみを感じ、愚かさやうぬぼれを抱えて生きていた。だれもが同じように生まれて、生きて、そして死んでいった。けれども、いまやわたしたちは異種の生き物であり、怪物なのだ。”(p.306) “この光景をいつかだれかが世界に知らしめるべきだ。”(p.220)

Posted by

- ネタバレ

※このレビューにはネタバレを含みます

分厚いけれど、濃い。 ポーランド人に迫害され、ドイツ人に痛め付けられ、イギリス人に殺されそうになり。自分の人生をどうしたら歩めるのか探し続けた著者の話。

Posted by

21歳で収容所へ送られた著者が生還するまでの手記。歯科医の勉強を始めて一年経った時だった。別れ際に母から渡された歯科治療具。これにより少しは厚遇されたとはいえ、少しのパンと腐った具が少しのスープ、シラミなどの衛生面、そして死体から金歯を抜く苦痛は過酷だ。アウシュビッツ以降はその厚...

21歳で収容所へ送られた著者が生還するまでの手記。歯科医の勉強を始めて一年経った時だった。別れ際に母から渡された歯科治療具。これにより少しは厚遇されたとはいえ、少しのパンと腐った具が少しのスープ、シラミなどの衛生面、そして死体から金歯を抜く苦痛は過酷だ。アウシュビッツ以降はその厚遇もなくなった。飢え、病気、怪我、処刑といとも簡単に殺されていく同胞たちの様子がとても生々しく書かれている。同じユダヤ人なのに連合軍によりさらに選別される絶望。最後にはドイツの船でイギリス軍の攻撃により極寒の海に投げ出される…。人間とはここまで出来るものなのか…恐ろしすぎる。

Posted by

なんだかひたすら運の良い人だと思う。 今まで読んだアウシュビッツ関連の本の中で 変な言い方だが 一番ある意味恵まれているというか。 ナチの看守も、いろんな顔を見せるところは 白黒だけじゃないリアリティを感じた。 戦後の混乱もあまり今までに 読んだことのない感じで興味深い。 ゾーシ...

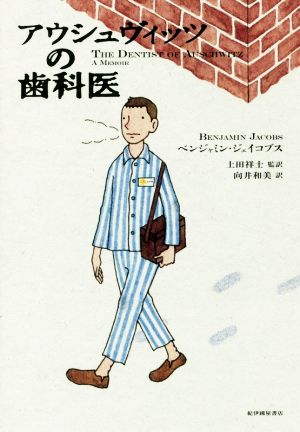

なんだかひたすら運の良い人だと思う。 今まで読んだアウシュビッツ関連の本の中で 変な言い方だが 一番ある意味恵まれているというか。 ナチの看守も、いろんな顔を見せるところは 白黒だけじゃないリアリティを感じた。 戦後の混乱もあまり今までに 読んだことのない感じで興味深い。 ゾーシャとすぐ性行為に及ぶのは 同時代の日本とは掛け離れてて ちょっと笑った。 表紙のイラストがちょっと… こういう可愛い絵ですませる内容ではないし 足跡がずれてるのが気持ち悪い。

Posted by

ホロコーストを生き残る、ということは本当に奇跡のようなことだったんだなぁ、というのがよく分かった。収容所で死なずに終戦を迎えるということがどれほど幸運を必要とすることなのかを、本書を読むまで本当の意味では理解していなかったように思う。 まだ歯学を学び始めて1年の著者に、母親はな...

ホロコーストを生き残る、ということは本当に奇跡のようなことだったんだなぁ、というのがよく分かった。収容所で死なずに終戦を迎えるということがどれほど幸運を必要とすることなのかを、本書を読むまで本当の意味では理解していなかったように思う。 まだ歯学を学び始めて1年の著者に、母親はなぜ歯科道具を持って行くことを主張したのだろうか。役に立ちそうなものは他にも数限りなくあるというのに。 そのことが、決定的に著者の運命を好転させたのは間違いがない。歯科道具が、著者だけでなく、兄の命も救ったと言っていいと思う。 母の愛ってすごいなぁ、と思う。その強い愛が、神の意志や彼の使命みたいなものを無意識のうちに受信したのかなとすら思う。 今までいくつかホロコーストからの生還者の本を読んできたけれど、この本で特に印象的だったのは、解放された後に出会ったナチ党員や、ドイツ市民たちの反応が詳しく記されていること。 こぞって収容所とは無関係だったと主張するSSたちや、何が行われていたかは知らなかったという近所の人たち。 中でも、腕に収容者とそっくりの番号を書いて(本物の刺青かどうかは不明)、まるで親友みたいな態度で元収容者たちをもてなすシュミット司令官の姿には、怒りというより、人間の本当の醜い部分を見せられたようで心底ぞっとした。 何より怖いのは、もし自分がその司令官だったら?と考えてみること。 人が極限の状態で、どんな風にふるまうかなんて絶対に誰にも分からないと思う。 収容者たちが、別人のような司令官の態度にとまどいつつも思考停止して言いくるめられてしまったのはすごく理解できる。とにかく読んでいて恐ろしく、そして悲しかった。 おそらく生涯を通じて著者が問い続けたであろう疑問、「責任はだれにあるのか。はたして、どれか一つでも防ぐことはできたのだろうか。もしできたとすれば、なぜそうしなかったのか」。(P375) これらは、ホロコーストにかかわった人たちだけじゃなくて、あの戦争の当事国だった日本人の私たちも考えていくべき問いだよなぁ、と思う。

Posted by

杉田比呂美の表紙絵で随分ソフトな印象だが、内容は重い。 強制収容所から生還したユダヤ人による手記はたくさんあるが、著者は歯科医として認められたために生き延びることができたことが珍しい。 生き延びるにはまず健康であること、若い男性であること、機転が利くことが最低限の条件だが、特殊技...

杉田比呂美の表紙絵で随分ソフトな印象だが、内容は重い。 強制収容所から生還したユダヤ人による手記はたくさんあるが、著者は歯科医として認められたために生き延びることができたことが珍しい。 生き延びるにはまず健康であること、若い男性であること、機転が利くことが最低限の条件だが、特殊技能があるともっと有利になったことがわかる。 翻訳は読みにくいところがあった。本文はやたら詳しく書いてあるところと大雑把なところが混在している。記憶で書いているから仕方ないか。 これだけ非道なことをしながら、戦後は証拠がないという理由で無罪になった将校がいたことも腹立たしいが、親切でまともなドイツ人もナチスに荷担していたことは、他人事でない。パウゼヴァングの『そこに僕らは居合わせた』でも感じたことだが、良心的な小市民が無意識に荷担するのが戦争だと思う。自分がそうならないとは言えない。いつも心に刻んでおかなければ。 「ハイネやカントやゲーテを生んだ国の人たちが、シラミの巣窟で暮らさざるを得ないところまでわれわれを貶めたのだ」(P110)とあるが、いかに優れた文化を持っていても、別の民族を虐殺した歴史は消えない。ドイツは戦後、罪を明らかにし、経緯を考え、深く反省したわけだが、日本はどうか。

Posted by

ポーランドではヒトラーの時代以前からすでに反ユダヤ主義がはびこっていた。他のマイノリティが公平に扱われていても、ユダヤ人だけは例外だった。1930年代後半になると、それまでどっちつかずの態度でいた人たちまでが、ナチスの人種差別政策をかかげるヒトラーに同調していった。私たちはポーラ...

ポーランドではヒトラーの時代以前からすでに反ユダヤ主義がはびこっていた。他のマイノリティが公平に扱われていても、ユダヤ人だけは例外だった。1930年代後半になると、それまでどっちつかずの態度でいた人たちまでが、ナチスの人種差別政策をかかげるヒトラーに同調していった。私たちはポーランドに生まれたにもかかわらず、よそ者とみなされたのだ。ユダヤ人がポーランドで平等な扱いを受けるには、まずキリスト教徒になる必要があった。ポーランドの聖職者たちは、ユダヤ人に暴力をふるえとは教えないまでも、兄弟愛を注げとも教えなかった。両親の世代は社会からの抑圧に忍従していたが、私の世代になると、その状況を受け入れて暮らすのは耐え難かった。良心のように、ポーランド人である前にユダヤ人だと考えていなかったからだ。だから、生活のしかたを改め、ポーランドの慣習や服装や文化や言語になじめば、非ユダヤ人も寛容になってくれるはずだと思ったのだが、そう簡単にはいかなかった。

Posted by

・神の庇護により収容所での死を免れた兄ヨゼクに 姉ポーラ、母、父に そして、みずからの物語を語ることがかなわなかったすべての人たちに ・善意は伝染する力が強い。 ・あなたがこの手紙を受け取ったときには、母さんもわたしもすでに生きてはいないでしょう。再定住のためと言われている...

・神の庇護により収容所での死を免れた兄ヨゼクに 姉ポーラ、母、父に そして、みずからの物語を語ることがかなわなかったすべての人たちに ・善意は伝染する力が強い。 ・あなたがこの手紙を受け取ったときには、母さんもわたしもすでに生きてはいないでしょう。再定住のためと言われているけれど、どこへ連れていかれるかはわかっているし―ヘウムノです―あそこから戻ってきた人はひとりもいないのです。ゲットーに残っているのはわたしたちが最後で、200人ほどしかいません。もはやどうにでもなれという気分です。こんな屈辱的な暮らしはもうたくさんだから。もしヨゼクに会えたら、わたしと母さんのことを伝えてください。まもなくここを離れるので、もう手紙は書かないでね。どうか、あなたと父さんとヨゼクが生きのびられますように。父さんとあなたに愛を送ります。ポーラ そのあと、母から父とわたしにあてて、別れの言葉が二行書き添えてあった。 「たぶん、どこか別の世界で家族全員がまた会えるでしょう」 あまりの衝撃に、わたしは息ができなくなった。脚に力が入らず、歩くこともままならない。心に蘇ってきたのは、父とわたしがいそうされたときの母とポーラのようすだ。母は悲痛な面持ちをし、ポーラは机上に涙をこらえた。ふたたび手紙に目をると、途方もない罪悪が厳然としてそこにあった。母と姉の長い苦しみは終わったのだ。ふたりはゲットーで二年以上も耐えてきたというのに、それも無駄だった。わたしは顔を上げ、刺し貫かれたように天を仰いだ。なぜなのですかと神に問うても、目の前には銀色の輪が渦巻いているだけた。これまでずっと、神を崇敬するよう教えられてきた。それなのに今、こうして神に見捨てられたのだ。 この知らせを聞いたら、父はどれほど打ちのめされるだろう。あまりにつらいこの事実を変えられるような、棘の少ない言葉はあるだろうか。もしあったとしても、わたしには思いつかなかった。手紙をポケットに押しこんで、わたしはバラックに戻った。いずれにせよ、父には知らせなければならない。父は寝台のへりに座っていた。わたしは近づいていき、ひとことも告げずにただ手紙を渡した。読みはじめると父の顔が青ざめ、肩がすとんと落ちこんだ。苦痛に満ちた表情で目を閉じ、父は両手で顔を覆った。ふと見ると、手を組合わせてカディッシュを唱えていた。祈りが終わると、父は苦しげな声で言った。「女や子どもまで殺すとは、たぶんこの世界全部が来るってしまったんだ」。私も父も心のなかは涙であふれていたのに、もはや泣きかたさえ忘れていた。 ・「連中がわたしになにをさせたかわかるか?」。動揺したようすで、シャッツはわたしをまっすぐに見据えた。 わたしは答える立場にはないが、相手がじっと答えを待っているので、好奇心からというより礼儀を重んじてこう応じた。「なんですか?上級曹長殿」 シャッツは、乗ってきた輸送車のキーを差し出した。「行って計器盤を見てみるといい。そうすれば意味がわかる」。車はドアから数歩のところに停めてあった。わたしはキーを持って外に出た。運転席側のドアを開け、計器盤に目をやると、チョーク(エンジンの空気調節装置)、ライト、ワイパー、ヒーターなど通常のレバーが並んでいる。ふと下のほうを見ると、“ガス”と書かれた白いレバーがあった。その下には<注意、走行中のみ使用のこと/アハトゥング・ヌア・イム・ベトリーベ・ゲブラウヘン>という注意書き。これで意味がわかった。 体じゅうに衝撃が走った。目を閉じ、後ずさりする。母と姉の魂がそこにあるのだ。このような忌まわしい車の存在は知っていたが、一見ごくありきたりのその車体を実際に見てしまうと、改めて耐えがたい痛みに襲われた。これこそ、もっとも非人間的で異常な犯罪の証拠だ。わたしは二重に深い傷を負ったように感じて、落ち着きを取り戻すまでしばらくその場に立ちすくんでいた。もしかしたら、このときのショックこそ本書の核心といってもいいかもしれない。 ・ブロックの外に出ると、私はその場に立ちすくみ、空を見上げた。灰となって昇っていった何百万という人たちの魂は、今どこにあるのだろう。おそらく、罪を犯した者たちのほうは、今このときものうのうと生き、子どもたちを育て、よき父親や祖父になっていることだろう。

Posted by

図書館でたまたま見かけて、タイトルがアウシュヴィッツなのにソフトなイラストの表紙というアンバランスさにひかれ手に取り、途中1ページくらいざっと読んだところで、即借りて帰ることを決めた。 まず翻訳がよい。とても読みやすい。翻訳ものが苦手な私にとってこれは非常に大きなポイントだった...

図書館でたまたま見かけて、タイトルがアウシュヴィッツなのにソフトなイラストの表紙というアンバランスさにひかれ手に取り、途中1ページくらいざっと読んだところで、即借りて帰ることを決めた。 まず翻訳がよい。とても読みやすい。翻訳ものが苦手な私にとってこれは非常に大きなポイントだった。 時間の流れが分かりにくかったり、極端に詳細な記述もあれば、かなり重大な中身であるはずのことがさらっと一文で済まされていたり、またそもそも何が言いたいのか理解しにくい文章になっていたりと、著述家でないがための稚拙な部分がないわけではないが、読ませる。 タイトルのアウシュヴィッツでの体験は実はわずかで、その点では少し騙された感がなくもない。だがユダヤ人である著者が、第二次大戦中の強制収容所で過ごしたこの世の地獄のような4年の月日は、平和ボケした我々には想像すら叶わない過酷を極めるものであったことは確かだ。正直、よくぞ生還できたものだと感嘆せずにいられないようなエピソードも多い。ドイツが負けて解放される直前に起きたというカップ・アルソナ号の撃沈事件(今まで全く聞いたことがなく、日本ではあまり知られていないのではないだろうか)では、生き残ったのが1割未満だったという悲惨な中、生と死のギリギリのラインをどうにかかいくぐっている。運の良さもあるだろうが、場面場面で、著者を手助けする人物が敵にも味方にも幾度も現れていることから、おそらく著者自身が、機転の利く、支配する側の者さえ惹きつけてしまうような魅力的な人物だったのではないだろうか。 私の今までの経験では、強制収容所がテーマのものは、たいてい他の収容者も、ましてやナチス側の人物も、自分ではない誰かであったり、単に組織としての人物であるように描かれるだけで、そこにその人のパーソナリティを感じることはあまりなかった。しかし本作では、仲間はもちろん、支配者側の人物さえ、それぞれ個性を持った一人の人として描かれていて、まるで小説を読んでいるかのような錯覚に陥った。生身の人としてのやり取りが描かれていたからこそ、悲惨で過酷なだけでない、人が生きている場所としての強制収容所を感じたことが、いわゆるノンフィクションとは違った印象を持った理由だったかもしれない。 ホロコーストについて、知らなければと思うけれども何から読んでいいかわからない、あまりに残酷なものは読みたくない、というような人に良いかも。

Posted by

見習い歯科医師が歯科治療道具から第二次世界大戦を生きて行った物語。アウシュビッツと言うキーワードにしては表面をなめた程度で、人間の尊厳についてももっと掘り下げて触れて欲しかった。

Posted by