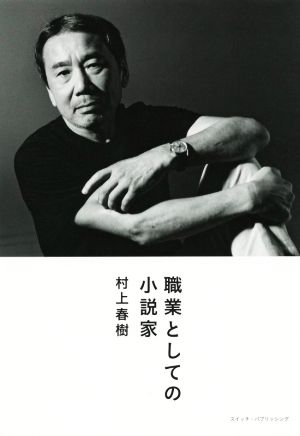

職業としての小説家 の商品レビュー

P131 新しい世代には新しい世代固有の小説的なマテリアルがあるし、そのマテリアルの形状や重さから逆算して、それを運ぶヴィークルの形状や機能が設定されていくのだということです。そしてそのマテリアルとヴィークルとの相関性から、その接面のあり方から、小説的リアリティーというものが...

P131 新しい世代には新しい世代固有の小説的なマテリアルがあるし、そのマテリアルの形状や重さから逆算して、それを運ぶヴィークルの形状や機能が設定されていくのだということです。そしてそのマテリアルとヴィークルとの相関性から、その接面のあり方から、小説的リアリティーというものが生まれます。

Posted by

丸善にて購入。新刊コーナーに平積みでした。 あとで書き写したいところが色々あるので、付箋付けながら読書中。書き写しが終わったら、ペイさんに貸し出し予定。

Posted by

- ネタバレ

※このレビューにはネタバレを含みます

富山のユースホステルにて。 小説を読むことはあっても、小説家が自身の職業について語るのを読むのは初めてで、新鮮だった。 面白かったのは、自身の小説の書き方や、小説家になるキッカケ、登場人物の設定方法など、 私たち小説家でない人が、想像できないことを、擬似的に少しばかり経験できたこと。 【以下メモ】 小説家のエゴイスティックな部分と寛容な部分。小説を書くことは簡単だが、小説家であり続けることは至難の業。 村上さんの苦労に満ちた20代(カフェ経営時代) 小説描きになる天啓みたいなもの。 苦労を経て、人間としてタフになった、という言葉は、今の自分にとって、少しの支えとなった。 楽しく描く。目の前で登場人物が動き出す。

Posted by

エッセイというより自伝を読んでいる感じだった。村上春樹が、どういう風に小説家になったのかが描かれていた。 面白かったのは小説の書き方について書かれていたところだろうか。書いて寝かして、直して寝かしてを繰り返すのは、予想していた通りの書き方だった。物語をどういう風に作って、日常...

エッセイというより自伝を読んでいる感じだった。村上春樹が、どういう風に小説家になったのかが描かれていた。 面白かったのは小説の書き方について書かれていたところだろうか。書いて寝かして、直して寝かしてを繰り返すのは、予想していた通りの書き方だった。物語をどういう風に作って、日常を切り取り、観察してきた人をどうやって小説の中に入れるのか。その点を村上は重要視しているのだろう。 最近、健康を気にしている私にとっては村上の毎日書き走るという生活は魅力的に思える。どの小説家も言うのが、書くのは体力がいるということ。頭を使うには体が大事だ。 面白さはそこまでないが、そこそこためになることが書いてある本だった。

Posted by

・大事なのは書き直すという行為そのもの ・持続力を身に着けるには,基礎体力を身に着ける事.逞しくしぶといフィジカルな力を獲得する事

Posted by

小説家・村上春樹として自身を語るエッセイ。 村上春樹作品を網羅してから読むのがおすすめ。時代とともに変わっていく彼の細かい作風や小説をどこでどのように描いたかの背景が分かりやすいと思う。 村上春樹は私の中で一番好きな作家である。 他の作家の作品は、通り過ぎるだけのものに過ぎない...

小説家・村上春樹として自身を語るエッセイ。 村上春樹作品を網羅してから読むのがおすすめ。時代とともに変わっていく彼の細かい作風や小説をどこでどのように描いたかの背景が分かりやすいと思う。 村上春樹は私の中で一番好きな作家である。 他の作家の作品は、通り過ぎるだけのものに過ぎないが、村上春樹の作品は、心身に留まるし、貯まるし、積もっていく。 忘れないし、何度でも読み返したいと思うし、再読しても新鮮な気持ちで読めるし、新たな気付きがある。まるで、何度でも聴きたいと思うクラシック音楽のような特別な存在。 たくさんの作品を読んで、この村上春樹という人間は、どのような家庭で生まれ、どのような環境で育ち、どのような人生経験を積んだのか、誰しもが興味を持つと思う。 というのも、全ての作品において、いろんな立場の人が読んだとしても、決して「誰も傷つけない」配慮がされていると思ったから。 ブレない芯や軸がありながらも、語弊や誤解を生まないように、慎重な言葉選びを配慮している。 村上春樹氏は、特別な経験を積んだというよりも、目の前の出来事や物事の(ある時期の一面だけを)見て、早く結論を出さない(判断を下さない)人なのだということ。慎重に丁寧に観察する。白黒や善悪のジャッジをせずに、ただじっと見守る人。 このような人は、色んな意味で寛容だと思う。 「職業として小説家」になった経緯は、とても興味深いものがあった。 もともと、小説家になりたいという夢があったわけではなく、小説家になるための勉強も一切していない。 ただ小さい頃から、本を読むことが何よりも好きだったことぐらい。(ぐらいと書いたが「好き」という気持ちは、読書に限らず、一般人が一番見落としがちな、重要な生きるポイント=価値だと思う) ①ある日、ふと「小説を書きたい」と思い立ち、すぐに行動を起こす。 ②仕事を終えた後の深夜に、ダイニングテーブルに向かって、小説を書く時間がとてもわくわくして楽しかった。 ③生活のためや、お金のためや、誰かに読ませたいため、ではなく、ただ、自分のワクワクのために(自分が楽しむため)に書いた。 ④自分が書きたいものしか書かないし、自分がやりたくないと感じる他の仕事は、しっかり断っている。期限も設けず、約束もしない。(誰かのために書かない、やらない) ⑤賞賛も批判もすべてを受け入れる覚悟。(批判されたり、嫌われる勇気) ⑥日本での居心地の悪さを感じた時、小説をより集中して執筆するために、店を売却し、住まいを引き払って、海外に移住した決断力。 ⑦自分の「ワクワク」や「楽しい」や「気持ち良い」を貫いた結果、小説家1本で職業として成り立ち、不自由なく生活でき、成功している。 これって、成功者の生き方(マインド)そのもの!! 成功するための行動ではなく、まず自分の好きなことをどれだけ熱中して楽しめるかに重きを置いている。 自分自身を満たした結果が、なぜか知らないけれど、本業となり生活ができるようになり、更には世の中や誰かのためになっている。 「ワクワク楽しむ」やっぱりここに生き方のコツがあるのだなぁて思う。 ・脈略も根拠もなく「ふと」頭に思ったことを、やってみる。 ・自分がやりたいと思うことをやり、自分がやりたくないと思うことはやらない ・ワクワク・ドキドキ・ときめき・気持ちがいい・テンションの上がることを選択してそれを極めていく ・賞賛だけでなく、批判されたり、嫌われる勇気、それら全てをひっくるめた覚悟

Posted by

村上春樹の思いの丈が込められたエッセイだと思います。 文学賞に関する部分、かなり踏み込んでますね。肩書きが重荷になるというのは村上春樹らしいなと感じました。 兎に角、職業的に、そして真摯に小説に向き合うスタイルは流石。 書き直し作業を「とんかち仕事」と表現してますが、文章を練...

村上春樹の思いの丈が込められたエッセイだと思います。 文学賞に関する部分、かなり踏み込んでますね。肩書きが重荷になるというのは村上春樹らしいなと感じました。 兎に角、職業的に、そして真摯に小説に向き合うスタイルは流石。 書き直し作業を「とんかち仕事」と表現してますが、文章を練って、叩いて、捻って、真摯に取り組めば納得のできる作品が出来上がる。 「時間があればもっと良い作品ができた」は禁句! 自分の職業への向き合い方と比較し、クオリティを上げたいと思います。

Posted by

まず率直に印象的だったのが著者が作家を志すまでの20代のほとんどの期間、かなり逼迫した生活を送っていたこと。 村上春樹のエッセイは何冊か読んだことがあるので苦労していたことは知ってたけどまさかあれ程とは・・・。 もし自分が20代で同じ立場だったら多分半年くらいで見切りをつけてサラ...

まず率直に印象的だったのが著者が作家を志すまでの20代のほとんどの期間、かなり逼迫した生活を送っていたこと。 村上春樹のエッセイは何冊か読んだことがあるので苦労していたことは知ってたけどまさかあれ程とは・・・。 もし自分が20代で同じ立場だったら多分半年くらいで見切りをつけてサラリーマンにでもなっていたと思う。 本の内容自体は、抽象的な表現は多かったけど著者の伝えたいことは汲み取れた。 要約すると『堅固な意思・継続性・それらを支える健康な身体』が作家を続ける上で大切な要素と解釈した。 これは作家に限らずだけど。 相変わらず淡々とした文章だけど一生懸命がんばる人へのエール的な箇所もあり出会えて良かったと思える一冊。 数年後また読み返したい。

Posted by

- ネタバレ

※このレビューにはネタバレを含みます

全12回の村上春樹の講演を聴いているような、非常に濃密で読み応えのある、なおかつ一単語も無駄のないエッセイだった。MONKEYで既読の内容もあったが、改めて読んでも楽しめる。 村上春樹は、言わずと知れた世界的作家だ。50の言語に翻訳されている作家なんて、世界を見渡しても、長い歴史の中でもそうそういるまい。作品に対する好き嫌いはあれど(熱狂的ファンも多い一方でアンチも多いらしい)、それは誰もが認めるところであろう。そんな人物だからこそ、多少鼻高くなってるんちゃうの?なんて思ってしまうが、氏は驚くほど謙虚だ(すぐ調子に乗る浅はかな自分が恥ずかしい。私なら「世界中どこでも好きなところに行って、いくらでも経費を使って、好きなように紀行文を書いてください」なんて依頼喜んで飛びつくわー)。 書いているあいだの批評・助言を必ず受け止めること。自らを“天才でない”と評し、ゆえに日々フィジカルの鍛錬を欠かさないこと。これだけ売れても、自らを常にアップデートしていること。“ええかっこしい”で言っているわけではないと思う。これだけまっすぐで深い文章からは、嘘など微塵も感じない。 感銘を受けた箇所はたくさんあるけれど、とりあえず3つ挙げておく。 ・オリジナリティーとは、独自のスタイルがあることだけではない。そのスタイルを自らの力でヴァージョン・アップできること、時間の経過とともにスタンダード化され、人々の価値判断基準の一部として取り込まれることも必要だという。オリジナルを生むには努力が必要だし、心の乱れは邪魔になるのだろう。 ・読書の効用を巧みにまっすぐに語ってくれていること。私自身本をよく読むようになり、人間関係は狭くなったけど世界が広がった実感があった。学校が合わない、生きづらさを抱える子どもたちが、村上春樹がこのように語ることによって読書の効用に気づいてほしいと願う。 ・リック・ネルソンの『ガーデン・パーティー』の歌詞 もし全員を楽しませられないのなら 自分で楽しむしかないじゃないか 無責任な言葉に惑わされないためにも大切にしたい言葉!

Posted by

考えてみると私は、村上春樹の小説を1冊しか読んだことがない。それも短編小説集。もちろん彼の名前は昔から知っているし、ベストセラー作品のタイトルくらいいくつか耳にしたことはある。特に避けて来たわけでもないけれども、特に積極的に読もうとも思わなかったし、第一、読書家と言うわけでもない...

考えてみると私は、村上春樹の小説を1冊しか読んだことがない。それも短編小説集。もちろん彼の名前は昔から知っているし、ベストセラー作品のタイトルくらいいくつか耳にしたことはある。特に避けて来たわけでもないけれども、特に積極的に読もうとも思わなかったし、第一、読書家と言うわけでもない私は、読んだ本の絶対数が少ないので、彼の作品がその限られた範囲の中に1冊しか含まれていなかったと言うだけ。むしろ、少ない母数の中の1と言うのは、ある意味興味の表れではあると思う。機会があれば読みたい作家と言う位置づけだったけれども、つい最近まで長編小説に苦手意識があったので、結局のところそれが大きな理由で、これまで読んでいなかった作家だった。 この本は、たまたま立ち寄った図書館のごく限られた日本語書籍コーナーで(海外在住)、ふと目に留まったタイトルだったから。物書きの視点と言うものに、ちょっと興味があったから。そして読み始めてすぐに、彼の書いた本を、出来れば初期物のから読んでみたいと思うようになった。この本の中では、作品誕生のバックグラウンドや、作風の変化、その時の心境等について、まるで映画のディレクターズカットのコメントの様に綴られている。一人の作家が、時の流れの中でどうやって研ぎ澄まされて来たのかを体感する為に、彼の生み出した小説を時系列に沿って読むことは、とても興味深いことだと思う。残念ながらこちらの図書館には置いていない様だが、この本の中で最も良く触れられている、彼の処女作『風の歌を聴け』に今一番興味がある。 著者自身が語っている様に、小説の書き方なんて人それぞれで、だからこの本は、小説をこうやって書きなさいと言う魔法のの公式を教えてくれる教科書ではない。生身の作家が、彼にとって小説を書くと言う作業がどういうことなのかを、惜しみもなく綴っている作品だと思う。嗜好の違いがあって当然だし、彼のスタイルに共鳴出来る者も、出来ない者もいて当然だと思う。今回分かったのは、基軸は書きたいと言う本能であり、ひとつの生き物の様に作品を自由に動かし、そしてその後に何度も丁寧に再考を重ねると言う村上春樹の小説の書き方に、私は心地良さを覚えたと言うこと。過去に読んだ彼の短編集に、私が着けた評価は星5つ中の3だけれども、この作品を読むことで、私はきっとこの人(の作品)を好きになるだろうと思えたことが一番の収穫だと思う。

Posted by