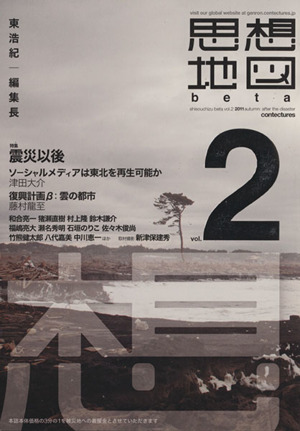

思想地図beta(Vol.2) の商品レビュー

編著者:東浩紀、著者:石垣のりこ、猪瀬直樹、佐々木俊尚、新津保建秀、鈴木謙介、瀬名秀明、竹熊健太郎、津田大介、徳久倫康、中川恵一、福嶋亮大、藤村龍至、松山直希、峰尾俊彦、村上隆、八代嘉美、和合亮一、ジェフリー・アングルス、浅子佳英、入江哲朗、寺澤勝

Posted by

随分前にひと通りは読み終えていた. 何度か読み返すと思うけど,ちょうどこの震災のタイミングで日本を離れていたから,当事者感覚が薄いのではないかという悩みのようなものがずっと付き纏っていた.今更考えれば,なんだそれはと一蹴できるようなことかもしれないが,当時は結構に悩んだのを覚えて...

随分前にひと通りは読み終えていた. 何度か読み返すと思うけど,ちょうどこの震災のタイミングで日本を離れていたから,当事者感覚が薄いのではないかという悩みのようなものがずっと付き纏っていた.今更考えれば,なんだそれはと一蹴できるようなことかもしれないが,当時は結構に悩んだのを覚えている.

Posted by

本書は読みやすいのですが、骨太な震災特集で、おもに思想や言葉というものにスポットライトを当てて、いろいろな人の意見を収録しています。しかし、脱原発、原発推進の議論はありません。そういう本ではない。震災を近視眼的に見る論考ではなく、マクロにとらえたりする部分も多くあるので、読んでみ...

本書は読みやすいのですが、骨太な震災特集で、おもに思想や言葉というものにスポットライトを当てて、いろいろな人の意見を収録しています。しかし、脱原発、原発推進の議論はありません。そういう本ではない。震災を近視眼的に見る論考ではなく、マクロにとらえたりする部分も多くあるので、読んでみると、きっと視野が広がるでしょう。そして、あの当時の空気を思い出すことでしょう。

Posted by

「終わりなき日常」の終わり。戦後社会の終わり。いや、本当はもう終わっていたのだ。明治以来続いてきた中央集権システム、経済成長を前提とした社会福祉、政府主導の地域活性化。それらはもう現実の問題には対応できないということを2011年の東日本大震災は明らかにした。 震災後の世界、それ...

「終わりなき日常」の終わり。戦後社会の終わり。いや、本当はもう終わっていたのだ。明治以来続いてきた中央集権システム、経済成長を前提とした社会福祉、政府主導の地域活性化。それらはもう現実の問題には対応できないということを2011年の東日本大震災は明らかにした。 震災後の世界、それはまだ混沌としているが、色んな人が新たな試みを始めている。そして、その試みが次の社会の大きな流れを作りつつある気がしている。無関心やシニシズムはその意味を失い、社会へのコミットメントと「つながり」がより求められる時代が到来しつつある、そんなことを感じながら読んだ本。

Posted by

巻頭言「ぼくたちは震災でばらばらになってしまった」、和合氏「喪失を受け止める言葉」、猪瀬氏・村上氏・東氏の対談「放蕩息子から責任をとれる家長へ」、八代氏「変わらない科学の本質と変えていくべき科学コミュニケーション」がとくに印象にのこった。

Posted by

様々な立場の論客が震災を踏まえての自論や対談が展開されており、 文章は読みやすいが、かなり内容的にはヘビーでほとんど消化できていない。 しかし、震災当時のことを思い出したり、プラットフォームの考え方は 個人的に実務的に役立つと思うので、折にふれて再読したいと思う。

Posted by

津田さんの,「ローカルコミュニティの持つ従来の資産をオープン化した上で,その資産をソーシャルメディアを通じて最大化させることの重要性。ローカルコミュニティの再定義とソーシャルメディアを利用した広範囲な情報共有。」 そういうものが東北復興の方法だと信じられているのには,感化された。

Posted by

遅ればせながら読了。写真、各論考、シンポジウム記録、GoogleTrendや各著名人の反応資料、どれも震災を捉える上でとても重要な光の当て方だったように思います。震災に関する書籍は何冊か読みましたが、今回の震災の多面的な問題を捉えるのに、思想地図のような「雑誌」の形態がいちばん適...

遅ればせながら読了。写真、各論考、シンポジウム記録、GoogleTrendや各著名人の反応資料、どれも震災を捉える上でとても重要な光の当て方だったように思います。震災に関する書籍は何冊か読みましたが、今回の震災の多面的な問題を捉えるのに、思想地図のような「雑誌」の形態がいちばん適していたのでは、と思いました。

Posted by

時間、家長と責任、プラットフォーム化、科学など、様々な概念について改めて考えさせられる内容でした。年を重ねるにつれ、おそらく読み返すたびに違った発見があるでしょうし、日々の仕事や生活に追われていると忘れてしまいがちな東日本大震災の記憶を思い出す手段としても良い本だと思います。

Posted by

多様な分野で震災について語っている本。 どの内容も大変興味深いが,特に佐々木俊尚氏の『震災復興とGov2.0, そしてプラットフォーム化する世界』は今後の政府(行政)のあり方のヒ ントとなる内容でだった。 また東氏が論じている「喪失を引き受ける」ことは本当に国民が考えなけ...

多様な分野で震災について語っている本。 どの内容も大変興味深いが,特に佐々木俊尚氏の『震災復興とGov2.0, そしてプラットフォーム化する世界』は今後の政府(行政)のあり方のヒ ントとなる内容でだった。 また東氏が論じている「喪失を引き受ける」ことは本当に国民が考えなけ ればならないことだと思った。 本の構成がとてもよかった。

Posted by