思想地図beta(Vol.2) の商品レビュー

あの日を境にバラバラになってしまった僕たちが、立ち上がり、再び結びつくには、誰かではなく僕らが考え、踏み出すべきだ。 東浩紀の巻頭言、和合亮一の礫、津田大介のルポ...。様々な視点から語られる「震災以後」。我々に急速に拡がる「麻痺」、ソーシャルメディアそしてローカルコミュニティの...

あの日を境にバラバラになってしまった僕たちが、立ち上がり、再び結びつくには、誰かではなく僕らが考え、踏み出すべきだ。 東浩紀の巻頭言、和合亮一の礫、津田大介のルポ...。様々な視点から語られる「震災以後」。我々に急速に拡がる「麻痺」、ソーシャルメディアそしてローカルコミュニティの可能性、そして「言葉」のチカラ。 難しかったけど、考えながら読めました。また読もう。出会えてよかった。ありがとう。

Posted by

まだうまく言葉に落とし込めていないけれど、とても大事な論考。巻頭言、バラバラになってしまったことは、一部では震災前から語られていたことではあるけど、改めてそれが多くの人に目に見える形で、乱暴にあらわになった。さて、今まで自分たちは何をしてきたんだろう、これから何を為そうとするのだ...

まだうまく言葉に落とし込めていないけれど、とても大事な論考。巻頭言、バラバラになってしまったことは、一部では震災前から語られていたことではあるけど、改めてそれが多くの人に目に見える形で、乱暴にあらわになった。さて、今まで自分たちは何をしてきたんだろう、これから何を為そうとするのだろう。半年経って、自分はいまどういう消化をしているのかじっくりと考えたい。

Posted by

東日本大震災で人々は一つになったのではなく、ばらばらになった。いや、ばらばらであったことが明らかになったという、東さんの巻頭の文章は非常に力強い。 今必要なことは、希望の言葉を紡ぎだすということよりも、喪失に対して真摯に向き合い、その喪失に対して追悼の機会、つまり喪に服すというこ...

東日本大震災で人々は一つになったのではなく、ばらばらになった。いや、ばらばらであったことが明らかになったという、東さんの巻頭の文章は非常に力強い。 今必要なことは、希望の言葉を紡ぎだすということよりも、喪失に対して真摯に向き合い、その喪失に対して追悼の機会、つまり喪に服すということをしなくては、前に向かうことはできないということが非常に強く印象に残った。 今回の震災で、言葉の意味・重みを非常に痛感する。もし、また日本に連帯というつながりができるとしたら、それは言葉によってのみなのかもしれない。 そして、まだ日本にはその言葉の力というものは残っている、それゆえ、それこそが希望なのだろうと思った。 帯の「喪失から希望」、これがこの本の全てを表していると思う。非常に良著であった。

Posted by

結局のところ、私たちはあの震災をどう捉えればいいのだろう。確かに地震と津波は多くの命を奪い、思い出を流し去った。福島第一原発の事故は周辺地域に静かな、しかし大きな被害を残し、政治の混乱もあり日本というブランドに傷をつけた。でも自分の住んでいる地域に被害など無く、依然として日常が続...

結局のところ、私たちはあの震災をどう捉えればいいのだろう。確かに地震と津波は多くの命を奪い、思い出を流し去った。福島第一原発の事故は周辺地域に静かな、しかし大きな被害を残し、政治の混乱もあり日本というブランドに傷をつけた。でも自分の住んでいる地域に被害など無く、依然として日常が続いている。それが東浩紀が巻頭言で語った「僕たちはばらばらになってしまった」ということの意味なのだろう。これからどうなるのか、どうするべきなのか、答えを探すことの出来る本だった。

Posted by

vol.2はまるごと震災特集。 批評や思想の側から震災に対して何ができるのか、というのは大事な課題でしょう。そういう意味で、震災から半年でこうしたものが出るのは意義があるように思います。定価(利益ではなく!)の3分の1を寄付にまわすというのも思い切っています。 内容は玉石混交...

vol.2はまるごと震災特集。 批評や思想の側から震災に対して何ができるのか、というのは大事な課題でしょう。そういう意味で、震災から半年でこうしたものが出るのは意義があるように思います。定価(利益ではなく!)の3分の1を寄付にまわすというのも思い切っています。 内容は玉石混交。佐々木俊尚氏はあいかわらず書き飛ばしてんなあという印象の一方で、ネット上の言論を集計した災害言論アーカイブスのような面白い試みもあって。筆者によって論じている対象も範囲も違うからしかたがないけど。 最も考えさせられたのが、津田大介氏の論考でのローカルコミュニティに関する言及。宮台真司の共同体的な自治の機能不全という指摘から、ローカルコミュニティが緊急時に迅速な対応ができる可能性を説く。そうしたコミュニティに強い権限を与えることで、行政に頼らない素早い復興を実現しようという。 面白いとは思う。だが一方で、そのコミュニティってのは最終的には町内会のようなものであって、それは村社会そのもの。であれば、村社会の弊害が緊急時という特殊性も手伝って発現しかねない。それはそれで、多くの人に犠牲を強いることになる。そこについては津田氏はほとんど語っていない。 そもそも、現代日本は、そうした村社会からの脱却をずっと続けてきたんじゃなかったのだろうか。ここにきて再び村社会を見直すというのが現実的なのかどうか、それがよい解なのかはもっと検討する必要がある。

Posted by

- ネタバレ

※このレビューにはネタバレを含みます

東浩紀氏の巻頭言を最後まで読んだが、Webで試し読みした時に感じた違和感は、正直言って解消されなかった。が、東浩紀氏が何を言いたいかは少し理解できた。 [続き] http://wildhawkfield.blogspot.com/2011/09/vol2.html

Posted by

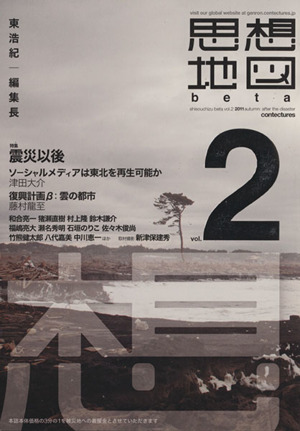

「震災以降」、言葉や思想はいったい何をなし得たのか、そしてなし得るのか――この問いを軸として編まれた、批評家・東浩紀による新しい言論誌「思想地図β」シリーズの2冊目。 震災に対する本格的な論考集を読むのははじめてであるが、おそらくこのような形式のものはほかにはないであろう。 と...

「震災以降」、言葉や思想はいったい何をなし得たのか、そしてなし得るのか――この問いを軸として編まれた、批評家・東浩紀による新しい言論誌「思想地図β」シリーズの2冊目。 震災に対する本格的な論考集を読むのははじめてであるが、おそらくこのような形式のものはほかにはないであろう。 というのも、一般的な言論誌においては、震災をうけての意見を評論家・専門家に「うかがう」というオムニバス形式をとるが、この本においては震災をうけて東さんが抱いた問いを「ぶつけ」て、論者・対談相手たちはそれに「こたえる」という形式がとられているように思われる。 それゆえ、個々の論考・対談録の主張は一見「ばらばら」でも、最終的には「震災以降の言葉や思想」そして「震災以前の『言葉や思想』に代わる連帯とは」という問いにすべてがリンクしており、「『考えること』が力を取り戻さんこと」を願う東さんの狙い通りに、それらの問い-答えを追う東さんの軌跡(しかも、その軌跡は巧みな編集のおかげでとてもきれいな形で現前するのだが)が、われわれに「もういちど」「考えること」を要請してくる。 堅苦しい「思想」に関する前提知識はまったく必要ない。純粋に「震災以降」の日本を「もういちど」「考えたい」人は読んでみてほしいと思う。 ただし、この本は「震災以降」の日本にどう生きればよいかといった、確固たる指針の類を示してくれているわけではない。むしろ、この本が教えてくれるのは、「震災以降」について「考える」という沈黙の時間(≒「喪」の作業)こそが「震災以降」の本来的なスタートであり、ひいては「震災以降」「ばらばらになってしまった」わたしたちが「新しい連帯」を紐解く最初の作業なのだということである。 以下、個々の論考・対談録について、気になった点を取り上げる。 巻頭言は、随所で聞かれるように圧巻である。「震災でぼくたちはばらばらになってしまった」――という、誰もが心のどこかで思っているけれど口に出してはいけないような、そんな事実に踏み込んでいるところが、多くの人の心を惹きつけてやまないのかもしれない。 (ちなみに、この点に関してはわたしも以前に触れたことがあったので、興味がある方は2つ前の椹木野衣「日本・現代・美術」のレビューを参照していただければ。。。非常に恐縮ですが。。。) 和合さんの詩を読んだのは、はじめてであった。巻末のほうに掲載されている対談を読むと理解できるが、「情報言語」と「文学言語」との境界から発しているギリギリの言葉ゆえの痛切さが、これほどまでに訴えてくるのだろう。ひりひりとした感覚が伝わってきて、とてもよかった。 藤村さんの復興計画は、豊富な図に裏打ちされて、読んでてとても夢を感じる。「リスク」の分散という視点で日本の産業や建築を考えることは現実的に必要であると思う。 津田さんのルポは、非常に細やかな取材に基づいており、メディアに携わる自身の立場から被災地の状況をきちっと汲み取っていて、とても興味深い。復興はコミュニティとソーシャルメディアの連関の試金石となるのだろう。 震災と社会の項に含まれる3つの対談は、東さんの問いや考えが最も直球に反映されている。 とくにわたしが共鳴する点は、「被災地」そして「日本」の復興において、日本の文化なり歴史なりをもう一度呼び出さなくてはならない(そのための「言葉」や「思想」ということか)というところ。どうしても「右」っぽい…と思ってしまうわたしもいるが、そのような対立軸をリセットして考えなくてはいけないなと思った。 政治・文化に関する佐々木さんと竹熊さんの論考は、今わたしが取り組んでいることにかなり密接に関わっており、とても興味深く読ませてもらったし、今後読み込むことになると思う。 いずれも、日本が「新しい国」として生まれ変わるためには、という命題に絡んでいる。政治経済面に関しては情報社会化・グローバル化に対応した政府と社会構造を、文化面に関してもそのような事態に対応した構図が描かれていた。 科学についての八代さんの論考と中川さんへのインタビューは、原発事故に対してソーシャルメディアが担った/担っている役割とも関連していて面白い。 「災害言論インデックス」は「震災後の仮想空間俯瞰図」といった趣で、災害時においてもインターネットがいかに欠かせないものとなっているかが分かる。テレビ・新聞といった既存メディアからどれだけの情報を得ただろうかと考えると、その重要性は一目瞭然である。 各論考・対談録は、個々の密度が高く正確に把握できていない部分もあり、以上のレビューはほんの一面的で粗末なものであるが、すこしでも興味を抱いていただければ幸いである。

Posted by

テーマが切実なものであるためか、前号より大幅に理解しやすい内容になっている。 他のレビューでも散々言及されているが、猪瀬直樹+村上隆との鼎談は必読。

Posted by

いろいろと考えたこと。 もう半年が過ぎようとしている。 いや、あるいはまだ半年しか経っていないというべきなのだろうか。 時間というものの感覚は人それぞれ違う。 ぼく個人でもどちらが正しいのか未だに分からないでいる。 3月11日。 ぼくは、東京で被災した。 そして、のちに地元...

いろいろと考えたこと。 もう半年が過ぎようとしている。 いや、あるいはまだ半年しか経っていないというべきなのだろうか。 時間というものの感覚は人それぞれ違う。 ぼく個人でもどちらが正しいのか未だに分からないでいる。 3月11日。 ぼくは、東京で被災した。 そして、のちに地元の関西に引越しをしたことで、その間にある「時差」に驚いた。 その感覚は今でも残っている。 震災から、怒涛のような情報を浴びていた自分にとって関西の時間はゆっくり流れているように感じられた。 そのなかでぼくは4月の大阪の思想地図イベントへと向かった。そこで語られた「喪」の儀式ということにぼくは強い共感を覚えた。 ぼくらは、時間をもう一度共有しなくてはいけない。 それは、喪われた時間を急いで埋めていくことではなく、立ち止まって共有することの大切さである。 だが喪われた時間。それは一体どれくらいの時間なのだろう。 これから先ぼくたちが生きている間には取り返しの付かないような途方も無い時間に思える。 そして、ぼくたちは喪失を経験している。今も。 少し本の内容とは関係ないことを書いてみる。 希望とはなんだろうか? なでしこジャパンがワールドカップを優勝したことで、日本中は希望に沸いた。 それは確かに希望なのかもしれない。 だが、ぼくたちは希望の影で何かを失っていることについても考えなくてはいけない。 Jヴィレッジ。 福島第一原発からちょうど20キロ圏内の外側に位置する日本で初のナショナルトレーニングセンター。 それは日本サッカーの未来を象徴する施設だった。 だが、今は原発事故の対応拠点になっている。 マスメディアでは、ほとんど報じられていないが、『サッカー批評』(issue 51)という雑誌に載っている写真では、ぼくは涙を流さずにいられなかった。 駐車場のスペースのために芝生の上に敷き詰められた砂利。 ピッチをコンクリートで固めたヘリポート。 それらはなでしこという希望とは全く対称的な存在であった。 だが、それは現実だ。それはサッカーの喪失の部分だ。 元々、Jヴィレッジは94年7月に東京電力から福島県に対して出された3つの地域振興策の一つだった。そして、そのなかで唯一実現したものがJヴィレッジだった(開沼博『「フクシマ」論 原子力ムラはなぜ生まれたのか』147〜8頁)。だからこそ、Jヴィレッジは今、原発への最前線基地となっているのだ。 東京電力は必ずJヴィレッジを元に戻すという約束をしている。 だが、しかし、今まで何年もかけて創り上げられてきた象徴としてのJヴィレッジは果たしていつになれば元に戻るのだろうか。 思想地図β2の帯に書かれている喪失と希望とは、その二つが常に表裏一体であるという意味だとぼくは感じた。 喪失の経験は、必ず希望への原動力になるだろう。 そして、同時にぼくたちは希望を考えるときにその影で失われているものがあることについて考えなくてはいけない。 そうしたことを考えながら読みました。

Posted by